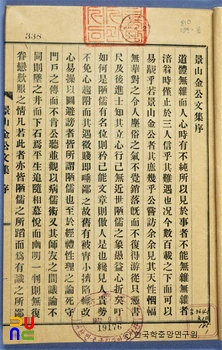

미강집 ()

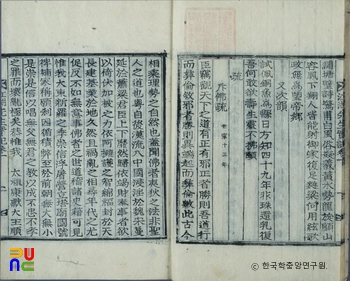

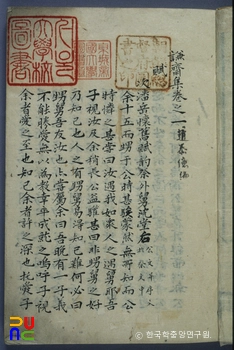

19권 8책. 목활자본. 1925년 그의 문인 장상철(張相轍)·윤안(尹按)과 아들 노균(魯均) 등이 편집, 간행하였다. 서문은 없고 권말에 김하용(金夏容)·윤안의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다.

권1·2에 시 216수, 사(辭) 7편, 권3∼7에 서(書) 138편, 권8·9에 잡저 34편, 권10에 서(序) 33편, 권11·12에 기(記) 58편, 권13에 발(跋) 16편, 명(銘) 11편, 잠(箴)·찬(贊)·전(箋) 각 1편, 권14에 상량문 12편, 권15에 제문 18편, 애사 1편, 권16에 묘갈명 33편, 묘표 1편, 묘지명 7편, 권17에 행장 10편, 행록(行錄) 2편, 권18에 전(傳) 5편, 권19는 부록으로 행장과 묘갈명 각 1편이 수록되어 있다.

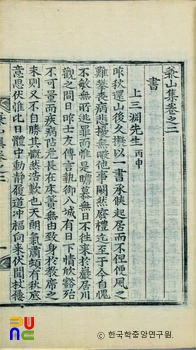

시는 그때그때의 우감(偶感)을 읊은 것이 많은데, 시제가 다양하고 감성이 풍부하다. 특히, 그가 만년에 강학하던 유양재(酉陽齋)를 중심으로 풍경을 읊은 「유양사곡(酉陽四曲)」·「유양사시(酉陽四時)」·「유양사백(酉陽四白)」 등과 평양 기행시인 「평양유람(平壤遊覽)」 등이 뛰어나다.

서(書) 중 「상민판서영목(上閔判書永穆)」에서는 일본의 침략을 경계하고 군병의 조련을 철저히 하여 자강지책을 강구하라고 권하였고, 「답송공백(答宋公白)」에서는 한자음이 중국과 우리나라가 서로 다른 연유를 밝히기도 하였다.

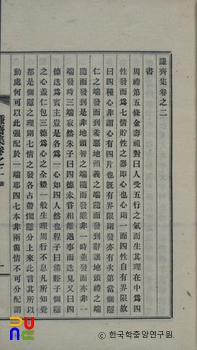

잡저의 「이량록(肄諒錄)」은 성리(性理)를 논한 것으로, 하늘과 사람은 곧 하나라는 천인위일론(天人爲一論)을 주장한 것이다.