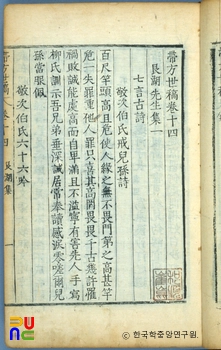

복초당유집 ()

김환은 1618년(광해군 10) 사마시에 합격했지만, 당시 혼란한 국정을 비관, 진취할 뜻을 버리고 산림(山林)에 돌아와 경사(經史)로 낙을 삼고 위기지학(爲己之學)에 힘쓰면서 후진 교육에 전념하였다.

이 책은 금우열(琴佑烈)의 편집을 거쳐 1933년 김환의 11세손 김병익(金秉益)이 간행하였다. 권두에 이중철(李中轍)의 서문과 권말에 금우열·김제면(金濟冕)의 발문이 있다.

2권 1책. 석인본. 장서각 도서에 있다.

권1에 시 160수, 제문 1편, 애사 1편, 잠(箴) 10편, 서(序) 1편, 유묵(遺墨) 1편, 권2에 부록으로 만사 3편, 제문 1편, 행략초기(行略草記)·행장·묘갈명·묘지명 등이 수록되어 있다. 끝은 저자의 증손인 김응상(金應商)의 「주서공만뢰(注書公輓誄)」로 만사 38수, 애사 4편 등이 있다.

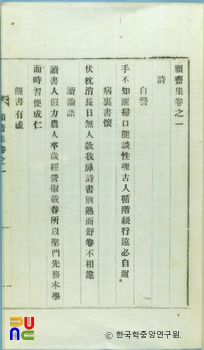

시는 주로 송(松)·죽(竹)·매(梅)·난(蘭)·국(菊)·연(蓮)·산수(山水) 등 자연을 자신의 은거 생활에 흡수시켜 읊은 서정시가 많아 도학자의 정취를 풍긴다. 병자호란 이후로는 비분강개한 우국충정이 담긴 시가 상당수에 달한다. 시의 의미가 평담해 조금도 꾸밈새 없이 성정(性情)을 그대로 표현했고, 기상과 격조가 높다.

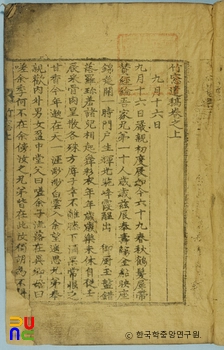

애사의 「애선산향랑문(哀善山香娘文)」은 경상북도 지방에 전해오는 민요 중 메나리조(調), 곧 「산유화(山有花)」의 주인공인 선산 향랑의 기구한 운명을 애도해 지은 글이다. 향랑이 남편에게 소박을 맞고 낙동강에 투신하기 전 심정을 토로한 노래를 지어 나물 캐는 소녀에게 가르쳐주고 자신의 집에 죽은 사실을 전해 달라고 부탁한 뒤 자결했다는 내용이다.

이 애사는 4언 운문체로 모두 24구절이다. ‘메’는 산이고 ‘나리’는 꽃이라는 뜻이다. ‘메나리조’라는 말이 이 민요에서 비롯되었으며, 본래 경상북도 지방에서 김맬 때 부르던 토속적인 민요라고 한다.

잠(箴)에서는 사친(事親)·존군(尊君)·봉제(奉祭)·정가(正家)·우제(友弟)·원참(遠讒)·신색(愼色)·근형(謹刑)·교우(交友)·안빈(安貧) 10조목을 각각 열거해 설명하였다. 사람의 일상적인 행동에서 반성하고 효칙해야 할 긴요한 말이 수록되어 있다. 「유묵(遺墨)」은 김세휘(金世輝)에게 답한 서한으로, 유묵을 영인해 붙였기에 필법 연구에 참고 자료가 된다.