세태소설 ()

소설의 구조 원리를 중심으로 분류한 소설 형식의 하나로, ‘시정소설(市井小說)’ 또는 ‘풍속소설(風俗小說)’이라고도 한다. 따라서, 세태소설에 등장하는 인물들도 모든 시대에 타당한 인간적 진실을 지닌 인물이 아니라, 어떤 특정 시기의 특정 사회적 양상에 타당한 진실을 지닌 인간들이라고 할 수 있다.

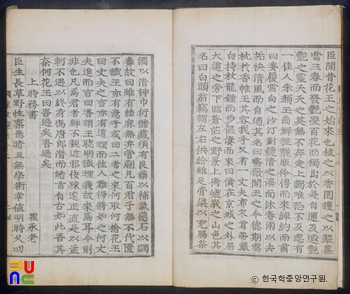

아직도 우리 문학사에서는 세태소설에 대한 정의가 확립되어 있지 못한 실정이다. 고소설(古小說)의 경우에는 독립 장르로 취급하지 않고 사회소설에 포함시켜 다루고 있으며, 대표적인 작품으로 ≪청구야담 靑邱野談≫의 <월출도 月出島>·<임꺽정 林巨正> 또는 <명화적 明火賊>·<홍길동전 洪吉童傳> 등을 들 수 있다.

당대 사회의 모순이나 부조리 등을 있는 그대로 묘사하여 숨김없는 저항 수단으로 삼았던 것을 특징으로 들 수 있다. 현대에 들어서서 1936년경부터 그 이전의 자연주의 소설들과 구별되는 풍속·세태를 묘사한 소설들이 등장했다. 그 대표적인 소설로는 박태원(朴泰遠)의 <천변풍경 川邊風景>(조광, 1936.8.), 채만식(蔡萬植)의 <탁류 濁流>(조선일보, 1938.1.4.∼5.17.) 등이다.

그리고 홍명희(洪命熹)의 <임꺽정전>(조선일보, 1928.11.21.∼1929.5.10. 중단, 재연재 1932.12.1.∼1934.9.4., 재연재 <화적 임꺽정 火賊林巨正>, 1934.9.15.∼1935.2.6., 1937.12.12.∼1939.3.11.), 유진오(兪鎭午)의 <가을>(문장, 1939.5.), 김남천(金南天)의 <길 우에서>(문장, 1939.7.)·<대하 大河>(인문사, 1939) 등도 들 수 있다.

또한, 이때부터 우리 문학사에서 세태·풍속소설론에 대한 논의가 일기 시작하였다. 처음 ‘세태’라는 용어를 소설의 주제를 지칭하는 말로 사용한 사람은 최재서(崔載瑞)였다. 그는 <리얼리즘의 확대와 심화>(조선일보, 1936.11.2.∼7.)에서 <천변풍경>에 대하여 ‘도회의 일각에서 움직이고 있는 세태인정(世態人情)’을 그린 소설이라고 분류하였다.

그러면서 평가하기를 <천변풍경>은 ‘현실에 접근해가며 그 동태를 될 수 있는 한 다각적으로 묘출’하는 데에는 성공하였으나, 세부묘사를 관통하고 있는 통일된 의식이 없기 때문에 현실과 연관된 사회가 아니라 하나의 ‘밀봉된 세계’에 그치고 말았다고 하였다.

‘세태소설’이라는 용어가 일군의 작품을 지칭하는 말로 쓰인 것은 1938년 임화(林和)의 <세태소설론 世態小說論>에 이르러서이다. 임화는 당대(1935∼1938)의 문학적 경향을 사상성의 감퇴로 파악하며, 그러한 구체적인 양상으로 세태소설과 내성소설(內省小說)이라는 대립적인 소설 형식을 예로 들었다.

‘환경과 성격의 조화가 본시 소설의 전망임에도 불구하고 작가들이 이런 조화를 단념한 데에서’ 빚어진 현상들이라는 것이다. 이와 같이 임화는 세태소설에 대해서 대체로 부정적인 자세를 취하고 있다. 묘사되는 현실의 풍부함은 인정할 수 있으나 소설을 세부묘사의 부분적 집합체로 격하시킴으로써 전체성을 상실하게 했으며, 작가의 사상성과 소설의 미적 형식을 포기하였다는 것이다.

임화의 세태소설 논의는 김남천에 의해서 보다 구체적이고 미래지향적인 방향으로 확대된다. 김남천의 논의에 있어서도 세태소설은 지양되어야 할 무력한 시대의 문학으로 파악되고 있다. 세태소설의 약점을 작가의 신념이나 사상의 결핍에 있다고 지적하면서, 그는 세태소설의 풍부한 현실 묘사를 살리면서 사상성과 전체성을 살릴 수 있는 방법으로 풍속소설을 제시한다.

“풍속 습속은 생산 관계의 양식에까지 현현되는 일종의 제도(예컨대 가족제도)를 말하는 동시에 그 제도 내에서 배양된 인간의 의식인 제도습득감(예컨대 가족적 감정, 가족적 윤리의식)까지를 지칭한다(조선일보, 1938.4.22.).” 그는 소설성을 ‘과학적 합리적 정신에 의한 개인과 사회모순의 문학적 표상’(조선일보, 1938.9.18.)이라고 정의하였다.

그리고 ‘세태’를 생산 관계의 양식에까지 현현되는 일종의 제도인 ‘풍속’으로까지 높이자고 한다. 그가 주장하는 세태소설의 올바른 방향은 바로 현대적 장편소설의 창작이라는 인식과 같은 궤를 이루고 있다고 볼 수 있다.

1930년대 말에 활발하게 논의되었던 세태소설 논의는 1940년 초부터 광복에 이르는 시기의 일제의 문화탄압으로 인하여 중도에서 그쳐버린 이래 몇 십년간 별다른 진척이 없었다. 그러나 근래에 들어 차츰 재조명을 받기 시작하고 있다. 세태소설은 일찍이 조선시대의 과중한 조세와 공역(貢役)에 대한 농민들의 부담이 포망(逋亡 : 조세를 내지 않고 도망감.)의 형태로 나타난 것을 소재로 삼았다.

조선 후기로 내려와서는 농촌의 계층분화 현상에 따라 농민들의 농토 이탈이 촉진되고, 그로 인하여 농민들의 집단적인 봉기와 무력시위가 벌어지게 되었는데 이러한 역사적 사실들이 소설의 소재가 되었다. <월출도>·<임꺽정>·<명화적> 등이 다 그러한 작품들이다. 이들 소설들은 다 작자 미상이다. 또한, <홍길동전>도 당대 사회 현실을 숨김없이 묘사하였다는 점에서 세태소설의 하나로 취급되기도 한다.

1930년대에 이르러서 ‘세태소설’이라는 장르적 개념을 확립시킨 작품들이 한꺼번에 여러 편 쏟아져 나왔다. 대체로 장편 형식을 취하는 경우가 많으며, 대표적인 작품으로는 박태원의 <천변풍경>, 채만식의 <탁류> 등을 꼽는다.<천변풍경>은 청계천변을 무대로, 도시 외곽 지대의 하층민들의 삶의 모습을 카메라가 영화를 찍듯이 객관적으로 그려내고 있다.

주요 등장인물만도 26명으로 플롯이나 주인공이 없으며, 그들 행위의 총합이 바로 당대적 삶의 표본인 것이다. <탁류>는 군산을 배경으로 하여, 정 주사라는 몰락한 양반가문의 이야기를 큰딸 초봉(初鳳)을 중심으로 하여 펼쳐나가는 작품이다. 당대의 세태를 근본적으로 변화시키고 있는 금전숭배 사고 방식이 삶의 현장에서 어떤 모습으로 구체적으로 나타나는지를 세밀하게 관찰, 비판하고 있다.