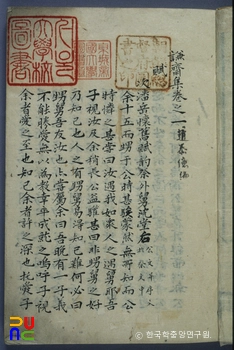

순암집 ()

10권 5책. 활자본. 1808년(순조 8) 아들 희상(熙常) 등이 편집, 간행하였다. 서문은 없고, 권말에 희상의 발문이 있다. 규장각 도서와 국립중앙도서관 등에 있다.

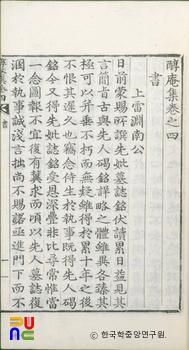

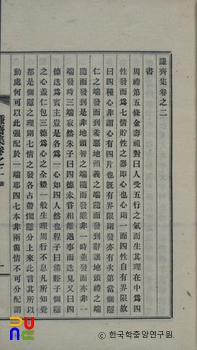

권1·2에 부(賦) 2편, 시 289수, 권3에 소(疏) 13편, 차(箚) 1편, 문(文) 9편, 발(跋) 1편, 권4에 서(書) 6편, 서(序) 13편, 권5에 기(記) 21편, 권6에 발(跋) 18편, 명(銘) 4편, 찬(贊) 1편, 제문 11편, 애사 3편, 권7에 비문 1편, 신도비명 2편, 묘갈명 4편, 묘표 4편, 권8에 묘지명 11편, 행장 3편, 시장(諡狀) 1편, 유사 1편, 권9에 잡저 31편, 권10에 잡지(雜識) 1편 등이 수록되어 있다.

시는 시어가 아름답고 서정이 풍부해 문학적 역량을 드러내고 있는 작품이 많다. 「종암별업(鍾巖別業)」·「설후기후지(雪後奇厚之)」 등의 시가 대표적인 작품이다.

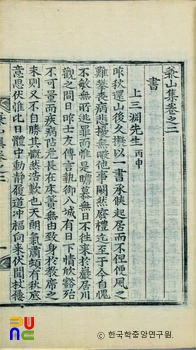

소의 「사대제학소(辭大提學疏)」는 사직소로 저자의 명리에 얽매이지 않는 고고한 인생관을 엿볼 수 있다. 서(書)의 「상뇌연남유용서(上雷淵南有容書)」에는 남유용(南有容)이 보내온 『명사(明史)』에 대한 서평이 있는데, 전문적인 내용이 담겨 있어 주목된다.

기의 「사호기(賜號記)」는 1785년(정조 9) 정조가 저자에게 순암(醇庵)이라 사호해 준 일의 전말을 기록한 글로, 군신간의 정의가 깊었음을 볼 수 있다.

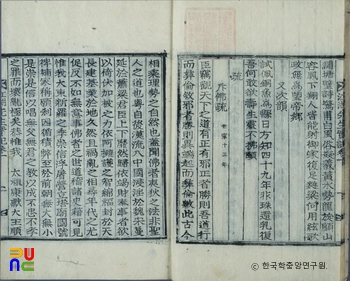

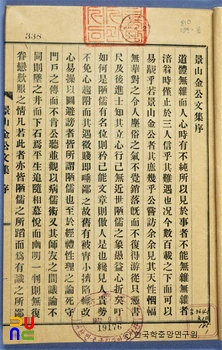

잡저의 「중설(中說)」은 성리학적 견해를 밝힌 논설로, 심(心)과 성(性)이 두 가지가 아니라 성은 심의 이(理)가 되고 심은 성의 기(氣)가 되며, 중(中)은 성의 덕(德)이 되는 동시에 심의 체(體)가 된다. 그러므로 심을 기준으로 보면 정(正)이 되고 성을 기준으로 보면 중(中)이 된다고 하여, 심성의 중정(中正)을 강조하였다.

잡저의 「충효변(忠孝辨)」은 의(義)를 바탕으로 한 충효를 강조한 글이다. 잡지는 140여 항목에 걸쳐 사서삼경(四書三經)의 경의(經義)를 해설한 것으로, 경학에 대한 참고 자료가 된다.