승습군 ()

공신승습군 제도는 고려시대 공신 법제에 근거한다. 고려 전기의 작제(爵制)는 개국공(開國公) · 개국후(開國侯) · 개국백(開國伯) · 개국자(開國子) · 개국남(開國男) · 개국군남(開國郡男) · 개국현남(開國縣男) 등 7작이 사용되었다.

고려 중기부터는 승습군 제도가 특정의 수훈공신(首勳功臣)에 국한되기도 하였다. 그러나 원의 간섭기에 작호를 폐지하고 봉군제(封君制)로 개편하는 한편 공신 책봉의 수적 급증을 보이면서, 재상직(宰相職)에게도 공신호가 주어지는 등 이에 따른 봉군 제도의 남설 현상이 빚어졌다.

공신에 대한 법정 대우책으로는 적장세습권(嫡長世襲權)을 인정한 것이다. 공신의 적장자나 적장손(嫡長孫 : 父가 사망하는 경우)이 공신작(功臣爵)을 세습하고 그 녹을 잃지 않도록 보장하고 있다.

이의 대표적인 것으로는 공신전이 있으며, 고려시대에는 식읍(食邑) · 식실봉(食實封) 등의 녹제(祿制)가 있었다. 그러나 점차 유명무실하게 되었고, 조선 초기에는 폐지되고 말았다.

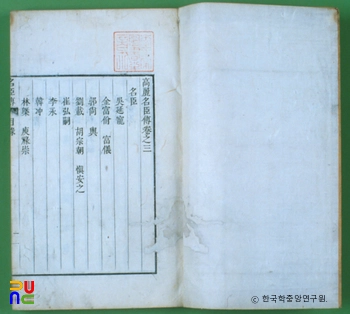

즉, 1403년(태종 3)에 중국에 참월하다는 이유로 이전에 사용한 공(公) · 후(侯) · 백(伯)의 작호(爵號)를 폐하고 대군(大君) · 군(君) · 부원군(府院君) 등으로 고쳤던 것이다.

그리고 1869년(고종 6)에 개정된 종친부(宗親府)의 관직에 의하면 “영종정경(領宗正卿)은 대군(大君) · 왕자군(王子君)이 예겸(例兼)하고, 판종정경(判宗正卿)은 정1품의 대광상보국(大匡上輔國) · 보국(輔國)의 계(階)에 이른 적왕손(嫡王孫)이나 왕손(王孫)이 예겸하는데 승습군의 경우도 자품(資品)에 따라 또한 예겸할 수 있다.”는 등의 사례로서 종친승습군의 예우와 권위가 높게 책정되었음을 알 수 있다.

한편, 조선의 공신 법제는 한층 권위있게 운영되었던 바, 당해공신(조선은 모두 28차의 정공신이 책봉됨.)과 전대(前代)공신의 승습군, 즉 공신의 적장손이 왕이나 왕자와 동맹제사(同盟祭祀 : 이를 功臣會盟이라 함.)를 행하는 의식을 자주 베푸는 등 공신세가(功臣世家)의 육성 시책이 펴졌다.