심통성정도 ()

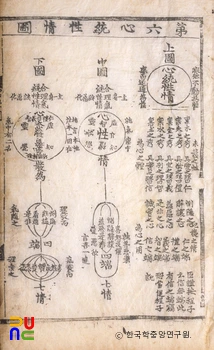

「심통성정도」는 조선 중기의 문신·학자 이황의 심(心), 성(性, 정(情)에 관한 도설이다. 『성학십도(聖學十圖)』의 여섯 번째 그림이다. 심통성정도는 정복심(程復心)의 상도(上圖)와 이황에 의해 개정된 중도(中圖) 및 하도(下圖)로 이루어졌다. 「심통성정도」에서는 먼저 정임은(程林隱)의 설을 인용하여 오행과 오성, 성과 정, 체와 용의 관계에 대하여 설명하였다. 그리고 장재의 설을 인용하여, 마음, 성과 정, 인의예지, 사단(측은, 수오, 사양, 시비) 등의 관계를 설명하였다. 이상의 도설 다음에 이황 자신이 그린 중도와 하도에 관한 설명이 서술되어 있다.

『성학십도(聖學十圖)』의 여섯 번째 도인 「심통성정도」는 정복심(程復心)의 상도(上圖)와 이황에 의해 개정된 중도(中圖) 및 하도(下圖)로 이루어지고, 여기에 심통성정도설을 덧붙인 것이다.

「심통성정도」에서는 먼저 정임은(程林隱)의 설을 인용하여, “사람은 오행의 뛰어난 작용을 받아 태어난 것인데, 그 오행의 빼어남으로 인해 오성(五性)이 갖추어지고 그것이 움직여 칠정(七情)이 생긴다. 성(性)과 정(情)을 통괄하는 것이 마음이며, 마음이 고요해 움직이지 아니하는 것이 성이며 마음의 체(體)이다. 마음이 바깥의 사물에 감동되면 정이 되는데, 이것이 마음의 용(用)이다.”라고 하였다.

이어 다시 장재(張載)의 설을 인용하여, “마음이 성과 정을 통괄한다는 말은 타당하다. 마음이 성을 통괄하므로 인의예지(仁義禮智)를 성으로 삼으니, 또한 인의(仁義)의 마음이라는 말이 있다. 마음이 정을 통괄하므로 측은(惻隱) · 수오(羞惡) · 사양(辭讓) · 시비(是非)를 정으로 삼으니, 또한 측은한 마음, 부끄러워하고 미워하는 마음, 사양하는 마음, 시비를 가리는 마음이라는 말이 있다.

마음이 성을 통괄하지 않으면 마음을 미발지중(未發之中), 즉 감정이 나타나기 이전의 고요한 세계에 이르게 할 수 없어서 성이 없어지기 쉬우며, 또 마음이 정을 통괄하지 않으면 성이 가장 알맞게 나타난 상태인 중절지화(中節之和)에 이르게 할 수 없어서 정이 방탕하기 쉽다. 배우는 자는 먼저 이 사실을 알고 반드시 마음을 바르게 해 그 성을 기르고 정을 단속해 나가면 학문의 길을 얻을 수 있다.”라고 하였다.

이상의 도설 다음에 이황 자신이 그린 중도와 하도에 관한 설명이 서술되어 있는데, 그 내용은 다음과 같다. “중도는 기품, 즉 사람이 기(氣)를 받아 형체를 이루어 출생하였을 경우에 있어 특히 본연의 성(本然之性)에 대해서만 논한 것이다. 본연의 성은 자사(子思)가 말한 천명의 성(天命之性), 맹자가 말한 성선의 성(性善之性), 주1가 말한 성즉리의 성(性卽理之性), 장재가 말한 천지의 성(天地之性)이다.

이러한 성이 발동해 정이 되면 모두 착한 정이 된다. 그리고 하도는 이와 기를 합한 성을 말하니, 공자가 말한 서로 가깝다고 하는 성(相近之性), 주2가 말한 성이 곧 기, 기가 곧 성이라고 한 성(性卽氣, 氣卽性之性), 장재가 말한 기질의 성(氣質之性), 주자가 말한 기 안에 있으나 기는 어디까지나 기이고, 성은 어디까지나 성이라서 서로 섞이지 않는다고 하는 성(雖在氣中, 氣自氣, 性自性, 不相夾雜之性)이 그것이다. 이러한 성이 발동해 정이 되면 착한 정이 되기도 하고 악한 정이 되기도 한다.”

중도와 하도의 차이점을 보면, 중도는 인간의 기질이 섞이지 않은 본연의 성과 그 성의 발현 상태인 정의 모습을 그린 것임에 비해, 하도는 인간의 기질이 섞였을 때의 성과 그 성의 발현 상태인 정의 모습을 그린 것이다. 그러므로 중도에서 표현한 성과 정은 성인(聖人)에서 나타나는 성과 정에 해당하며, 하도에서 표현한 성과 정은 일반인의 경우에 해당하는 것이다. 이와 같이 일반인과 구별해 성인의 모습을 따로 제시한 「심통성정도」에서 일생을 성인이 되는 것을 목적으로 학문을 해온 이황의 뜻을 짐작할 수 있다.