양계문집 ()

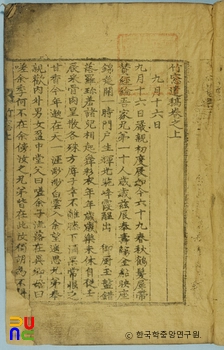

1790년(정조 14) 정호인의 후손들이 편집·간행하였다. 권두에 이헌경(李獻慶)의 서문과 권말에 송이석(宋履錫)·이만운(李萬運)의 발문이 있다.

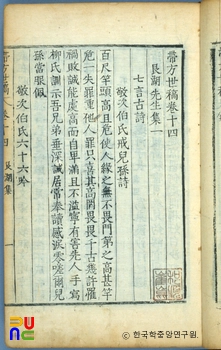

2권 1책. 목판본. 국립중앙도서관·장서각 도서·규장각 도서 등에 있는데, 이 중 규장각 도서는 필사본이다.

권1에 시 60수, 서(書) 5편, 기(記) 1편, 발(跋) 2편, 잡저 1편, 상량문 3편, 축문 3편, 제문 3편, 묘갈명 3편, 묘지명 1편, 행록 1편, 권2에 부록으로 연보·유사·묘갈명·묘지명 각 1편, 만사 22편, 제문 12편, 봉안문 등이 수록되어 있다.

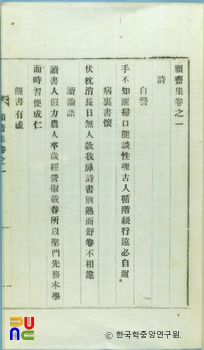

시는 차운시(次韻詩)가 대부분인데. 스승인 손처눌(孫處訥)·장현광(張顯光)의 시를 차운한 것이 많다. 「차덕연잡영십이수(次德淵雜詠十二首)」는 유거(幽居)·분매(盆梅)·준국(峻菊)·괴석(怪石)·요초(瑤草)·죽유(竹牖)·모첨(茅簷) 등을 읊은 것으로 묘사가 잘 된 걸작이다. 이 시에 대해 이헌경은 서문에서, “청완담탕(淸婉憺蕩)해 당·송(唐宋) 문장가를 능가할 정도다.”라고 평가하고 있다.

또한, 삼휴정(三休亭)의 화(花)·월(月)·주(酒)에 대해 읊은 「차삼휴정문답운(次三休亭問答韻)」과 「강행(江行)」·「영국(詠菊)」 등은 서경시로 모두 뛰어난 작품들이다. 그리고 전삼달(全三達)·도여유(都汝愈)·조형도(趙亨道) 등 당시 석학들에 대한 만사가 상당수 들어 있다. 송이석은 발문에서, “전체적인 시의 흐름이 아정(雅正)하고 순수(純粹)해 조금도 방랑한 기상이 없다.”고 찬사를 아끼지 않았다.

서 가운데 신홍망(申弘望)·성이성(成以性)과 주고받은 글은 학문적 의리에 관한 논술이다. 동생 정호문(鄭好問)과 종제 정호례(鄭好禮)에게 답한 글은 병자호란이 일어나자 격문을 발송하여 향병을 모아 의병장으로 활동하면서 죽음을 각오하고 나라의 수치를 씻겠다는 결의를 다지고 집안의 일을 부탁한 내용이다.

기의 「신명사기(神明舍記)」는 인간의 심리를 의인화한 문학 작품으로 오관(五官)·칠정(七情)의 작용과 도덕성을 주제로 서술하고 있다. 잡저의 「권유경내사자문(勸諭境內士子文)」은 진주목사로 있을 때 선비들을 모아 강회를 열고 학문을 강론하기 위한 권유문이다.