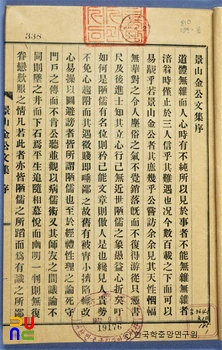

연계문집 ()

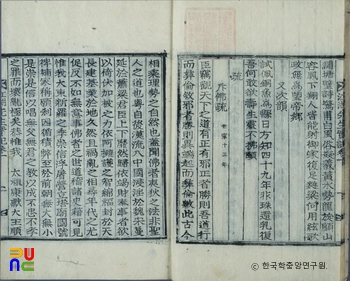

4권 1책. 목활자본. 1937년 후손 재주(在周) 등이 편집, 간행하였다. 권두에 유도승(柳道昇)의 서문이 있고, 권말에 백득우(白得愚)·이영석(李永錫)·남병모(南秉模)·박진규(朴鎭圭) 등의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다.

권1은 시 115수, 권2는 서(書) 13편, 제문 8편, 서(序) 3편, 기(記) 3편, 권3은 상량문 1편, 발(跋) 1편, 잠(箴) 1편, 잡저 4편, 권4는 부록으로 만(挽) 11편, 제문 2편, 유사 1편, 행장 1편, 묘갈명 1편, 기 2편, 서(序) 1편 등으로 구성되어 있다.

시는 다양한 제재와 그에 상응하는 흥미있는 내용을 담고 있는 것이 많다. 그 중에서도 저자가 거처하던 연계정사(蓮溪精舍)의 여덟 가지 경치를 읊은 시가 대표적이다. 원봉망월(圓峰望月)·관령귀운(關嶺歸雲)·단수청음(壇樹淸陰)·방연반석(方淵盤石)·행평농가(杏坪農家)·연암경성(蓮庵磬聲)·작암조휘(爵巖朝暉)·증봉석음(甑峰夕陰) 등의 제목 아래 읊은 이 시는 고고한 시상과 유려한 시구가 돋보인다.

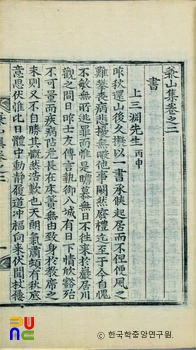

서(書)는 대개 스승이나 학우간에 학문적인 견해를 주고받은 것이다. 이성화(李性和)에게 보낸 서신에서는 『서전(書傳)』에 대한 몇몇 조항을 문의하며 그 내용을 상세하게 알려줄 것을 부탁하고 있다.

서(序)의 「책계중수안서(冊稧重修案序)」는 40년 전에 책을 구입하여 과업을 권장하기 위해 조직했던 책계를 중수하자는 내용이다. 세월이 지나면서 동지들의 기강이 해이해지고 본래의 취지가 상실됨에 따라 이 계를 되살릴 것을 종용하는 내용이다.

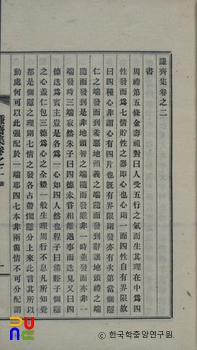

잡저의 「중용도설(中庸圖說)」에서는 『중용』의 도를 논하였다. 『중용』에서 말하는 도는 성(誠)에서 넘침이 없으며 성은 사물의 시종(始終)이므로, 성이 곧 『중용』의 핵심적인 종지(宗旨)라고 주장하였다.