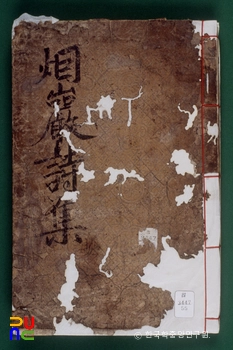

연암시집 ()

1권 1책. 목판본. 연암(煙巖)은 저자의 호이다. 『연암시집』은 1773년(영조 49) 아버지 이동현이 그의 죽음을 애통하게 여겨 유시(遺詩)를 모아 간행한 것이다.

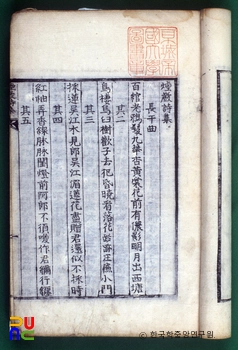

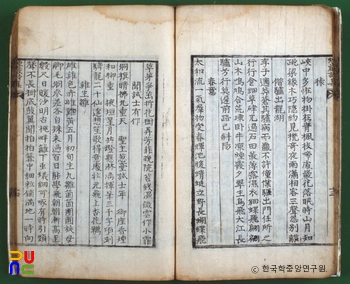

권두에 채제공과 홍군평의 서문이 있고, 권말에 목만중의 발문이 있다. 모두 시로서 237수가 수록되어 있다. 대개 12, 13세에 지은 것들이다. 그 내용은 주로 성인이 되기 전의 예민한 감수성을 지닌 소년다운 표현과 내용이 대부분이다. 소년의 주위에서 볼 수 있는 사물, 일상생활의 도구, 풍속, 절기(節氣) 등의 소재가 많다.

「투계(鬪鷄)」 · 「계생추(鷄生雛)」라는 작품은 닭싸움과 병아리가 태어나 성장해 가는 과정을 소년다운 호기심과 관찰력으로 재미있게 묘사한 것이다.

그리고 단순히 소년적인 감수성뿐만 아니라 시대의 현실을 직시하고 지은 작품도 몇 편 있어 주목된다. 「해호가(蟹戶歌)」는 게를 잡는 어민들의 고달픈 생활현실과 관리와 아전들의 탐학을 고발한 작품이다.

「증종성박상사재춘(贈鍾城朴上舍載春)」은 관리등용에 있어서 지역간의 차별성을 지적하여 자기의 노력이 중요하다는 내용이다.

「마재시(馬載柴)」는 자기 집의 늙은 말은 힘에 겨운 땔나무를 실어야 하는 고달픔을 맛보지만, 관리들 집안의 말은 호의호식한다고 하였다. 사회현실의 구조를 대립적으로 파악하고 상징적으로 묘사한 훌륭한 작품이다.

「봉신정장재원지임연천(奉贐丁丈載遠之任漣川)」은 정약용(丁若鏞)의 아버지인 정재원(丁載遠)이 연천으로 부임 갈 때에 지은 것이다. 연천 백성들의 궁핍한 생활을 묘사하고 목민관으로서의 소임을 청하는 어른스러운 작품이다.

이밖에 고려의 고도(故都)를 둘러보고 지은 「여왕릉(麗王陵)」 · 「고도잡절(故都雜絶)」 등은 흔히 과거의 역사현장에서 생길 수 있는 허무감이나 무상함에 빠지지 않고, 항상 역사는 발전해야 한다는 역사발전의 법칙성을 파악한 작품이다.

『연암시집』의 시의 제목에서도 알 수 있듯이 악부시(樂府詩) 계통의 것이 많이 있는 것으로 보아 특히 악부시에 뛰어났음을 알 수 있다.

『연암시집』은 18세기 한시문학의 경향을 파악할 수 있는 훌륭한 자료이다. 규장각도서와 영남대학교 도서관 등의 도서에 있다.