오정일고 ()

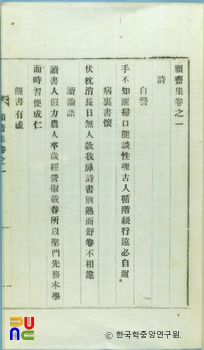

1911년 김방한의 8세손 김시학(金時學)·김시윤(金時潤)·김시준(金時駿) 등이 유고를 수집해 편집·간행하였다. 권두에 유연집(柳淵楫)의 서문, 권말에 김문주(金紋柱)·박상렬(朴尙烈)·이광욱(李光昱) 등의 발문이 있다.

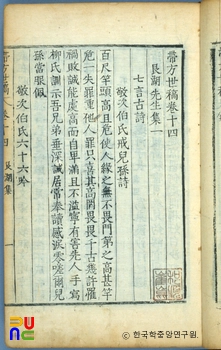

2권 1책. 목판본. 국립중앙도서관과 규장각 도서에 있다.

권1에 소(疏) 3편, 책(策)·잡저·서(序)·기(記)·축문·애사 각 1편, 권2에 부록으로 행장·묘갈명·묘지명 등이 수록되어 있다.

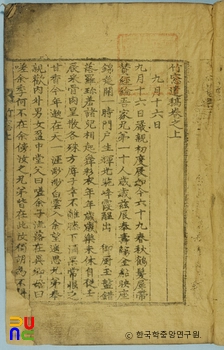

소의 「기장현구폐소(機張縣捄弊疏)」는 1653년(효종 4) 기장현감 강유후(姜裕後) 대신 쓴 것이다. 전선(戰船) 배치와 군역(軍役) 등의 불공평을 지적하고 시정을 촉구한 내용이다. 당시 기장현의 전선을 3년마다 1차씩 개조한 비용이 쌀 300석이며, 경상도 수군·육군이 4만 1880명으로 기록되어 있다.

「걸하미면환속소(乞下味面還屬疏)」는 원래 지역이 협소하고 농지가 척박하며 인구가 적은 기장현에, 울산에 편입되어 버린 하미면을 다시 환속시켜 줄 것을 요구한 글이다. 「진신찬주역집해소(進新纂周易集解疏)」는 1688년 『주역집해』 3책을 편찬하여 임금에게 올리면서 그 편찬 경위를 소상하게 설명한 글이다.

책의 「응지대책(應旨對策)」은 1698년 임금의 구언(求言)에 따라 올린 책문이다. 임금이 수성(修省)할 도리와 수령들이 끼친 민폐 및 백성들이 곤액(困厄)으로 인한 원한 등을 지적한 뒤, 시무(時務) 6조인 면성학(勉聖學)·용현재(用賢才)·행인정(行仁政)·권농업(勸農業)·흥학교(興學校)·수병비(修兵備) 등을 열거하며 자신의 견해를 밝히고 있다.

잡저의 「정진휼사문(呈賑恤使文)」은 경상도 지방에 거듭 흉년이 들자 진휼사에게 관곡(官穀)을 풀어 구제해 줄 것을 요청한 글이다.