조라치

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

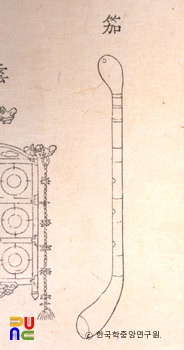

조선시대 병조 소속의 군인으로서 나각(螺角)을 불던 군악수(軍樂手).

내용

한자로는 ‘吹螺赤(취라취)’라 쓴다. 고려시대 임금의 거동 때 의장을 갖춘 여러 행렬인 법가위장(法駕衛仗)·순행위장(巡幸衛仗)·연등위장(燃燈衛仗)·팔관위장(八關衛仗)에 참여하였던 취라군(吹螺軍)과 역사적으로 관련을 가졌으리라고 여겨진다.

성종 때 시험과목인 취타(吹打)에서 2등 이상자를 뽑아서 썼는데, 당시 640명이 병조에 소속되어 있었다. 주로 임금의 거동 때 취라를 연주하였다.

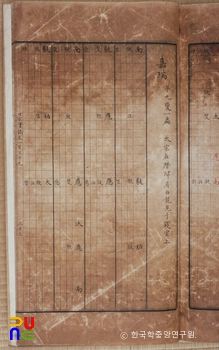

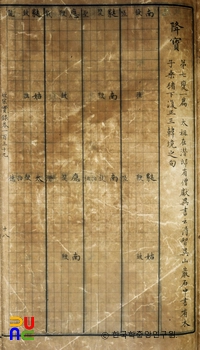

조라치 중에는 체아직(遞兒職)으로 종6품 2명, 종7품 3명, 종8품 7명, 종9품 20명이 있었는데, 이들의 재직기간은 39일이었고, 내취라치(內吹螺赤)는 170일이었으며, 더 근무할 자는 108일까지 연장할 수 있었다. 품계는 정3품에서 그쳤다.

이 전통이 조선 후기에 이르러 세악수(細樂手)·취고수(吹鼓手)·내취(內吹)에 전승되었고, 오늘의 대취타에서 그 명맥을 찾아볼 수 있다.

참고문헌

『고려사(高麗史)』

『경국대전(經國大典)』

『대전회통(大典會通)』

집필자