안동 대원사 탱화 ( ▽)

2002년 경상북도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 안동 대원사 소장의 불화는 모두 3폭으로, 신중도 · 영산회상도 · 지장보살도이다. 현재는 폐사된 경상북도 안동의 중대사(中臺寺)에 봉안되었던 불화로 어느 시기인지는 알 수 없지만 대원사로 이안되었다. 이들 3폭의 불화는 도상과 표현 기법 및 채색 등에서 19세기 말의 전형적인 불화 특징을 보여준다.

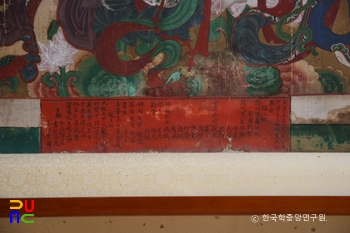

신중도의 화기상의 명칭은 “신중탱합부화(神衆幀合部畵)”이다. 정방형에 가까운 화면에 상하 2단으로 나누어 다수의 천부와 천룡부를 빈자리 없이 배치하였다. 상단의 대범천과 제석천을 중앙에 배치하고 그 양측을 다시 2단으로 분리하여 위에는 주악천녀와 천동, 아래에는 일월천자 등을 표현하였다. 하단에는 위태천을 중심으로 양쪽을 2단으로 분리하여 신장상을 배치하였다. 전체적으로 주홍을 주조색으로 하고 신장의 무기와 지물에는 금박(金箔)을 입혔는데, 이는 19세기 후반의 특징적인 표현법이다.

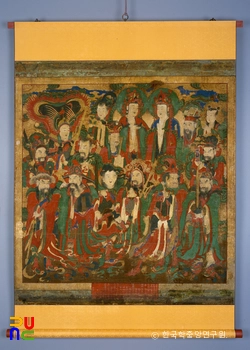

영산회상도는 석가모니불을 중심으로 각 존상의 계위에 따라 하단에는 사천왕이, 중간층에는 문수, 보현, 관음, 세지, 미륵, 제화갈라보살이, 상단에는 10대 제자와 2위의 금강이 배열되어 있다. 나지막한 수미대좌 위의 연화좌에 결가부좌한 석가모니불은 어깨가 넓고 장대하여 적당한 볼륨과 안정감 있는 비례로 균형을 이루고 있다. 수인은 석가모니불임에도 불구하고 항마촉지인이 아닌 아미타구품인을 하고 있다.

지장보살도는 높은 단 위에 있는 지장보살을 중심으로 하단 좌우에 도명존자와 무독귀왕이 자리하고 있다. 지장보살의 좌우에는 5위(位)의 시왕이 각각 홀을 들고 자유로운 포즈를 취하고 있으며 상단에는 일직사자와 월직사자 · 판관 등이 배치되어 있다. 주홍과 녹색을 주조색으로 하고 있지만, 지장보살의 의복과 대좌, 시왕이 들고 있는 홀과 관식에 금박을 붙여 장식적인 느낌을 준다.

대원사 탱화는 조선 후기 불화의 전형적인 형태를 보여주며, 특히 화법에서 금박을 사용하여 장식적인 표현을 한 것은 19세기 후반경의 특징이다.