서울 봉은사 영산회상도 (서울 )

2007년 서울특별시 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 면 바탕에 채색. 세로 114.8㎝, 가로 196.5㎝. 1895년 영산전의 주불상인 석가모니불상을 개금하고 가섭, 아난존자와 16나한상, 신중상 등을 개채하면서 나한도 4폭, 사자도 1폭과 함께 조성되어 봉안된 불화이다. 가로로 긴 직사각형의 화면에 석가모니와 6보살, 제자, 사천왕, 금강신 등을 배치한 비교적 간략한 구성의 영산회상도이다.

증명은 연응 기현(沿應 淇泫), 설봉 태문(雪峰 泰文)이 하였고, 해옹 자선(海翁 慈船)과 청신녀 김원상행(淸信女 金圓相行), 상궁 김청정화(金淸淨花), 이대각화(李大覺花) 등이 돌아가신 은사 춘담 세은(春潭 世恩)과 남편 김재룡(金在龍), 상궁 유최□화(劉最□花) 등의 영가천도를 위해 시주하였다. 덕월 응륜(德月 應崙)이 금어로서 불화 제작을 지휘하였으며 상규(尙奎), 선명(善明), 완근(玩根) 등이 편수로 참여하였다.

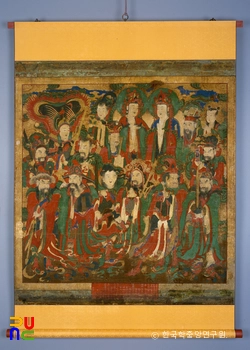

설법인을 결한 석가모니여래를 중심으로 각 존상의 계위에 따라 하단에는 사천왕이, 중간층에는 문수, 보현, 관음, 세지, 미륵, 제화갈라보살이, 상단에는 10대제자와 2위의 금강이 배열되어 있다.

나지막한 수미대좌 위 연화좌에 결가부좌한 석가모니불은 어깨가 넓고 장대하여 적당한 볼륨과 안정감 있는 비례로 균형을 이루고 있다. 수인은 오른손을 가슴 가운데로 들어 올려 손가락을 마주잡고 있으며 왼손은 첫째와 셋째 손가락을 맞잡고 길상좌를 취한 오른쪽 발목 위에 대었다. 석가모니여래가 이처럼 항마촉지인이 아닌 아미타구품인의 수인을 결하고 있는 예는 조선 후기 불상과 불화에서 흔히 볼 수 있다. 석가모니여래의 수인을 아미타구품인으로 그린 불화는 화장사 아미타후불도(1870년), 서울 미타사 대웅전 아미타후불도(1873년)의 초본을 그대로 이용하여 제작했기 때문으로 생각된다. 한편 사천왕의 자세는 매우 불안정해 보이는데, 이는 화장사 아미타후불도와 미타사 아미타후불도처럼 평상에 걸터앉은 자세를 정확하게 표현하지 못했기 때문이다. 존상에 대한 잘못된 이해는 여래가 앉은 연화좌에서도 나타난다. 여래가 앉아 있는 불탁과 사천왕이 앉은 평상은 용도가 뒤섞여 여래의 연화좌가 평상에 가려지고 다리 부분은 불탁과 결합되어 있다.

화면에 많은 인물들로 빈틈없이 채워져 있지만 위로 갈수록 인물의 크기를 작게 하여 답답한 느낌을 상쇄시킨다. 붉은색을 주로 사용하고 두광 등은 녹색으로, 얼굴과 육신부는 육색으로 채색하였다. 제자와 사천왕상에는 음영법을 사용하였고 수염 하나하나를 세밀하게 묘사하였다. 보살의 두광과 붉은 천의로 인하여 다소 어두운 느낌이 들기도 하지만 본존의 신광 내부를 옅은 황색으로 칠하고 사천왕이 앉아있는 탁자와 갑옷 일부, 무기 등에 금니를 설채하여 화려하면서도 장식적인 느낌이 든다. 필선은 철선묘를 사용하여 곧고 강한 편이며, 특히 사천왕의 얼굴에 음영법을 사용하고 수염 하나하나를 세밀하게 묘사하는 등 정성을 기울인 흔적이 역력하다.

전체적으로 화면의 이지러짐 등은 없으나 색의 변색이 심하고 두광에 채색된 안료들의 부분적인 박락도 보인다. 부처님의 신광과 상단 제자상 등의 얼굴은 습기 등으로 인하여 손상되었다.

금곡 영환, 영명 천기, 한봉 창화, 경선 응석, 덕월 응륜, 상규 등 경기도 일대의 불화를 주도했던 화승들이 조성한 작품이자 조선 말기 상궁들의 불화 불사 후원의 한 작례이다. 석가모니불의 상호와 신체 표현, 각 인물들의 표현, 사천왕의 얼굴에 보이는 강한 음영법, 금니의 사용 등에서 19세기 말 서울 지역의 불화 양식을 보여준다.