김학공전 ()

『김학공전』은 주인과 노비 사이의 대립·갈등·복수를 다룬 작자·연대 미상의 추노계 고소설이다. 조선 후기 신분제의 동요와 해체 속에서 노비의 신분 해방을 위한 열망과 투쟁, 이에 대한 지배 계급의 응징을 다루었다. 조선 후기 추노 설화 중 복수류의 이야기를 근간으로 삼으면서, 사노비의 신분 해방을 위한 투쟁과 좌절을 더하여 작품을 만들었다. 이본은 국내를 배경으로 한 것과 국외를 배경으로 한 것이 있다. 전자는 주인과 노비의 신분 갈등을 일관성 있게 다룬 반면, 후자는 영웅소설의 구조에 맞추어 영웅소설로서의 통속성을 강화하였다.

현재 확인된 『김학공전』은 모두 한글본이며, 일반 필사본, 구활자본의 형태로 대략 5종이 존재한다. 이 작품의 이본은 국내를 배경으로 한 것과 중국을 배경으로 한 것, 두 가지로 구분된다. 국내를 배경으로 한 이본은 3종으로 모두 필사본이며, 중국을 배경으로 한 이본은 2종으로 필사본 1종과 활자본 1종이 있다. 2000년 이전까지, 중국을 배경으로 한 이본이 국내를 배경으로 한 이본보다 선행하는 것으로 보았다. 그러나 최근에는 국내를 배경으로 한 이본을 선행본으로 보는 견해가 다수를 차지한다.

국내를 배경으로 한 『김학공전』은 조선 후기의 사회상을 사실적으로 반영하여 주인과 노비의 신분 갈등을 일관성 있게 다룬 반면, 중국을 배경으로 한 이본은 영웅소설의 구조에 맞추어 가족의 이합과 가문의 회복에 중점을 둠으로써 주인과 노비의 갈등이 약화되고 영웅소설로서의 통속성을 강화하였다.

이 작품은 조선 후기에 구비와 문헌으로 전승되던 추노 설화 중에서 복수류의 이야기를 근간으로 삼으면서, 여기에 조선 후기 사노비(私奴婢)의 신분 해방을 위한 투쟁과 좌절을 더하여 작품을 만들었다. 그러다가 구활자본이 간행되던 시기에, 한국 배경을 중국 배경으로 개작하면서 주인과 노비의 신분 갈등을 약화시키는 대신에, 가문의 몰락에 따른 주인공의 고행과 가족의 이합, 가문의 회복 등을 비중 있게 다룬 작품으로 변모하게 되었다. 그리고 이 과정에서 모방작인 고소설 『신계후전』과 신소설 『탄금대』 등이 출간되었다.

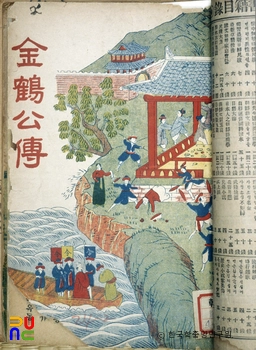

강주에 살던 재상 ‘김태(金泰)’는 1남 1녀를 두었다. 그의 아들인 ‘학공’은 그가 백일기도하여 어렵게 얻은 자식이었다. 김태는 갑자기 병에 걸려 자식들이 성장하는 것을 보지 못하고 죽는다. 이후 학공은 어머니를 모시고 누이와 함께 살아간다. 그러던 중에 집안에 노비였던 ‘박명석’은 자기 동류들과 공모하여 학공과 그의 가족을 죽이고 재산을 탈취하려 한다. 이에 학공의 어머니는 집 근처에 굴을 파고 노비 · 전답 문서와 학공을 숨겨놓은 뒤에, 딸과 둘이 남쪽으로 피난길을 떠난다. 박명석을 비롯한 노비 일당은 학공과 그의 가족들이 집을 비운 사실을 알고 집안을 모두 불사르고, 멀리 계도(桂島)로 가서 마을을 이루며 살게 된다.

집안이 불타던 날, 학공은 시비 ‘춘섬’과 함께 숨어 있다가 숨겨둔 노비 · 전답 문서를 갖고 멀리 떠나 살게 된다. 그리고 그가 15세가 되었을 때, 우연히 계도로 들어가 ‘김 동지’의 집에서 살게 된다. ‘김 동지’는 학공의 총명함을 사랑하여 서당으로 보내어 공부시키고, 자신의 딸인 ‘별선’과도 혼인시킨다. ‘학공’은 결혼한 뒤에, 자신이 가지고 온 노비 · 전답 문서를 근처에 묻어두고 가끔식 찾아보았다. 이런 학공의 행적이 김 동지에게 발각되고, 학공은 어릴 적 자신의 겪었던 일을 장인에게 말하게 된다. 김 동지는 이를 비밀로 하다가 그의 아내가 실수로 이를 동네 사람들에게 말하고, 급기야 계도에 살고 있던 예전의 학공 집안의 노복들에게도 알려진다.

노복들은 학공을 죽이기로 계획한다. 하지만 이 계획을 아내 ‘별선’이 듣고 학공을 피신시키려 한다. 하지만 상황이 여의치 않자 ‘별선’이 남자 옷을 입고 ‘학공’ 대신에 죽게 된다. 이후 학공은 여장(女裝)을 하며 도망다니게 된다. 학공은 도망 중에, 옛날 아버지의 친구였던 황 승상을 만나게 된다. 황 승상은 김태와의 인연 및 학공의 총명함을 생각하여, 학공을 양자로 받아들인다. 황 승상의 양아들이 된 학공은 이후에, 황 승상의 친구인 ‘임 감사’의 딸과 혼인을 한다.

학공은 이후에 과거를 위해 학문에 정진한다. 그리고 꿈속에서 죽은 아내인 ‘별선’을 만나고, 그의 지시에 힘입어 과거에 장원급제한다. 학공은 이후에 강주자사를 제수 받는다. 그리고 부임하기 위해서 강주로 가던 도중에, 옛날 헤어졌던 자신의 어머니와 누이를 만나게 된다. 강주자사가 된 학공은 이후에 계도로 피신한 옛날 집안의 노비들을 응징한다. 복수를 마친 학공은 자신을 위해서 대신 죽은 아내 별선을 위하여 제사를 드린다. 그러자 죽은 별선이 다시 살아나게 된다. 이후에 학공은 승상에 자리에까지 오르고, 온갖 복록을 누리며 행복한 삶을 살게 된다.

『김학공전』은 노비들이 주인을 배반하여 반란을 일으키고, 이에 주인공은 시련과 고통을 겪다가, 이후에 주인공이 과거에 급제하여 이들을 척결하는 내용을 담고 있다. 이는 조선 후기 신분 제도의 모순을 문학적으로 여실히 보여주는 것이다. 조선시대의 노비는 인간 이하의 존재였다. 따라서 이들은 신분의 질곡에서 벗어나고자 다양한 노력을 했고, 급기야 주인을 배반하고 반란을 일으키기에 이르른다. 조선시대 각종 관련 기록을 보면 주인을 벗어나 도망가는 노비의 숫자가 급격하게 증가했다. 이 작품은 이러한 ‘노주(奴主) 간의 갈등’의 현실을 소설로 형상화하였다.

하지만 이 소설의 결말에서도 볼 수 있듯이, 주인을 배반한 노비는 결국 응징을 당하는 결과를 보여 준다. 이것은 봉건적 신분 체제를 옹호하려는 당대 지배 계층의 편향된 시각을 보여 준다는 점에서 작품의 시대적 한계를 보인다.

이 작품은 이후에, 고소설 『신계후전』과 『박만득전』, 신소설 『탄금대』과 같은 일련의 ‘추노계 소설’이 형성되는 데 중요한 역할을 했다는 점에서 고소설사에서 의미가 있다.