몽한영고 ()

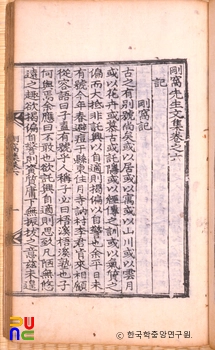

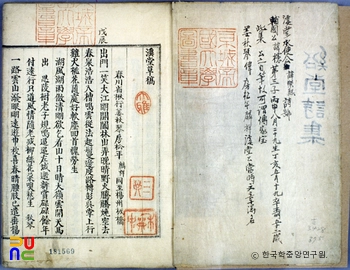

3권 1책. 목활자본. 고종 때 후손 항선(恒善)이 편집, 간행하였다. 권두에 기우만(奇宇萬)의 서문이 있다. 연세대학교 도서관에 있다.

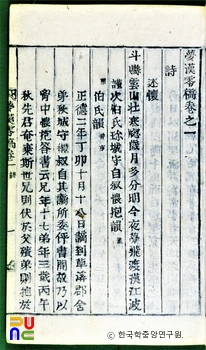

권1에 시 21수, 가(歌) 1편, 권2·3은 부록으로 행장·신도비명·몽한각상량문(夢漢閣上樑文)·속록(續錄)·몽한각화수록(夢漢閣花樹錄) 각 1편 등이 수록되어 있다.

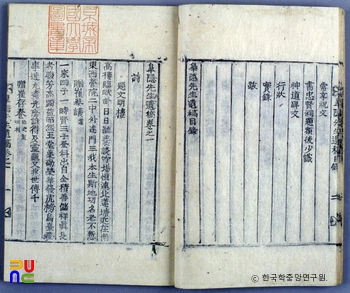

시는 그가 14년간을 적거(謫居)하면서 불우를 한탄하고 억울함을 호소한 것으로, 비분강개하여 그 참상을 짐작하게 하며, 적거하던 형과 화답한 것들이다. 그 가운데서도 「술회(述懷)」는 1507년(중종 2) 초계(草溪)로 귀양와서 추성군수(秋城郡守)로 있다가 귀양간 아우 계숙(繼叔)에게 소감을 적어 보낸 것인데, 꿈속에도 고향을 잊지 못하여 달려가는 애절한 사연과 모상을 당하여 집상(執喪)하지 못하는 죄스러운 심정을 담고 있다.

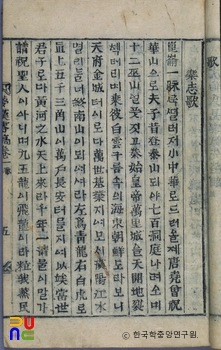

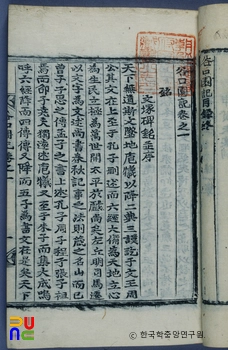

「낙지가(樂志歌)」는 담양의 미풍양속과 승경(勝景)을 노래하고, 부귀영화를 잊고 후진이나 양성하겠다는 굳은 결의와 아울러 태평성대를 기원한 내용이다. 이 가사는 한문과 한글을 섞어서 지은 것으로, 훈민정음이 반포된 지 그리 오래되지 않은 시기의 작품이라는 점에서 주목되며, 가사의 형식 등을 살피는 데도 중요한 자료가 된다.

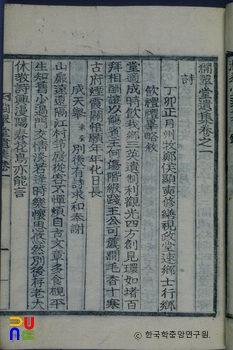

그밖에도 행장과 신도비명에는 연산군과 중종의 정권교체 시기에 죄 없이 14년간 가족과 격리되어 살아온 지은이의 생애가 실려 있고, 자손들이 그의 넋을 추모하기 위하여 몽한각을 짓고 그것을 상량할 때 집의 제도와 의의, 추모의 사유들을 적은 「몽한각상량문」이 있다.