묘표 ()

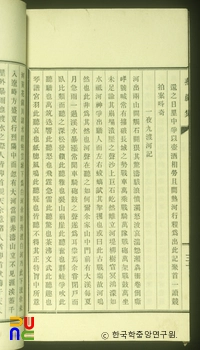

문체가 비갈(碑碣)과 비슷하다. 천표(阡表) · 빈표(殯表) · 영표(靈表)는 모두 뜻이 다르지만 명대(明代) 이후로는 모두 합쳐 묘표라 부른다. 천표는 무덤 앞에 세우는 표석이고, 빈표란 장사지내지 않았을 때 세우는 표석이며, 영표란 처음 사람이 죽었을 때 세우는 표석을 이르는 말이다.

묘표는 후한 안제(安帝) 원년(114)에 「알자경군묘표(謁者景君墓表)」를 세운 데서 비롯된다. 묘표는 비갈처럼 신분이나 계급에 따른 제한을 받지 않는다. 따라서 관직의 고하에 관계없이 누구나 세울 수가 있다. 신도(神道)에 세우는 신도표(神道表)도 성격은 묘표와 같다.

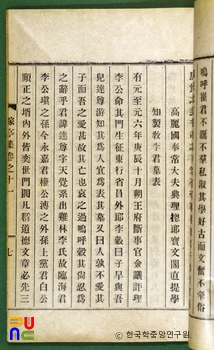

우리나라에서 묘표를 세우기 시작한 것은 고려 말기 이곡(李穀)이 「이군묘표(李君墓表)」를 지은 데서 비롯된다. 그 뒤에 조선조에 접어들면서 점차 성행해오다가 송시열(宋時烈)에 이르러 묘표의 체재가 정착을 한다. 그 문집에 수록된 묘표는 무려 240여 편에 이르고 나름대로의 법이 창출되어 후일 문인들의 금석문의 정례(定例)가 되었다.

표(表)란 본래 표양(表揚)을 뜻하는 것이다. 그러므로 엄격한 시비선악을 판단하여 결정하는 포폄의식(褒貶意識)에 의거하여 이루어지는 것이 아니다. 찬자는 죽은 이의 방명(芳名)을 후대에 유전시키려는 것이 사명이다. 따라서 객관적 시각에서 한 개인의 진실한 삶의 모습을 제시하려는 사관의 열전(列傳)과는 다르게 긍정적인 측면에서만 기술하는 속성을 지니고 있다.

묘표는 한정적 공간에 글을 새겨 넣어야 하기 때문에 쓰고자 하는 내용의 골자만을 수용하는 것이 일반적이다. 이와 같은 압축적 표현과 생략수단에 의하여 형태면에서 표현기교가 발달하였다. 그러나 내용면에서는 자료적 가치가 반감될 수밖에 없다.

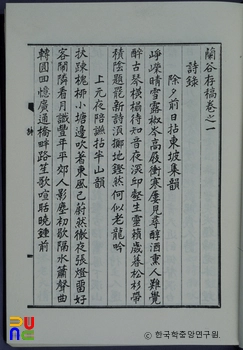

묘표도 묘갈과 같이 서사(敍事)를 위주로 하는 정체(正體)와 의론(議論)을 위주로 하는 변체(變體)가 있다. 묘갈은 명을 끝에 붙이는 것이 상례로 되어 있으나 묘표는 대체로 명을 붙이지 않는 것이 상례이며, 경부(輕浮)한 말이나 문식(文飾)을 금기로 하고 있다.

묘표의 중요내용으로는 죽은 이의 성명 · 자호 · 관향 · 선조 · 현조(顯祖) · 부모 · 생졸연월일 · 처 · 자녀 · 손증의 선계 손록과 죽은 이의 행적, 찬자의 송사(頌辭), 묘소, 찬자의 성명 등이 수록된다. 그러나 찬자에 따라서 기술하는 순서가 다르다.