방주전 ()

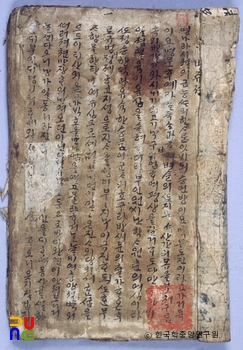

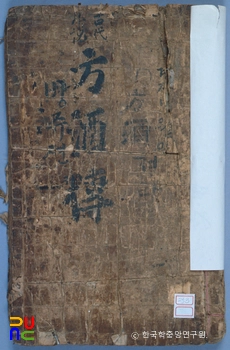

1책의 국문 필사본으로 나손문고본과 정명기 소장본이 있다.

명나라 금릉에 방도진이 벼슬에 뜻이 없어 산간에 살며 즐거이 지내나 혈육이 없어 서러워한다. 늙어서 백호(白虎)가 달려드는 꿈을 꾸고 아들을 낳아 이름을 주라고 짓는다. 방주는 부모가 늦게 얻은 자식이라 부모의 지나친 사랑을 받아 버릇이 없다.

방주는 친구의 딸과 혼인하였으나 그의 행패는 심해졌고, 부인 정씨는 눈물로 세월을 보내면서도 시부모 공양에 힘쓴다. 옥황상제는 방주의 포악함을 한탄하여 염라대왕을 시켜 벌을 주게 한다. 염라대왕 앞에 끌려온 방주는 크게 혼이 난 뒤에 개과천선할 것을 약속하고 용서를 받아 세상에 돌아온다.

잘못을 깨달은 방주는 부인과 부모에게 사죄하고 이후부터 낮에는 농업에, 밤에는 학업에 힘쓰며 부모 공양을 극진히 한다. 이후 아들 인아를 낳고 일가가 행복하게 지낸다.

이때, 서융이 강성하여 명나라를 침략한다. 그래서 방주의 가족이 함께 피난하다가 방주와 아버지는 구덩이에 빠지고, 정씨 부인은 시어머니와 더불어 도적에게 끌려가며 도중에 아들 인아와도 헤어지게 된다.

정씨 부인과 시어머니는 도적 설학에게 잡히어 후원에 갇힌다. 설학은 그들이 선녀의 도움을 받으며 목숨을 유지하는 것을 보고 두려워하여 사죄하고 편안히 모신다. 구덩이에 갇혔던 방주와 아버지는 유 진사의 집에서 살다가 방주는 유 진사의 딸과 혼인한다.

유 소저와 방주가 극진히 효도하고 사니 이 소식이 왕에게 전해져 삼도도어사를 제수받는다. 방주는 어사로서 억울한 일을 당한 계화를 구해 주고 도적의 무리를 잡아 적장 부자를 죽이려 할 때 정씨 부인과 어머니를 상봉한다. 방 어사(방주)는 설학 부자가 정씨 부인과 모친에 행한 내용을 듣고 그들을 용서해 준다.

청학산 백운동에 마대영이라는 도적이 일어나니 방주가 관서진무사가 되어 적진에 홀로 들어간다. 그는 오륜지론(五倫之論)으로 도적을 설득하나 옥에 갇히고, 설학과 계화의 도움으로 목숨을 연명한다.

조원태가 황제의 명을 받아 마대영과 싸우나 패하여 죽고, 황제가 직접 나라의 정사를 돌보나 오히려 위기에 빠진다. 이 때 정씨 부인 꿈에 산신령이 나타나 남편을 구하라 하며 약수와 백호, 그리고 무기를 준다. 정씨 부인은 남장을 하고 황제를 구한 뒤 대원수가 되어 적굴에 가서 부군을 구한다.

한편, 아들 인아는 부모를 찾다가 노의국의 도움을 받아 자랐다. 인아가 15세에 꿈을 얻어 노새를 타고가니, 노새가 대원수(정씨 부인)의 진중에 이른다. 인아가 군법을 어긴 죄로 처형되기만을 기다릴 때, 대원수는 꿈을 꾸고 인아가 자기 자식임을 확인한다.

대원수는 방주에게도 자신이 정씨 부인임을 밝히고 모두 재회의 기쁨을 누린다. 도적을 평정하고 돌아오니, 황제는 정씨 부인의 공을 치하하고 제왕으로 임명한다. 방주가 인효(仁孝)로써 나라를 다스리니 백성들이 우러르고 온 가족이 영화를 누린다.

이 작품은 윤리적 내용과 군담적(軍譚的) 내용을 주로 하고 있다. 소설 머리에서 주인공 방주가 패륜적인 행태로 염라대왕에게 끌려가 혼이 난 뒤 개과천선하는 내용은 이 작품의 윤리적 의의를 서두부터 제시한 것이라 하겠다. 이는 저승 체험담 서사의 계보에서 저승으로 잡혀가는 이유가 일상적인 윤리이자 유교적 이념을 어긴 것으로 변모하던 흐름과 맞닿아 있다.

개과천선한 방주는 작품 전체를 통하여 부모에 대한 공경, 백성들에 대한 올바른 다스림, 임금에 대한 충성으로 유교적 윤리를 충실히 수행하는 인물로 나타난다. 방주가 삼도도어사를 제수받게 된 것은, 다른 고전소설들에서처럼 과거급제를 통해서가 아니라 부모에게 효도를 극진히 했다는 이유에서이다.

또한, 다른 고전소설들에서처럼 주인공의 적대 인물이 외적이나 역적의 무리가 아니고, 마대영과 설학이라는 도적의 무리로 나타난다거나, 도적을 오륜지론으로 설득하는 점, 계화와 설학의 보은 등은 이 작품의 윤리적 성격을 잘 나타내고 있다.

남장한 정씨 부인이 도적을 물리치는 군담의 내용은 공적 영역에서의 여성의 역할을 부각시키는 동시에 위험에 빠진 남편을 구한다는 점에서 ‘열(烈)’이라는 유교적 이념을 강조하는 의미를 지닌다.

한편 백호(白虎)가 달려드는 꿈을 꾸고 방주를 낳는 부분은, 백호가 동물보다는 신이성을 지닌 상서로운 영물로 수용되었던 ‘호랑이 설화’의 서사 전통과 친연성을 보인다.