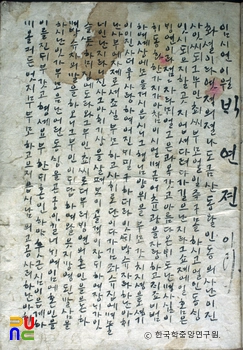

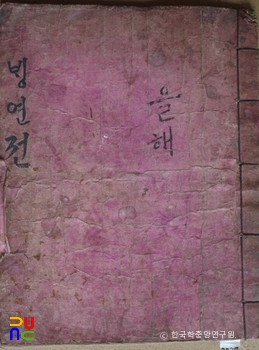

백련전 ()

1권 1책. 국문 필사본. 진동혁본·홍윤표본·전택부본·조병순본 4종의 이본이 있다.

전라도 금산 왈인동에 사는 이 진사(李 進士)의 부인 최씨는 부모가 세상을 떠나자 어린 여동생 백련을 데려다 키운다. 백련이 영특하여 형님 내외를 부모같이 받들며 섬기니, 이 진사도 백련을 친딸같이 사랑한다.

이때 같은 동네에 박수재라는 소년이 사대부의 아들로 태어났으나 일찍이 부모를 여의고, 김 좌수(金 座首) 집에 와서 일을 보고 있었다. 이 진사가 김 좌수 집에 갔다가 박수재를 보고, 박수재에게 장래성이 있다고 생각했다. 그래서 이 진사는 아내의 반대에도 불구하고 김 좌수에게 청혼하여 처제 최백련을 박수재와 혼인시킨다.

최 소저(최백련)는 첫날밤에 일자무식한 신랑에게 글을 배워야 가문을 보전하고, 세상일을 알며, 일신이 빛날 것이라고 한다. 그리고 10년을 서로 상면치 않고 공부하여 출세하겠다는 약속의 수기(手記)를 신랑 박수재로부터 받는다. 그리고 다음날 남편에게 노비와 의복을 마련해 준다.

서울에 올라온 박수재는 구경차 북한산에 올라갔다가, 장안의 선비들이 공부하고 있는 사찰을 발견한다. 주지에게 청하여 그 선비들과 같이 공부하여 10년을 채우고, 다시 3년을 더 공부한다. 박수재는 과거에 장원급제하고 한림학사가 된다.

왕은 박 한림(박수재)의 전후 사정을 듣고, 남편을 공부시켜 출세하게 한 최 부인(최백련)을 칭찬하여 정렬부인으로 책봉한다. 그리고 박 한림은 금산군수에 주1 금의환향한다.

박 군수(박수재)는 금산으로 갈 때 아내의 마음을 시험해 보기 위하여 걸인의 복장을 하고 집을 찾아 갔다. 그러나 최 부인은 조금도 꺼리지 아니하고 걸인 차림의 남편을 맞는다. 박 군수는 그제야 사실을 실토한다.

이 작품은 조선 후기 야담집 속 ‘백련 이야기’가 소설화된 것으로, 이때 나타나는 주변적 인물에 대한 관심과 오락성에 기반한 삽화의 조합은 19세기 말~20세기 초 야담의 소설화 과정의 보편적 양상을 잘 반영하고 있다. 또한 현재 남아 있는 4종의 이본이 상호 간의 관계를 설정할 수 없을 정도라는 점에서 향유 폭이 넓었던 것으로 추정해 볼 수 있다.

한편 「백련전」과 거의 동일하게 서사가 진행되는 소설로 「민시영전」이 있는데, 여주인공 윤 부인이 학업에 실패한 모양새로 돌아온 민시영에게 다시 학업을 성취하고 올 것을 요구한다는 점에서 「백련전」과 차이를 보인다.

또한 여주인공 백련이 남편이 공부하러 떠난 이후 방적에 힘써 치부(致富)에 성공하는 내용은 「이춘풍전」에서 춘풍 처 김씨가 경제활동으로 남편 대신 가세를 일으키는 것과 유사한데, 이는 조선 후기 야담집이나 규방가사 등에서 여성의 주2이 주요한 소재로 다뤄지는 것과 맥을 같이 한다.