백팔번뇌 ()

『백팔번뇌』에는 최남선의 주1와 함께 박한영, 홍명희, 이광수, 정인보의 주2이 포함되어 있다. 최남선, 홍명희, 이광수는 국한문으로 썼고, 박한영과 정인보는 한문으로 썼다. 정인보는 시조 형식에 주목했으며, 시조와 민요의 연관성을 언급한다.

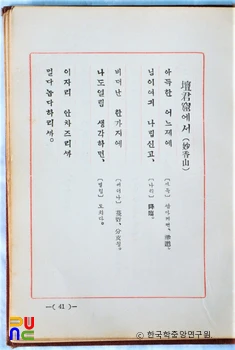

이후 최남선의 시조 총 108수가 3부로 나뉘어 실려있다. 제1부 ‘동청나무 그늘’에는 「궁거워」 · 「안겨서」 · 「떠나서」 · 「어쩔까」의 4개의 제목 아래 각각 9수씩 모두 36수가 실려 있고, 제2부 ‘구름 지난 자리’에는 「단군굴에서」 · 「석굴암에서」 · 「만월대에서」 · 「천왕봉에서」 등 12개의 제목 아래 각 3수씩 모두 36수, 제3부 ‘날아드는 잘새’ 역시 「동산에서」 · 「새봄」 · 「새잔듸」 · 「봄길」 등 12개의 제목 아래 각 3수씩 36수가 실려 있다.

1부는 임에 대한 애끊는 심정을, 2부는 국토 순례에서의 감회를, 3부는 ‘안두삼척(案頭三尺)’에 자기 자신을 잊고자 하는 심정을 노래하였다. 1부는 님에 대한 관념적 형이상학적 노래이고, 2부는 그 님의 구체적인 실체로 조선의 기원, 역사, 영토 등을 노래한다. 3부에는 1, 2부와 달리 개인의 서정을 읊은 시들이 상대적으로 많지만, 여기서 노래하는 님에 대한 그리움은 결국 님을 비롯한 조국에 대한 애정과 연결된다는 점에서 1, 2부와 연속성을 지닌다.

이 시집은 최남선이 3·1운동 이후부터 진행한 조선 민족 기원 탐색의 연장선으로 파악할 수 있다. 최남선은 독자적인 ‘ 불함문화론’을 주6, 이 문화의 연원으로 단군을 중심으로 한 조선의 민족적 정체성을 주장하고 이를 조선의 고유한 형식인 시조의 형태로 그려낸 것이다.

이 시조집은 근대 최초의 개인 창작 시조집으로서 현대 시조의 주3 구실을 하였다는 데 문학사적 의의가 있다. 최남선은 시조를 조선의 정신과 혼을 대변하는 형식으로 여겨, 조선만의 특수한 형식 추구의 일환으로 창작 시조집을 발간했다. 이러한 목적에 부합하게 시조의 내용 또한 님과 조국과 같은 주제가 주4를 이룬다. 그러나 이 시조집은 주5에 중점을 둔 나머지 개인의 서정을 담고 있는 작품도 집단성을 벗어나지 못했다는 점에서 근대적 의미의 시조로 발전하지 못한 한계가 있다고 평가되고 있다.