금강산 보덕굴 ( )

보덕굴은 고구려의 승려 보덕이 창건한 북한 강원도 회양군 내금강면 금강산(金剛山) 법기봉(法起峰) 만폭동에 있는 사찰이다. 구리 기둥을 세우고 그 위에 판자를 얹고 관음전을 세웠다. 관음전 내의 관음상은 금강산 안에서 가장 영험 있는 불상으로 유명하다. 1115년에는 승려 회정이 중창하여 관음도량으로 삼았다. 1540년(중종 35)과 1675년(숙종 1), 1726년(영조 2)에 중수하였다. 1808년(순조 8)에는 승려 율봉이 중창하여 오늘에 이르고 있다.

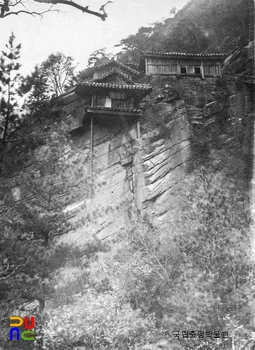

627년(영류왕 10)에 승려 보덕(普德)이 법기보살(法起菩薩)이라고도 하는 담무갈보살(曇無竭菩薩)을 주1 위해 금강산 만폭동의 자연굴을 발견하여 절을 창건하였다. 보덕암이라고도 한다. 보덕암은 내금강의 유명한 8담(潭) 중에 하나인 분설담의 오른쪽 20m 이상 되는 벼랑에 매달리듯 세워져 있다. 3면은 암벽에 의지하고 1면은 구리 기둥으로 지탱하게 한 후 판자를 얹어 그 위에 관음전을 세웠다.

1115년(의종 10)에는 승려 회정(懷正)이 중창하여 관음도량으로 삼았다. 고려 말 승려 나옹과 문인 이제현, 이색(李穡)이 기문을 남겼다. 1511년(중종 6) 구리 기둥과 쇠사슬 등을 다시 주조하였고, 1540년(중종 35)과 1675년(숙종 1)에 왕실에서 주2. 『동국여지승람(東國輿地勝覽)』에 의하면 만폭동(萬瀑洞) 안에 관음각이 있다. 이 절은 깎아지른 벼랑의 돌출 부분 위에서부터 쇠사슬을 내려서 그 밑을 쇠기둥으로 버티었다. 그 쇠기둥 위로 판자를 얹고 판자의 다른 부분은 쇠사슬로 엮어서 바위에 기대게 하였다.

보덕암의 본전인 관음전은 구리 기둥에 의지해서 지은 단층집이면서도 바깥에서는 팔작지붕, 맞배지붕, 우진각지붕을 차례로 배합하여 다층집으로 보이도록 설계되어 있다. 관음전(觀音殿)에 들어서면 흔들거리는 마루와 그 밑으로 내려다보이는 천길 낭떠러지가 보인다. 그곳에서 조금 아래쪽에는 관음상을 봉안한 관음굴이 있다. 암벽의 서쪽을 파서 뚫은 인공 석굴로서 백색의 관음상을 안치하였다. 이 관음상은 금강산 안에서 가장 영험 있는 불상으로 유명하다. 관음전은 특별한 모습 때문뿐만 아니라 내금강을 조망하는 최고의 전망대이기도 하기 때문에 옛날부터 수많은 사람들이 탐방하여 시와 기문을 남겼다.

또 굴 입구를 덮은 지붕의 정상에는 탑을 안치하였는데 기단부는 없어지고 상륜부(相輪部) 일부와 2층 탑신이 남아 있을 뿐이다. 이 탑에는 우리나라 탑의 조각에서는 매우 희귀한 본생담(本生譚) 1편이 음각되어 있다. 1578년(선조 11)에 사명 유정이 스승 휴정에게 배우고 보덕굴로 가서 3년간 정진하였다. 1726년(영조 2)에 주3으로 중수하고 1808년(순조 8)에는 승려 율봉(栗峰)이 중창하였다.