상공 ()

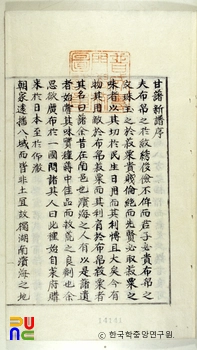

즉 원정공물(元定貢物)을 비롯한 연례(年例)의 상정공물(常定貢物)을 가리키는 말로서, 불시에 특별히 부과하는 별공(別貢 : 別卜定貢物)과 구별된다.

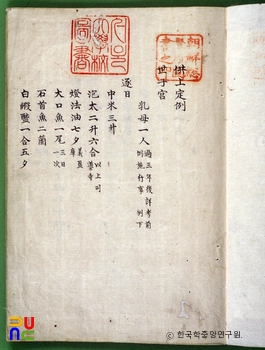

조선시대는 공안(貢案 : 공물대장)에 공물과 함께 전세(田稅) · 진상(進上) · 잡세(雜稅)들도 기재하고 있었다. 그래서 실제로는 공안에 등재된 항정(恒定 : 항례적으로 정해진 것.)의 공납(貢納), 예를 들면 매월 정기적으로 일정한 물품과 수량이 상납되는 삭망진상(朔望進上)과 같은 공납도 상공으로 부르는 경우가 많았다.

공물제도는 일찍이 삼국시대부터 있어왔다. 하지만, 삼국에서도 상공과 별공의 구별이 있었는지는 확인되지 않는다. 기록에 따르면 1041년(정종 7) 처음으로 상공으로는 쌀 · 좁쌀 · 황금 · 백은(白銀) · 배[布] · 백적동(白赤銅) · 철 · 꿀 · 소가죽 · 근각(筋角) 등이, 별공으로는 금 · 은 · 동 · 철 · 종이 · 먹 · 실 · 기와 · 숯 · 소금 · 도기 등이 제정되었던 것으로 나타난다. 또한, 이 별공은 소(所)와 같은 특수 행정구역에만 부과된 것이라고도 한다.

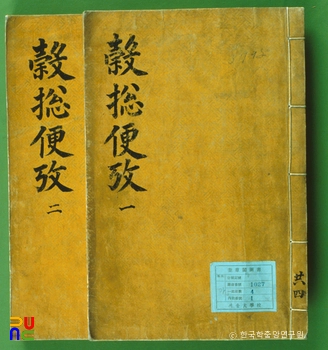

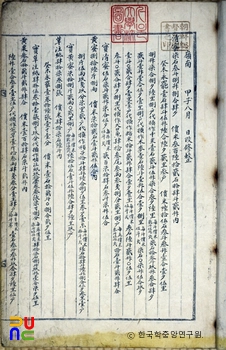

상공(歲貢이라고도 하였음.)은 별공과 함께 고려 말기에 이르면서 정치적 혼란을 틈타 크게 증대되어 갔다. 그리하여 조선시대에는 건국 초기부터 공부상정도감(貢賦詳定都監)을 설치해 조정하려 했으나 크게 개선하지는 못하였다.

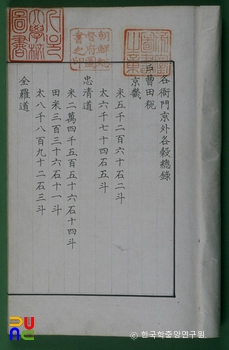

『세종실록』 지리지 궐공조(厥貢條)에 나타나는 바를 보면 그 품목이 수백 종에 달하고 있다. 상공 자체로 보면 공부(貢賦)의 수량을 정하고(1401년), 진상의 품목과 도수(度數)를 법제화하는 과정에서 별공이나 그에 준하는 공납들이 상공화됨으로써 오히려 증가되지 않았나 생각된다.

이리하여 상공은 조선시대의 공납제에서 주축을 이루면서 17세기 대동법(大同法)이 시행되기까지 공납제가 일으켰던 여러 가지 폐해를 수반하며 존속되었다. 그러다가 대동법의 설치로 대부분의 공납이 대동미로 무용(貿用)하게 됨에 따라 그 용어도 점차 사라지게 되었다. →공물, 별공