공안 ()

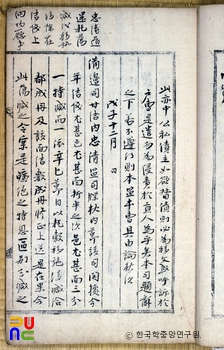

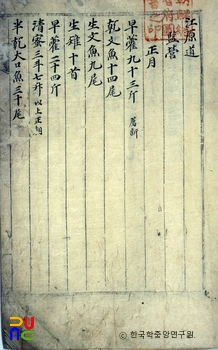

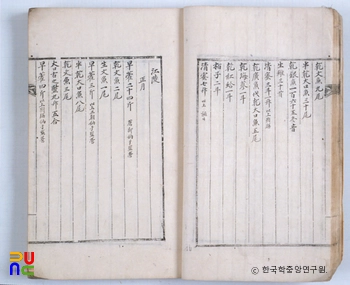

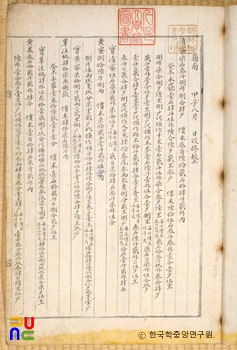

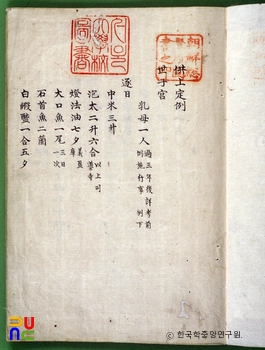

중앙의 각 궁 · 사에서는 징수할 공부의 종목, 물품 및 수량, 상납하는 관부의 이름 등을 월별로 기록한 공안을 마련하고 있었다.

그리고 지방의 각 관부에서는 분정(分定)된 공부의 종목, 물품과 수량, 상납해야 하는 궁 · 사 등을 월별로 기록한 공안을 지니고 있었다. 호조에서는 각 궁 · 사의 것들을 통합 기록한 공안을 가지고 있었다.

그리고 각 도의 관찰사영(觀察使營)에서는 관하 각 관부의 것들을 통합 기록한 공안을 각기 보관했던 것으로 짐작되고 있다.

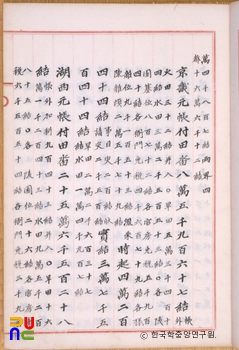

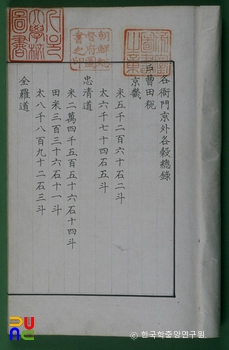

전세(田稅)를 비롯, 각종 부역(賦役)과 공물 · 진상, 그리고 어세(漁稅) · 염세(鹽稅) · 공장세(工匠稅) · 공랑세(公廊稅) · 행상노인세(行商路引稅) · 선세(船稅) · 신세포(神稅布) · 노비신공포(奴婢身貢布) 등의 잡세 모두가 공안의 대상이 되었다.

이 가운데 전세는 농사의 풍 · 흉에 따라 급손(給損)되었으므로 그 수납액이 일정하지 않았다. 그러나 나머지 공물 · 진상과 잡세의 대부분은 거의 일정하였다. 공안은 고려 때도 있었지만, 그 내용과 운영은 밝혀져 있지 않다.

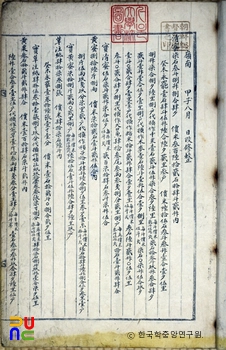

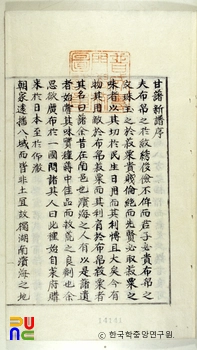

조선 태조 즉위 직후, 공부상정도감(貢賦詳定都監)이 설치되어 처음으로 공안이 마련되었다. 그런데 각 궁 · 사의 경비를 과다하게 책정해 폐해가 컸던 것으로 전한다. 이에 1438년(세종 20)경 그에 대한 구체적인 시정이 도모되었다. 그러나 전면적인 개혁은 이루지 못하다가 세조 때 이르러 일대 혁신을 보게 되었다.

1464년(세조 10) 공안을 전면 개정하는 동시에 경비식례(經費式例)를 횡간(橫看)으로 바꾸면서 공부의 부담을 3분의 1 정도로 줄이는 효과를 이룩했던 것이다. 그리고 뒤이어 1471년(성종 2) 역민식(役民式)이, 1473년 횡간조작식(橫看造作式)이 각각 마련되어 공부의 부담을 또 다시 3분의 1로 줄이는 효과를 가져왔던 것으로 보인다.

그러나 연산군 이후 공부는 계속 증대되어 폐해가 극심하였다. 이에 임진왜란의 종식을 계기로 재정제도의 일대 개혁을 보게 되었다. 공안의 주종을 이루었던 공물 · 진상을 거의 전세화해 미(米) · 포(布)로 납부하게 하고, 이로써 소요 물품을 구입, 사용하게 하는 것을 골자로 하는 대동법의 실시가 곧 그것이었다.

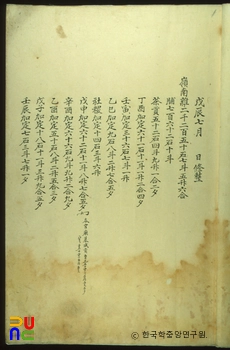

그러나 공안은 갑오개혁으로 다시 한번 재정제도가 개혁될 때까지 대동법 체제에 맞도록 변경되기만 했을 뿐, 계속 존재하면서 대동사목(大同事目) · 탁지정례(度支定例) 등과 함께 경비 수지의 대본(臺本)을 이루었다.

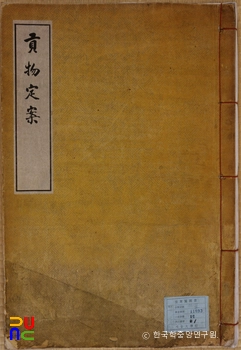

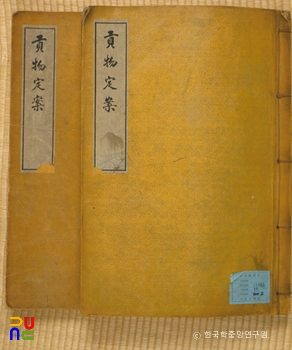

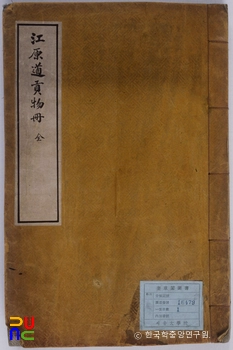

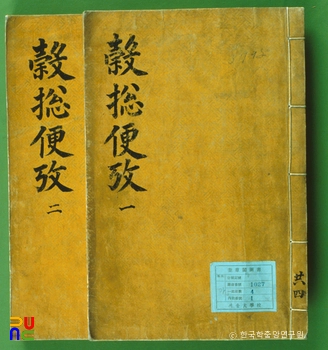

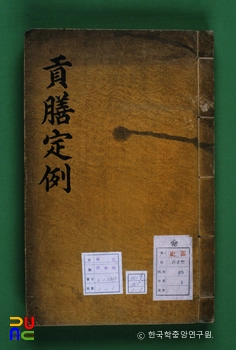

19세기 초엽 봉상시(奉常寺)의 공안으로 여겨지는 『공물정안(貢物定案)』과, 18세기 말엽 강원도의 공안으로 여겨지는 ≪강원도공물책 江原道貢物冊≫은 대동법 실시 후의 공안의 존재를 알려주는 실례이다.