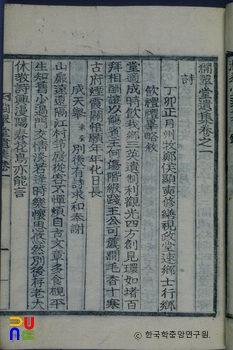

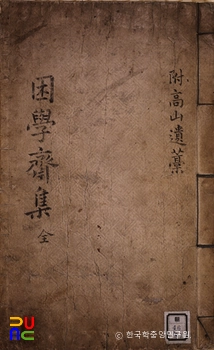

손와집 ()

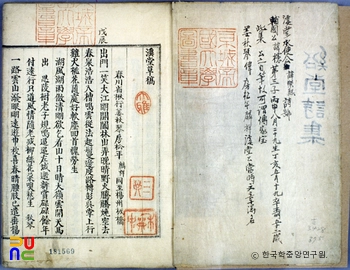

1932년 권영휴의 후손 권용환(權容煥)과 외손 김희경(金熙敬) 등이 편집·간행하였다. 권두에 이태일(李泰一)의 서문과 권말에 서규석(徐奎錫)의 발문이 있다.

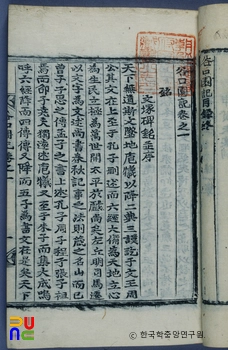

3권 1책. 목판본. 국립중앙도서관·계명대학교 도서관·동국대학교 도서관 등에 있다.

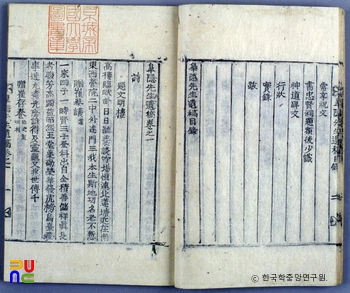

권1에 시 46수, 애사(哀詞) 2편, 서(書) 14편, 권2에 제문 3편, 뇌문(誄文) 6편, 유사 4편, 상량문 1편, 서(序) 2편, 설(說) 1편, 전(傳) 2편, 기(記) 3편, 잡저 2편, 권3에 부록으로 행장·묘갈명·유사 등이 수록되어 있다.

시는 한거하면서 느끼는 감회, 절기의 변화, 자연의 아름다움, 벗과의 만남과 이별, 어버이를 생각하는 마음 등 다양한 주제로 지었다. 특히 「문갈암선생신설지음불승감희(聞葛菴先生伸雪之音不勝感喜)」는 영남학파의 거두 이현일(李玄逸)이 1694년(숙종 20) 갑술옥사에 연루되어 서인의 탄핵을 받아 위리안치(圍籬安置)되었는데, 이때에 와서 신원되었다는 소식을 듣고 기뻐 지은 시이다. 고대영(高大永)·권미여(權美汝)·정유문(鄭裕問) 등의 죽음을 애도하여 지은 만시가 10여 수 포함되어 있다. 이정기(李鼎基)·김득추(金得秋)·권중뢰(權重牢)·이종상(李鍾祥) 등의 시에 차운(次韻)하였고, 이재집(李在集)·곽봉우(郭鳳羽)·최진붕(崔振鵬) 등의 시에 화운(和韻)하였다.

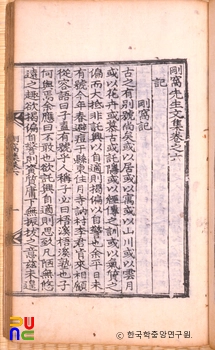

서(書)는 스승 유치명(柳致明)·백종륜(白宗倫)·권치근(權致根)·이정중(李鼎重)·이재흠(李在欽) 등과 교환한 것으로, 그 중 유치명에게 보낸 문목(問目)은 제례(祭禮)에 대해 질의·응답한 내용으로 되어 있다. 「은와서(隱窩序)」·「방암서교서(方嵒書窖序)」 등의 서(序)에는 한거하는 저자의 생활이 드러나 있다. 특히 「방암서교서」는 여천에 살면서 집 근처의 바위를 방암서교라 이름 짓고 한가할 때마다 여기서 시간을 보내면서 자신의 지(志)와 기(氣)가 지나치지 않도록 스스로를 경계하던 사실을 밝혀 놓았다.

설(說)은 정진철(鄭鎭澈)의 자(字)를 풀이한 것이고, 전(傳)은 모두 효자에 관한 기록이다. 기(記)에는 세종의 여섯째아들 금성대군(錦城大君)의 휴식처였다고 전해 내려오는 은행나무를 보면서 그가 단종의 복위를 위해 활약하였던 일화를 생각하고 지은 「압각수기(鴨脚樹記)」가 있다.

잡저에는 자신을 반성하고 보다 성실해지기 위해 생활하는 가운데 느끼는 즐거움·한(恨)·부러움·부끄러움 등을 적어 놓은 「만록(漫錄)」과 철종 초반에 계속된 가뭄으로 곡식의 값이 폭등하고 여러 해 동안 전황(錢荒)이 계속되어 백성들이 곤궁하였던 생활상을 기록한 「임계록(壬癸錄)」이 있다.

조선 후기의 예설(禮說) 및 사회·경제적 실태 연구에 도움이 되는 자료이다.