수양자 ()

일반적으로 남의 자식을 데려다 길러 자기 자식으로 삼는 것은 수양(收養) 또는 시양(侍養)이라고 하는데, 특히 3세 이전에 거두어 같이 사는 자식을 수양자라 하고 4세 이후에 수양한 자식은 시양자라고 한다. 그런데 수양자는 남자만이라든지 남계의 혈족으로 소목(昭穆)에 해당한다든지 하는 요건을 갖추는 것이 아닌 만큼 엄격한 의미에서의 양자라고는 할 수 없다.

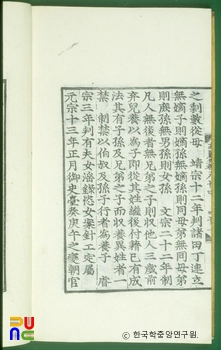

역사적으로 수양자제도는 꽤 일찍부터 발전하였는데, 기록에 나타난 바에 의하면 『고려사』 형법지 호혼조(戶婚條)에 “문종 22년에 정하기를 자손이 없고 형제에도 자손이 없는 사람의 경우에 3세 이전에 버려진 남의 자식을 얻어다 길러 자기의 성을 따르게 하고 뒤이어 호적에 올려 자식을 삼는 일을 법으로 이루어지게 하였으며, 자기의 자손이 있거나 형제의 자손이 있는 경우에는 이성의 자식을 수양하는 일을 금한다.”라는 규정에서 이를 살펴볼 수 있다.

그런데 이처럼 수양자가 양부의 성을 따라 대를 이을 수 있던 전통시대에는 수양자의 상속상의 지위도 높아 사례(祀禮)·재산을 계승할 수 있었다. 특히 고려 인종 14년(1136)에는 수양자로 하여금 수양부모를 위하여 3년 복상을 하도록 규정하였으며, 조선시대에도 고려의 수양법을 계속 이어받아 『경국대전』 예전 오복조(五服條)에 수양자에 대하여 자최(齊衰) 3년 복상을 규정하는 한편, 재산상속을 인정하여 그 상속분을 전급(全給)이라 규정하였다.

그러나 그 뒤 정책적으로 기아의 구제를 위하여 수양자의 이성을 인정하게 되고 자식이 있는 사람에게도 수양을 허용함으로써, 수양자의 지위는 점차 약화되어 계사(繼嗣)의 자격을 잃어버리고 양첩자녀(良妾子女)의 상속상의 지위와 동일한 위치로 떨어져 버렸다. 현행 「민법」에서는 첩제도와 함께 이것도 인정하지 않으나, 다만 이성양자를 인정함으로써 전통적인 수양자는 보통 양자로 흡수되었다.