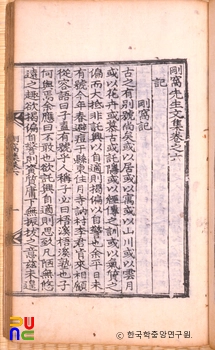

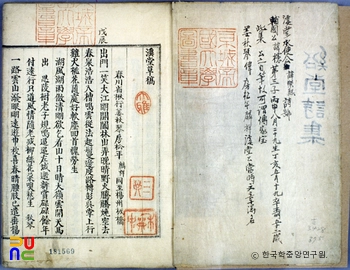

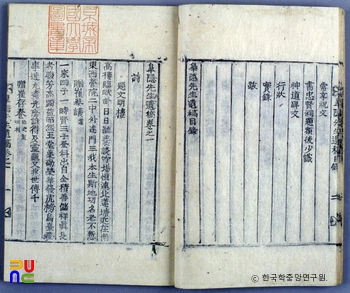

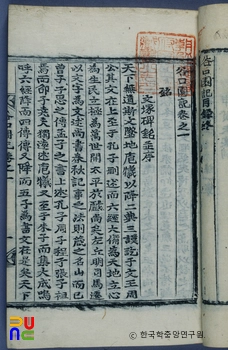

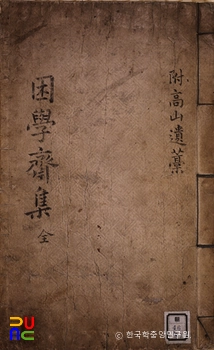

영곡유고 ()

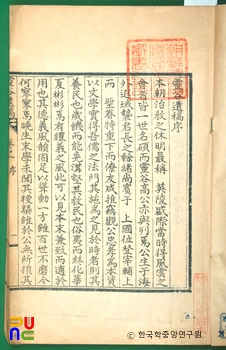

4권 1책. 석인본. 1934년 후손 동시(東是)가 편집, 간행하였다. 권두에 이희진(李喜璡)의 서문, 권말에 동시의 발문이 있다. 국립중앙도서관, 고려대학교 도서관에 있다.

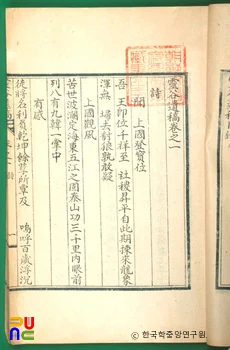

권1은 시 15수, 권2는 표(表) 11편, 봉장(奉狀) 2편, 서(書) 2편, 권3은 교책문(敎冊文) 4편, 서(序) 1편, 기(記) 1편, 공이(公移) 6편, 권4는 부록으로 실록·찬(贊)·신도비명·영곡재중수기(靈谷齋重修記) 등으로 구성되어 있다.

시의 「제함흥관(題咸興館)」은 함경도관찰사로 부임하였을 때 지은 시이며, 당시의 북변의 혼란한 상황을 읊은 것이다. 「귀근제주우풍표해작(歸覲濟州遇風漂海作)」은 제주도로 갈 때 풍랑을 만나 바다에 표류하며 지은 시다. 열 폭의 돛이 바람을 이기지 못하고 파도로 동서를 분별하지 못하는 당시의 절박한 사정을 전하면서, 만약 고기 밥이 된다면 나라에 충성을 다하겠다고 한 꿈이 한낱 물거품이 된다고 안타까워한 내용이다.

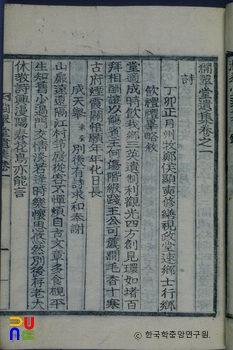

봉장의 「제주진휼장(濟州賑恤狀)」은 임지인 제주목에 당도한 후 백성들의 어려운 사정을 보고 구휼한 내용을 기록한 글이다. 진구(賑救)해 굶주림을 면하게 하는 한편 학교를 세우고 농업과 상업을 권장하며, 교화를 널리 퍼트리니 모든 백성 중에 임금의 덕택임을 환호하지 않는 이가 없다고 하였다.

서(書)의 「여변계량(與卞季良)」에서는 사람이 사는 데 있어 일상생활 속에서의 움직임과 고요함이 도가 아닌 것이 없다고 하며, 도에 준거해 생활할 것을 강조하였다. 이어서 자신이 바라는 것은 이 고을 백성이 난폭함 피해서 어질고 명철함을 만나는 것이라고 하였다.

이밖에도 공이에서는 당시 정부의 시정 방침에 대한 사항으로 학교를 세우고, 예의를 일으키며 성곽을 견고하게 하고 우수한 장수를 선발하며 말의 개량과 번식에 관한 규칙을 제정하고 군기를 확립시키는 것 등에 대한 의견을 제시하고 있다.