오유란전 ()

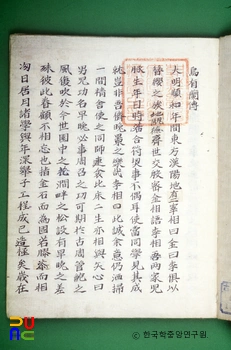

한문 필사본으로 국립중앙도서관본, 한국학중앙연구원본, 경북대학교 도서관본의 3종의 이본이 있는데, 이본 간의 내용은 거의 동일하다. 국립중앙도서관본은 첫 번째 권의 제목〔卷首題〕이 “화사성몽(花事醒夢)”으로, “歲在丁巳(1917)閏二月十四日書”라는 필사 기록이 보인다. 한국학중앙연구원본은 “甲戌(1874)七月三十日需谷宋元基畢書”라고 하여 필사 시기와 필사자를 명시하였다. 경북대학교 도서관본은 국립중앙도서관본과 같이 첫 번째 권의 제목〔卷首題〕이 “화사성몽(花事醒夢)”으로 되어 있고, 서두에 죽천거사(竹泉居士) 김인하(金麟夏)가 1858년 5월에 쓴 「오유란전서(烏有蘭傳序)」가 실려 있으며, 작품 끝에 “永嘉 春坡散人戱著, 竹泉居士 證釋. 戊午(1858)四月日, 硏經堂新刊”이라고 기록되어 ‘춘파거사’라는 작가와 간행처까지 나온다. 그래서 다른 본들보다 간행 기록이 상당히 구체적이지만, 작가가 구체적으로 누구인지, 책이 실제로 간행되었는지는 불확실하다.

한양에 동갑이며 동학(同學)인 김 · 이 두 선비가 있었다. 먼저 장원하여 평안감사가 된 김생을 이생이 동행한다. 이생을 위하여 선화당(宣化堂)에서 베푼 잔치 자리에서 이생은 기생을 업신여긴 처사 때문에 여러 사람의 빈축을 산다. 친구인 평안감사는 기생 오유란과 공모하여 이생을 주1시키게 하니, 이생은 오유란에게 빠져 이승과 저승을 혼돈하고 온갖 추태를 자행한다. 결국, 이생은 선화당 잔치 자리에서 벌거벗은 몸으로 오유란과 마주 서서 춤을 추다가 사람들 앞에서 망신당하고 만다. 이생은 곧바로 상경하여 암행어사가 되어 봉고(封庫)하고 형구를 갖추었으나, 평안감사가 옛일을 사과함으로써 그들은 우정을 되찾는다.

이 작품은 주2이나 선비의 호색과 위선을 풍자한 「배비장전」이나 『기문(奇聞)』에 있는 소화(笑話) 「기롱관장(妓弄官長)」과 모티프를 같이하고 있다. 친구인 평안감사가 기생 오유란과 공모하여 친구 앞에서 스스로 우월해 보이려 하는 이생의 성격적 결함을 풍자하고 주3을 폭로한다는 점에서 「배비장전」의 결구와 같다.

그러나 이생과 오유란의 애정 행각이 저승에서 행해지는 것으로 설정한 소화적(笑話的) 내용이 독특하며, 이생이 망신 당하는 것으로 끝나지 않고, 암행어사가 되어 김생에게 보복하려다 김생이 이를 감수함으로써 옛정을 되찾는 과정은 소화의 일반 구조와는 차이가 있다.

「오유란전」은 위선과 호색 등 인간의 약점을 풍자하면서 계층 내부의 인간관계에 내재되어 있는 대립과 갈등을 극복하고 융화를 지향하는 공동체 의식이 반영된 작품이다. 이 작품 속에 발생하는 ‘웃음’은 남성 윤리를 서사화한 성장담의 맥락 속에서 이해할 수 있다. 하지만 19세기 중후반 무기력해진 사대부 남성의 문제를 덮어버리고 욕망의 방출과 공모만 도모하고 있으며, 오유란이 이들에게 책임을 묻고 있다는 점에서 여타의 세태소설과 구분된다.

또한 「오유란전」은 전기소설의 관습을 수용하면서도 다른 소설 양식이나 예술 양식을 흡수해 복합적인 양식과 혼성 모방적 면모가 보인다. 이러한 점에서 19세기 고전소설의 변모 양상을 확인할 수 있다.