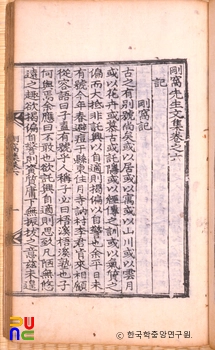

자족재유집 ()

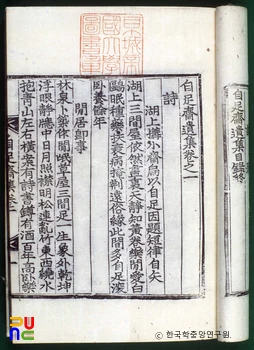

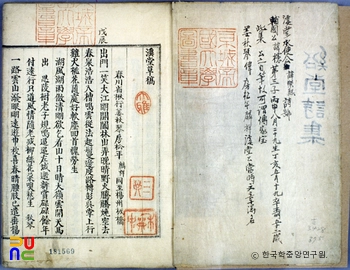

1919년 신봉석의 9대손 신용섭(申龍燮)이 편집·간행하였다. 권두에 홍승목(洪承穆)·오명근(吳明根)의 서문이 있고, 권말에 후손 신입인(申立仁)·신용섭·신형식(申亨植)·신도(申燾) 등의 발문이 있다.

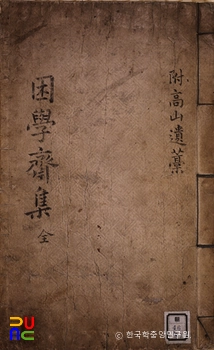

3권 1책. 목판본. 규장각 도서·장서각 도서·국립중앙도서관 등에 있다.

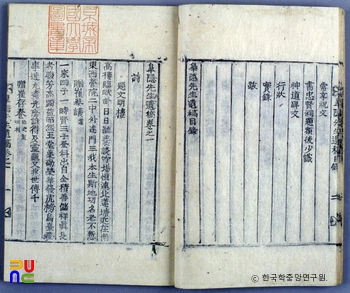

권1에 시 120수, 권2에 소(疏) 2편, 서(書)·제문 각 1편, 권3에 부록으로 행록·행장·묘갈명·서가장후(書家狀後)·자족재기(自足齋記)·서자족설후(書自足說後) 등이 수록되어 있다.

시는 유려한 운치의 실사적인 묘사시가 대부분이다. 자연을 자신의 은거생활에 결부시켜 읊은 「한거즉사(閒居卽事)」·「유거만영(幽居謾詠)」·「술회(述懷)」·「서회(書懷)」·「우음(偶吟)」, 계절을 따라 시경을 노래한 「입춘(立春)」·「동풍(東風)」·「희우(喜雨)」·「추흥(秋興)」·「중양(重陽)」·「백설(白雪)」·「제야(除夜)」, 학문과 교육을 소재로 한 「학문(學問)」·「유두일시아조(流頭日示兒曹)」·「시아배삼수(示兒輩三首)」, 선비의 기개를 보인 「상국(霜菊)」·「자경(自警)」, 병자호란으로 인하여 비분강개한 우국충정을 나타낸 「비분음이수(悲憤吟二首)」·「우탄(偶歎)」 등이 대표적인 작품이다.

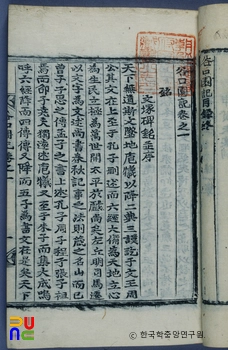

소의 「진오폐소(陳五弊疏)」는 1677년(숙종 3)에 올린 소로, 부렴(賦斂)·군역(軍役)·궁민익곤(窮民益困)·영남편고(嶺南偏苦)·용인편중(用人偏重) 등 당시의 정치 상황에서 다섯 가지 폐단을 지적하여 개혁을 단행할 것을 진달하고 있다. 「의청영남행경대동소(擬請嶺南行京大同疏)」는 당시 영남의 조세(租稅)와 부역이 다른 도에 비하여 과중함을 일일이 설명하고, 그 시정책을 촉구한 내용이다. 서의 「답용궁수조면서(答龍宮倅趙沔書)」는 용궁현감이 정치적인 자문을 구해 오자 그에 대한 자신의 견해를 피력한 내용이다.

조선 후기의 정치적·사회적인 정세를 살필 수 있는 자료이다.