차기 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

책을 읽으며 얻은 바를 그때 그때마다 기록하는 일 또는 여러 책에서 얻은 바를 집록한 기록을 가리키는 유교용어. 찰기.

내용

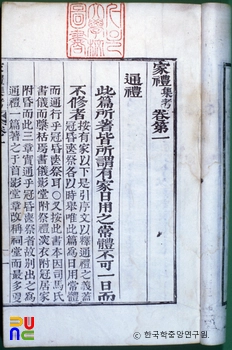

차기(箚記)의 차(箚)자는 찰(札)과 동자(同字)로서 통용된다. 찰(札)은 간찰(簡札)로서, 여기에 글을 써서 찬집(簒集)하였던 것을 찰기 즉 차기라고 하는데, 서명으로 쓰인 것은 청대(淸代)의 염약거(閻若璩)의 『잠구차기(潛邱箚記)』나 조익(趙翼)의 『이십이사차기(二十二史箚記)』, 남도진(南道振)의 『예서차기(禮書箚記)』, 이익구(李翊九)의 『독사차기(讀史箚記)』, 작자 미상의 『문견차기(聞見箚記)』 등이 있다.

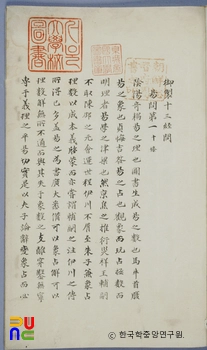

그런데 이것은 교감고증(校勘考證)으로서 송대(宋代)에는 위료옹(魏了翁)의 『고금고(古今考)』등과 같은 경우 ‘고(考)’라고 했고, 또 주희(朱熹)의 『한문고이(韓文考異)』의 경우처럼 ‘고이(考異)’라 하기도 했다.

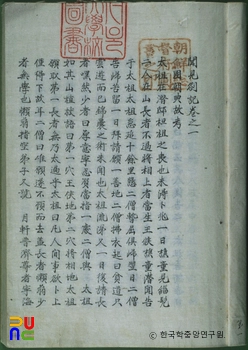

고(考)나 고이(考異) 등의 문체는 송대(宋代)에 성행(盛行)했는데 청대에 이르러 고서(古書)를 번각(飜刻)할 때 모두 차기를 지어 책 뒤에 수록하고, 또 감오(勘誤)나 고이(考異)를 덧붙였다.

차기의 형식으로 쓰인 저서에는 고염무(顧炎武)의 『일지록(日知錄)』, 전대흔(錢大昕)의 『십가재양신록(十駕齋養新錄)』, 노문초(盧文弨)의『종산찰기(鍾山札記)』·『용성찰기(龍城札記)』, 왕념손(王念孫)의 『독서잡지(讀書雜志)』, 왕인지(王引之)의 『경의술문(經義述聞)』 등이 있다.

관련 미디어

(2)

집필자