호음잡고 ()

1551년(명종 6) 저자 자신이 직접 서문을 쓰고 편집 경위를 밝혔다.

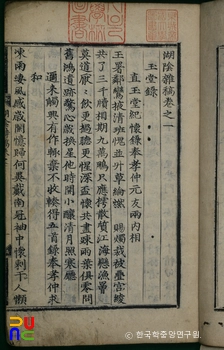

7권 7책. 목활자본. 1986년 보경문화사(保景文化社)에서 이 책을 영인하면서 권8에 교(敎) 2편, 장(狀) 3편, 의(議)·차(箚)·전(箋)·표(表) 각 1편, 서(書) 2편, 서(序) 2편, 기(記) 1편, 발(跋) 2편, 잠(箴) 1편, 제문 3편을 추가하여 편집하였다. 규장각 도서에 있다.

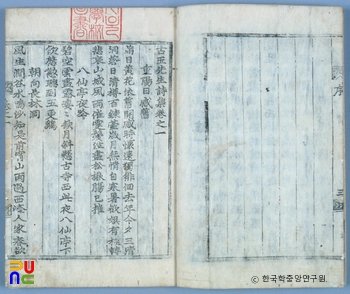

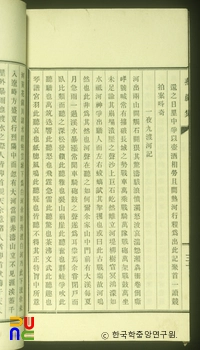

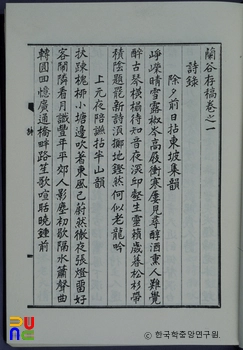

대부분이 시로, 권1은 옥당록(玉堂錄)에 53수, 근성록(覲省錄)에 77수, 의춘일록(宜春日錄)에 132수, 북상록(北上錄)에 27수, 기축잡록(己丑雜錄)에 107수, 권2는 홍양록(洪陽錄)에 114수, 성묘록(省墓錄)에 31수, 조천록(朝天錄)에 145수, 신안일록(新安日錄)에 63수, 용만일록(龍灣日錄)에 94수, 권3은 의춘잡록(宜春雜錄)에 119수, 사고록(賜告錄)에 97수, 관동일록(關東日錄)에 29수, 계묘수창록(癸卯酬唱錄)에 37수, 갑진조천록(甲辰朝天錄)에 7수, 빈접일록(儐接日錄)에 57수, 권4는 추관록(秋官錄)에 37수, 호서봉사록(湖西奉使錄)에 2수, 추부일록(樞府日錄)에 67수, 돈녕일록(敦寧日錄)에 28수, 남궁일록(南宮日錄)에 154수, 응제록(應製錄)에 34수, 권5는 잡고(雜稿)에 155수, 잡기일록(雜記日錄)에 306수, 권6은 습유록(拾遺錄)에 172수, 황화사고(皇華私稿)에 217수가 실려 있고, 권7에는 비갈묘지명(碑碣墓誌銘) 38편 등이 수록되어 있다.

저자 자신이 편집해서 비교적 정제된 면모를 보이고 있다. 문집의 대부분이 시로, 호소지(湖穌芝: 정사룡, 노수신(盧守愼), 황정욱(黃廷彧)을 이름)의 1인으로 불리던 저자의 시인으로서의 위치를 잘 알려 준다. 시는 문집의 체재에서 볼 수 있는 바와 같이, 생애의 한 부분에서 일정 기간의 시를 엮어 모아 각 편을 만들었는데, 전아(典雅)하며 칠언율시가 뛰어나다. 특히, 「전당만망시(錢塘晩望詩)」는 여러 사람의 입에 오르내렸으며, 그밖에 「연산송려시(連山送旅詩)」·「영도화마도(詠桃花馬圖)」·「후대야좌시(後臺夜坐詩)」·「황산전장(荒山戰場)」·「영옥적시(詠玉笛詩)」 등의 시가 유명하다.

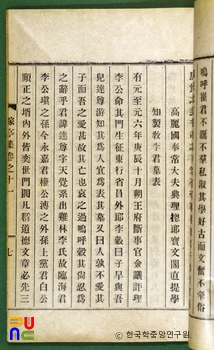

문은 권7에 보이는 비갈묘지명 38편이 전부인데, 저자의 일생을 매우 간략하게 기록한 것이 주목된다. 저자가 다른 산문은 제외하고 묘문만 남겨 놓은 의도는 정확히 알 수 없다. 다만 다른 글은 그때그때의 필요에 따라 지어진 것인 데 반해, 묘문은 후대에 고인의 행적을 알린다는 전후(傳後)의 성격이 뚜렷한 글이기 때문이 아닌가 짐작된다.