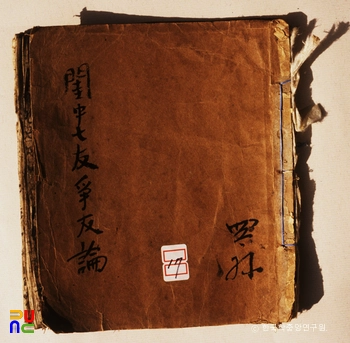

훈가사 ()

국한문 혼용 필사본. ‘훈가이담(訓家俚談)’이라고도 한다. 작자는 경상북도 예천 사람인데 몰락한 양반의 후예로 시골 작청(作廳)의 일개 무속(武屬)인 첨정(僉正)이었다. 그러나 동료 · 후배들에게 문무겸전(文武兼全)이라는 말을 들을 만큼 글도 좋아하였고, 근면하고 곧고 인후한 성품이었다. 그가 만년에 가난으로 인하여 예천을 떴을 때 동네사람들이 연명으로 소지(所志)를 올려 향청(鄕廳)에서 전령을 보내 다시 되돌아오게 하였으며, 각 촌 무인들이 돈을 거두어 6칸 초옥을 장만하여 주었을 정도였다고 한다.

형식은 4음보 1행을 기준으로 모두 355행이다. 내용은 자손들에 대한 훈계의 글로 삼강오륜의 인류의 도, 바르고 착하게 사는 처신의 도 및 농업에 힘써 가계를 윤택하게 하는 근면의 도 등으로 되어 있다.

구체적인 조목은 다음과 같다.

조손(祖孫)(25행) · 부자(父子)(49행) · 신민(臣民)(26행) · 부부(夫婦)(32행) · 형제(兄弟)(35행) · 붕우(朋友)(30행) · 순천성무화목(順天性務和睦)(14행) · 정기심결기행(正其心潔其行)(23행) · 수천명수기분(守天命隨其分)(13행) · 인인과신오신(忍人過愼吾身)(16행) · 물해인구환란(勿害人救患亂)(18행) · 근시서윤기신(勤詩書潤其身)(26행) · 조기심태기한(操其心兌飢寒)(18행) · 무농상윤기옥(務農桑潤其屋)(24행) · 자탄(自嘆)(6행) 등의 15조목으로 구성되어 있으며, 「자탄(自嘆)」이라는 조목의 후기를 겸하고 있다.

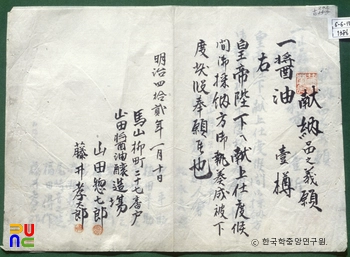

이 가사 뒤에는 군수 · 현감, 기타 고을 유지들의 후기를 실었는데, 그 첫머리에 홍대용(洪大容)이 당시 영천군수로서 쓴 후기가 있어 이 작품의 연대측정의 이정표가 된다. 그 후기의 내용 중, 당시 이 「훈가사」가 “읍인(邑人)들 사이에 낭송되는 것이 끊이지 아니하였다.”라는 것이 있다.

이 작품은 그 제목에서 나타나듯이 내용이 처음부터 끝까지 수신교과서같이 훈계 일변도의 가사이므로 문학적 가치는 별로 인정할 수 없다. 그러나 무인으로서 많은 가사를 남긴 박인로는 임진왜란 때 의병 출신이었지만 배이탁은 시골 관청의 하급 무인으로서 가사를 지었다는 데 또 다른 의미가 있다.

본인 자신이 「훈가사」라 하지 않고 「훈가이담」이라 낮추었지만, 홍대용과 같은 석학을 비롯하여 당시의 양반들이 다투어 후기를 썼고, 그의 유임을 청원하는 55명의 소지에 「훈가사」의 작자라고 크게 내세웠다.

그 밖에 「훈가사」의 국문학사적인 또 하나의 의미는 그 시대성으로 ‘내방가사’ 연대의 상한선이 정조대를 소급하지 못한다는 기존의 학설을 뒷받침해준다는 사실로 조선시대 ‘남성가사’에서 ‘여성가사’가 파생되는 과정의 시점이라 할 수 있다.