3·1운동 ()

3·1운동은 1919년 3월 1일을 기해 일어난 거족적인 독립만세운동이다. 전국적인 범위에서 각계각층을 망라하여 전개된 3·1운동은 세계의 이목을 집중시켜 한국민에 대한 인식을 새롭게 하였고, 중국 상하이에서의 대한민국임시정부 수립으로 이어졌다. 이민족에 대한 끈질기고 강렬한 독립투쟁정신을 고취하였을 뿐 아니라, 일제의 무단통치방법을 이른바 문화통치로 바꾸게 하였다. 나아가 민족의식과 민족정신에 새로운 자각과 힘을 주어 교육의 진흥, 신문예운동·산업운동이 활성화하고 민족 자립의 기초를 다지게 하는 계기를 만들기도 하였다.

1910년 한국이 일제에 의해 강제로 병탄된 뒤 한국의 의병 · 열사들은 일본의 부당한 침략에 항거하여 전국 각지에서 독립운동에 나섰다. 조선총독부는 강력한 무단통치를 감행하여 가혹한 탄압을 자행하는 한편, 민족 고유문화 말살, 경제적 지배의 철저화로 한국 민족의 정당한 민족적 저항의 기반을 없애고자 하였다.

이에따라 한국의 독립운동 지도자들은 중국 · 만주 · 노령 · 미주 등 해외로 망명하여 독립운동을 전개하거나, 비밀결사를 조직하여 지하로 숨어 기회를 기다리게 되었다. 이러한 와중에 미국 대통령 윌슨(Wilson, T. W.)의 민족자결주의 원칙이 발표되었다.

민족자결주의는 제1차 세계대전의 전후처리 원칙 14개 조항의 일부로 1918년 1월 제기되었다. 윌슨이 구상했던 민족자결주의 원칙은 연합국과 대결했던 독일 · 오스트리아 · 터키 등의 동맹국 식민지에만 적용하려던 것이었다.

그러나 이 원칙은 모든 피압박 민족에게 하나의 복음으로 받아들여져 각각이 자국에게 유리한 방향으로 이 원칙을 해석하여 독립을 요구하게 되었다. 한국의 민족지도자들도 윌슨의 민족자결주의 발표가 있자, 이에 의거해 한국 민족의 독립을 호소하고자 노력하였다.

윌슨의 민족자결주의에 가장 민감한 반응을 보인 것은 재미교포들이었다. 그들은 재미한인대표자회의를 소집하였다. 그 곳에서 이승만(李承晩) · 민찬호(閔瓚鎬) · 정한경(鄭翰景) 등을 한인대표로 선출하여, 민족자결주의의 본질적 이념에 따른 한국 민족의 자결권을 주장하였다.

그 방법으로 파리강화회의에 한인대표를 보내 한국의 독립을 호소하려고 하였다. 그러나 이러한 시도는 미국 정부가 여권을 내주지 않아 실패하였다. 이 소식은 도쿄[東京]에서 발간되는 『저팬 애드버타이저(Japan Advertiser)』와 『아사히신문[朝日新聞]』에 보도되었고, 재일본 조선유학생 학우회는 큰 자극을 받았다.

중국으로 망명한 독립운동가들은 상하이[上海]에서 발간되는 영자신문에 보도된 파리강화회의의 개최와 민족자결론을 접했다. 이에 신한청년단(新韓靑年團)에서는 김규식(金奎植)을 한민족 대표로 파리로, 장덕수(張德秀)를 일본으로, 여운형(呂運亨)을 시베리아로 각각 파견하였다.

한편 김철(金澈) · 선우혁(鮮于赫) 등은 국내로 파견하여, 종교계 및 각 사회지도층과 접촉하게 하여 거족적인 민족독립운동을 계획하였다. 한편으로는 미국 대통령 특사로 상하이에 온 크레인(Crane, C. R.)에게 한국 독립에 관한 요망서를 파리강화회의와 미국 대통령에게 전달해 줄 것을 부탁하였다.

이와 같은 국외의 사정과는 달리 국내에서는 윌슨의 민족자결주의 사상이 일제의 고의적인 은폐로 즉시 알려지지 못했다. 그러나 도쿄유학생의 귀국, 재미 · 재중 동포의 활동 등을 통해 차차 알려지면서 국내에서도 독립운동의 분위기가 조성되었다.

이러한 분위기에 불을 당긴 것은 일본 도쿄에서 거행된 2 · 8독립선언이었다. 당시 일본 도쿄에는 한인유학생들 간에 조선기독교청년회 · 조선유학생학우회 · 조선학회 · 조선여자친목회 등의 애국단체가 있었다. 이 단체들은 겉으로는 친목과 학술연구를 표방하면서도 속으로는 애국사상 고취를 위해 노력하였다.

그 가운데 조선유학생학우회는 1912년 10월 27일 조직되었다. 도쿄에 재류하는 유학생을 회원으로 하는 항일독립사상이 충일한 단체로 정기총회 외에도 수시로 웅변회 · 토론회 등을 개최하고, 『학지광(學之光)』이라는 잡지를 발간하여 항일사상을 고취하였다.

그러던 중 『저팬 애드버타이저』에 재미동포의 활동과 상황이 보도되자, 비밀리에 한국의 독립문제를 토의하였다. 1919년 1월 6일 조선기독교청년회관에서 웅변대회를 개최하여, 민족자결주의 원칙에 따라 한국의 독립을 일본 내각과 각국의 대사관 및 공사관에 청원할 것을 결의하였다.

이와 함께 실행위원으로 최팔용(崔八鏞) · 송계백(宋繼白) · 전영택(田榮澤) · 서춘(徐椿) · 김도연(金度演) · 백관수(白寬洙) · 윤창석(尹昌錫) · 이종근(李琮根) · 김상덕(金尙德) · 최근우(崔謹愚) 등 10명을 선출하였다.

이후 전영택이 병으로 사임하고, 대신 이광수(李光洙) · 김철수(金喆壽)가 추가로 선출되어 실행위원은 총 11명이 되었다. 이들은 비밀회합을 거듭해 조선청년독립단을 조직하고, 민족대회소집청원서 및 독립선언서와 결의문을 작성하였다.

한편, 조선청년독립단은 송계백과 최근우를 국내에 밀파해 최린(崔麟) · 송진우(宋鎭禹) · 최남선(崔南善) · 현상윤(玄相允) 등과 접촉하게 하여 국내에서도 독립운동을 일으킬 것을 청하였다. 동시에, 독립선언서 등 서류 인쇄에 필요한 활자와 운동자금을 마련하여 오도록 하였다.

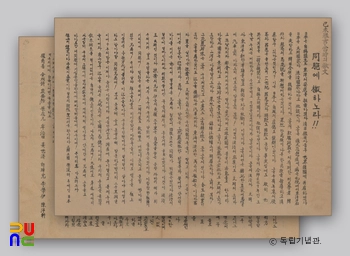

마침내 1919년 2월 8일 오전 10시, 한국 독립의 필연성과 정당성을 천명한 독립선언서 등을 각국 대사 · 공사, 일본정부 요인, 귀족원 · 중의원 양원의원, 조선총독, 신문사, 잡지사와 여러 학자들에게 우송하였다.

이 날 오후 2시, 조선기독교청년회관에서 백관수가 조선청년독립단의 이름으로 11명의 대표가 서명한 독립선언서를 낭독하고 김도연이 결의문을 낭독하자, 장내는 독립만세 소리와 환호성으로 가득하였다. 독립선언식이 끝날 무렵, 동경 경시청에서 급파된 경찰대가 대회장을 포위하고 장내에 진입하여 유학생들과 충돌, 일대 수라장이 되었다.

이 때 이광수를 제외한 10명의 대표는 일본 경찰에 잡혔다. 이에 유학생들은 전원이 귀국할 것을 결의하고 국내에 돌아와, 3월 1일에 일어난 거족적인 독립만세운동에 합류하게 되었다.

조선청년독립단의 2 · 8독립선언은 한국의 청년학도들이 일본의 수도인 도쿄에서 만세를 외치고 독립을 선언했다는 의의 뿐만 아니라, 국내 3 · 1운동의 선도적 역할을 하였다는 데에도 큰 의의가 있었다.

민족자결주의 발표 이래 국내에서도 독립운동의 분위기가 고조되어가던 때, 고종황제가 갑자기 붕어(崩御)하였다. 덕수궁에서 기거하던 고종황제는 당시 68세로 건강한 편이었다.

그런데 갑작스런 중병으로 붕어했다는 발표가 있자, 국민들은 의문을 품게 되었다. 이때 마침 일제가 독살했다는 말이 퍼져 온 국민들은 망국의 설움과 일제에 대한 적개심으로 크게 동요하게 되었다.

1910년 국권 상실 이래 기회만을 찾고 있던 일부 민족지도자들은, 윌슨의 민족자결주의 원칙 발표, 재일 유학생의 2 · 8독립선언, 고종황제의 붕어 등이 한데 겹쳐 민족적 항일의식이 고조되자, 이때가 한국 민족의 독립을 꾀할 가장 좋은 기회라고 판단하고, 거족적인 3 · 1독립만세운동을 본격적으로 계획하였다.

처음에는 비교적 활동이 자유로웠던 종교단체와 교육기관에서 각각 독립만세운동의 추진계획을 세웠지만, 나중에는 거족적이고 일원화된 독립만세운동을 위해 서로 통합하게 되었다.

천도교측에서는 중진인 권동진(權東鎭)과 오세창(吳世昌)이 1918년 12월경부터 자주 만나 민족의 장래와 세계 정세를 논의하던 중, 독립운동을 일으킬 가장 좋은 기회라고 생각하여 동지를 규합하기로 하였다. 먼저 최린에게 이 사실을 말하였다.

최린은 이미 2 · 8독립선언 계획 당시 국내에 밀파된 송계백으로부터 일본 내의 소식을 듣고 독립운동을 일으켜야겠다고 생각하고 있었으므로 즉시 합류하였다. 이들 3인은 천도교의 지도자 손병희(孫秉熙)를 방문하였다.

이로써 천도교측의 주도체가 형성되어 구체적인 추진 계획을 세우게 되었다. 그들은 먼저 독립운동의 3대 원칙으로, 독립운동을 대중화할 것, 일원화할 것, 비폭력적으로 할 것 등을 결정하였다.

실천방법으로 독립선언서를 발표하여 국민 여론을 환기시키고, 일본 정부와 귀족원 · 중의원 양원 및 조선총독에게 국권반환요구서를 보내며, 미국 대통령과 파리강화회의에 독립청원서를 제출해 국제여론으로 일본에 압력을 가해 독립을 성취하기로 합의하였다.

그들은 이와 같은 운동을 천도교 단독으로 하는 것은 불가하고, 기독교 · 불교 · 유림 등 각 교단을 총망라하기로 하였다. 동시에, 대한제국시대의 유지들을 민족대표로 추대할 것에 합의하였다. 그리고 서명할 인물을 분담해 교섭하기로 하였다.

이에 송진우 · 최남선 등은 박영효(朴泳孝) · 한규설(韓圭卨) 등 한말의 인사들과 협의했으나 성과를 얻지 못했다. 이에 실질적으로 독립운동을 추진해 오던 천도교측 추진체는 실망하여 한때 포기를 고려하기도 하였다.

그러나 고종황제의 갑작스런 붕어로 배일감정이 절정에 달해 있는 때를 이용하는 것이 효과적이라는 판단으로 다시 종교단체와의 교섭문제를 토의하였다.

이 때 최남선은 기독교측에서도 독립운동계획이 있는 것을 알았다. 이에 기독교측의 대표자격인 평안북도 정주의 이승훈(李昇薰)에게 연락하여 서울로 오게 하여 기독교측과의 교섭이 시작되었다. 이승훈은 2월 12일경 김성수(金性洙)의 별장에서 송진우 · 신익희(申翼熙)에게 이와 같은 계획을 듣고 독립운동에 합류하기로 하였다.

그리고는 곧바로 이승훈은 정주로 내려가 기독교측 동지를 규합하였다. 불교측과의 교섭은 최린이 담당하였다. 그는 1월 하순경 친분이 있는 승려 한용운(韓龍雲)과 독립운동에 관해 협의하여 응낙을 받았다. 이로써 불교측과의 연합이 이루어지게 되었다.

그 뒤 한용운은 해인사의 주지 백용성(白龍城)을 동참하게 하는 한편, 유림 측의 참가를 교섭하기 위해 거창 곽종석(郭鍾錫)을 교섭하였으나 실패하였다.

서울에서 선천(宣川)으로 내려온 이승훈은 양전백(梁甸伯) · 유여대(劉如大) · 김병조(金秉祚) · 이명룡(李明龍)과 회합하고 천도교측과의 합동계획을 찬성을 얻었다. 그리고 평양으로 가서 길선주(吉善宙)와 신홍식(申洪植)을 만나 역시 찬동을 얻었다.

그 뒤 2월 17일 경 다시 상경하여 송진우를 만났으나 태도가 확실하지 못한 데 의혹을 품고 고민하던 중, 박희도(朴熙道)를 만나 운동계획을 말하고 찬동을 권유하였다. 그러나 그는 기독교청년학생단을 조직해 운동을 벌이기로 결정했다면서 거절하였다.

2월 21일, 최남선 · 이승훈 · 최린이 모인 자리에서 이승훈은 기독교 단독의 계획을 주장하였고, 최남선과 최린은 독립운동의 통일을 위해 합동해야 한다고 주장하였다.

그날 밤 이승훈은 세브란스병원 안 이갑성(李甲成)의 숙소에서 박희도 등 10여 명의 기독교지도자들과 회합하여 천도교측과의 합동을 역설하였고, 이 때 찬동을 얻어냄으로써 천도교측과의 합류가 이루어졌다.

한편, 1월 23일 경 중앙기독교청년회 간사 박희도는 김원벽(金元璧)과 만났다. 그리고 서울 각급 학교의 졸업생과 재학생의 주요 인물들을 대관원(大觀園)에서 만나 독립운동에 관하여 토론하는 자리에서 그들도 독립선언서를 발표하기로 합의하였다.

그리하여 김원벽은 연희전문학교 학생 이병주(李秉周)에게 알리고, 다시 회원 40명에게 알려 찬성을 얻었다. 대관원에 모였던 학생 대표들은 각기 자기의 학교와 중등학교 학생들을 규합하여 협조하기로 하였다. 이로써 3 · 1운동의 중앙지도체는 일원화되었고, 추진 계획은 급속히 진전되었다.

천도교 · 기독교 · 학생층의 개별적인 독립운동 추진 계획이 통합, 단일화되고, 불교측도 가담하자 독립선언서에 서명할 민족대표의 인선이 시작되었다.

천도교 측에서는 2월 25∼27일에 걸쳐 서울에 사는 사람, 또는 지방 간부로서 당시 천도교 기도회의 종료보고와 국장에 참배하기 위해 서울에 와 있던 이종일(李鍾一) · 권병덕(權秉悳) · 양한묵(梁漢默) · 김완규(金完圭) · 홍기조(洪基兆) · 홍병기(洪秉箕) · 나용환(羅龍煥) · 박준승(朴準承) · 나인협(羅仁協) · 임예환(林禮煥) · 이종훈(李鍾勳) 등 11명과 손병희 · 권동진 · 오세창 · 최린이 서명, 날인하여 15인이 되었다.

기독교 측에서는 이승훈 · 양전백 · 오화영 · 박희도 · 최성모(崔聖模) · 이필주(李弼柱) · 김병조 · 김창준(金昌俊) · 유여대 · 이명룡 · 박동완(朴東完) · 정춘수(鄭春洙) · 신석구(申錫九) · 이갑성 · 길선주 · 신홍식 등 16명이 서명하였다.

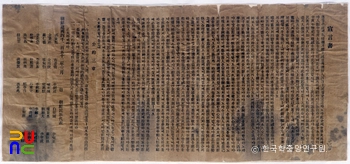

이에 불교 측의 한용운 · 백용성이 가담하여 민족대표는 모두 33인으로 결정되었다. 독립선언서는 최남선이 기초하여 천도교에서 경영하는 보성사(普成社) 인쇄소 사장 이종일에게 전달되었다. 그는 공장감독 김홍규(金弘奎)와 함께 2월 27일 오후 6시부터 10시까지 비밀리에 독립선언서 2만 1,000매를 인쇄하였다.

인쇄가 완료된 독립선언서는 경운동 이종일의 집으로 운반되어 28일 아침부터 전국 각지로 전달되었다. 거사일은 고종황제의 주1이 3월 3일로 결정되자 많은 지방 사람들이 서울에 모일 것을 예측하여 3월 3일로 내정하였다.

그러나 인산일을 택하는 것은 전 황제에 대한 불경이라는 천도교 측의 의견과 2일은 일요일이므로 안식일이라 피하자는 기독교 측의 의견으로, 결국 3월 1일로 결정되었다.

그리하여 독립선언서에 서명한 민족대표 중 서울에 있던 20여 명은 2월 28일 밤 재동 손병희의 집에서 최종 회합을 가지고 거사 계획에 대한 마지막 검토를 하였다. 이러한 움직임은 조선총독부의 헌병 · 경찰의 정보망도 사전에 탐지하지 못할 정도로 비밀리에 진행되었다.

3월 1일 정오경부터 민족대표 33인 중 29인(길선주 · 김병조 · 유여대 · 정춘수 등 4인은 지방에 있었으므로 불참)은 서울 인사동 태화관(泰華館)에 모여 독립선언 시각인 오후 2시가 되기를 기다렸다.

한편 최린은 태화관 주인 안순환(安淳煥)에게 조선총독부에 전화를 걸어 민족대표 일동이 여기에서 독립선언식을 거행하고 나서 축배를 들고 있다고 통고하게 하였다.

이 통고를 받은 일본경찰대 80여 명이 즉각 달려와 태화관을 포위하였다. 이때 민족대표들은 독립을 선언하는 한용운의 간단한 식사를 들은 후, 그의 선창으로 대한독립만세를 제창한 뒤 의연하게 일본 경찰에게 연행되었다.

도쿄에 밀파된 임규(林圭) · 안세환(安世煥) 등은 뒤에 일본 정부와 의회에 독립선언서 등을 우송하였다. 상하이에 밀파된 김지환(金智煥)은 윌슨과 파리강화회의의 각 대표에게 독립선언서와 청원서를 송신하였다.

이 무렵 탑골공원[이칭별칭: 탑동공원(塔洞公圓)]에는 서울의 중등학교 이상의 남녀학생 4,000∼5,000명이 몰려와서 엄숙한 독립선언식을 기다리고 있었다. 이들은 강기덕(康基德) · 김원벽 등의 연락을 받고서 오전 수업을 마치자 곧 학교별로 달려온 것이었다.

오후 2시가 되자 신원이 밝혀지지 않은 한 청년이 단상으로 올라가 독립선언서를 낭독하였다. 독립선언서의 낭독이 거의 끝날 무렵에 학생들은 모자를 하늘로 날리며 ‘대한독립 만세’를 외쳤다. 그리고 종로 쪽으로 뛰쳐나와 시위행진에 들어갔다.

본래 독립선언식은 탑골공원에서 열리기로 되어 있었으나 학생들의 희생을 고려하여 민족대표는 태화관에 모였던 것이며, 탑골공원의 학생들은 나타나지 않는 민족대표를 기다리다가 한 청년이 자진하여 등단, 독립선언서를 낭독하였던 것이었다.

이들이 선언을 끝내고 탑골공원을 나설 때는 수만의 군중이 호응, 함께 시위 행진을 전개하였다. 시위 대열이 대한문(大漢門) 앞에 이르렀을 때는 온 서울 시내가 흥분된 군중과 만세소리로 들끓었다. 시위행렬은 대한문 앞에 이르러 고종황제의 빈전(殯殿)을 향해 삼례(三禮)를 올렸다.

그리고 대열을 나누어 한 대열은 정동의 미국영사관쪽으로 향하고, 다른 한 대열은 남대문을 지나 왜성대(倭城臺)의 총독부로 향하였다.

이 만세시위행진은 각 동(洞)으로 퍼져 되풀이되었으며, 해질 무렵부터는 교외로 번져나갔으나 시위군중은 공약 3장에서 밝힌 대로 질서를 유지했기 때문에, 단 한 건의 폭력사건도 발생하지 않았다. 그러나 일본 군대와 기마 경찰의 무력저지로 인해 평화적 시위를 하던 군중들은 강제 해산되고 주모자 130여 명이 체포, 구금되었다.

3월 1일에 독립만세운동을 벌인 곳은 비단 서울만은 아니다. 평양 · 진남포 · 안주 · 의주 · 선천 · 원산 등 이북지방에서도 비슷한 형태의 독립선언식과 만세시위운동이 전개되었다. 이들 도시가 서울과 같은 날에 만세운동을 일으키게 된 것은 경의선과 경원선의 철도 연변에 위치하고 있어서 연락이 쉬웠기 때문이다.

또 3 · 1운동을 추진했던 민족대표 중 기독교측 대표들이 대부분 이 지방 출신이기 때문이었다. 이렇게 하여 3월 1일에 점화된 독립만세운동의 불길은 날이 갈수록 전국 각지로 번져갔다. 서울 · 평안남도 · 평안북도 · 함경남도의 시위에 이어 2일에 경기도의 개성, 3일에 충청남도의 예산 등에서 치열하게 전개되었다.

그 밖에 전라북도는 4일 옥구 시위로, 경상북도는 8일 대구 시위로, 전라남도는 10일 광주 시위로, 강원도는 10일 철원 시위로, 함경북도는 10일 성진 및 임명 시위로, 경상남도는 11일 부산진 시위로 각각 도내 각지로 번져갔다. 3월 19일 괴산 시위로 충청북도에 점화됨으로써 전국 13도가 골고루 3 · 1운동의 대열에 나서게 되었다.

3월 21일에는 제주와 조천리(朝天里) 시위로 바다를 격한 제주도에까지 파급되어, 한국 역사상 최대의 민족운동으로 발전하였다.

이와 같이 3 · 1운동이 전국적으로 파급된 것은 천도교나 기독교의 조직을 통한 경우, 또 인산 배관(拜觀)차 상경했던 지방인이나 학생이 귀향하여 계획한 경우, 인근 지역의 운동에서 영향을 받아 계획한 경우 등 여러 가지 경로에 의한 것이었다.

지방운동으로 규모가 컸던 만세 시위는 거사계획의 누설 방지와 인원 동원이 쉬운 장날과 거의 일치한다. 이 만세 시위는 한 곳에서 한 번으로 그친 것이 아니라 서울의 13차, 해주읍 8차 계속해서 일어나 면사무소 소재지 정도의 취락에서 3, 4차씩 일어난 곳도 다수에 달하였다.

각 지역별 만세운동의 주체는 각계각층을 망라하였다. 천도교측의 주동지역은 북부의 6개도였지만, 남부지방에서는 거의 없었다. 이는 삼남지방에서의 갑오농민전쟁 이후 계속되는 탄압으로 말미암아 교세가 궤멸 또는 북상(北上)한 데 있는 것으로 보인다.

그리고 기독교측의 주동 지역도 주로 북부 지방으로 치우치는 편이었고, 충청도 지역에서는 거의 보이지 않는다. 각급 학교 학생이 단독으로 만세운동을 전개하기도 했고, 또 서당 생도가 주동한 곳도 10여 개소나 된다. 각 지방의 만세운동에는 농민이 가담하지 않은 곳이 거의 없었다.

그리고 도시의 상인은 연합하여 철시를 단행하였다. 노동자 · 승려 · 관리는 물론, 어린이 · 거지 · 기생이 주동한 곳도 있었다. 이와 같은 민족적 궐기의 규모를 확실히 알 길은 없으나 운동횟수는 2,000회 이상, 참가 인원은 200만 명이 넘는 것으로 추산되고 있다.

그러나 일제 측 자료에 의하면 3 · 1운동의 규모와 상황은 〈표 1〉 · 〈표 2〉와 같다. 서울에 이어 경기도에서 만세운동에 가장 먼저 호응한 곳은 개성이었다. 개성에서의 만세운동은 호수돈여학교 학생의 시위에서 비롯되었다. 희생자가 가장 많이 발생한 곳은 29명이 총칼에 죽거나 불에 타죽은 수원 제암리이었다.

| 도별 | 참가군 | 참가 인원 | 운동 기간 |

|---|---|---|---|

| 경기도 | 22 | 약 47만 | 3. 1∼4.23. |

| 강원도 | 20 | 약 2만 5천 | 3. 2∼4.21. |

| 충청북도 | 9 | 약 2만 8천 | 3.19∼4.19. |

| 충청남도 | 13 | 약 5만 | 3. 3∼4.12. |

| 전라북도 | 14 | 약 1만 | 3. 3∼4.18. |

| 전라남도 | 18 | 수 만 | 3. 3∼4.18. |

| 경상북도 | 20 | 약 2만 6천 | 3. 8∼4.28. |

| 경상남도 | 21 | 약 10만 | 3. 3∼4.29. |

| 황해도 | 17 | 약 7만 | 3. 1∼4.22. |

| 평안남도 | 15 | 약 6만 | 3. 1∼4.16. |

| 평안북도 | 18 | 약 15만 | 3. 1∼4.11. |

| 함경남도 | 15 | 약 2만 5천 | 3. 1∼4. 8. |

| 함경북도 | 10 | 약 2만 | 3.10∼4.19. |

| 계 | 212 | 약 110만 | 3. 1∼4.29. |

| 〈표 1〉 운동 규모 (1919) | |||

| 도별 | 시위 횟수 | 단순 시위 | 시위 충돌 | 일본 관헌 사상 | 경찰헌병 관서 습격 | 일반 관서 습격 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 경기도 | 288 | 180 | 108 | 24 | 29 | 51 |

| 강원도 | 74 | 53 | 21 | 7 | 8 | 9 |

| 충청북도 | 56 | 28 | 28 | 20 | 18 | 8 |

| 충청남도 | 75 | 35 | 40 | 8 | 5 | 5 |

| 전라북도 | 39 | 32 | 7 | - | 3 | 5 |

| 전라남도 | 44 | 40 | 4 | - | 1 | - |

| 경상북도 | 62 | 36 | 26 | 13 | 12 | 6 |

| 경상남도 | 121 | 82 | 39 | 18 | 22 | 16 |

| 황해도 | 137 | 84 | 53 | 30 | 19 | 8 |

| 평안남도 | 85 | 59 | 26 | 14 | 15 | 1 |

| 평안북도 | 114 | 56 | 48 | 18 | 11 | 10 |

| 함경남도 | 75 | 57 | 18 | 9 | 12 | 1 |

| 함경북도 | 44 | 36 | 8 | 5 | 4 | - |

| 계 | 1,214 | 778 | 426 | 166 | 159 | 120 |

| 〈표 2〉 운동 상황 (1919.3.1∼4.30.) | ||||||

강원도에서의 첫 시위는 철원에서 발생하였다. 이 지방 만세운동의 특성은 대체로 교통이 편리한 지역에서는 기독교도가, 그리고 산간에서는 천도교도가 주동세력이었다는 것이다. 각 군의 만세운동 중 가장 치열한 투쟁을 벌인 곳은 양양이었다.

충청북도의 경우는 기독교측에서 만세운동을 일으킨 흔적은 없다. 간혹 천도교도가 주동한 곳과 양반 · 서당 생도가 주동한 곳도 있으나, 대부분 운동은 농민에 의해 전개되었다. 이 도의 특성은 통계에 나타난 것처럼 일제의 관서를 습격, 파괴하는 과격한 행동이 많았다.

이와는 달리 밤에는 산 위에서 봉화(烽火)를 올리고 독립만세를 부르는 봉화만세운동이 많았다. 충청남도의 만세운동은 충청북도의 경우와 비슷해서 격렬하였다. 만세운동의 주체세력도 기독교도와 천도교도가 만세운동을 주도한 몇 곳을 빼고는 거의 농민이 중심이었다.

전라북도의 경우 만세운동의 주체는 기독교도 · 천도교도, 각급 학교와 서당생도, 농민 등 각계각층이었으나 그 규모나 운동상황은 미미하였다. 이는 이 지방이 동학농민봉기 이래 항일투쟁으로 인한 희생이 컸기 때문으로 보인다.

전라남도의 만세운동은 전라북도와 같은 시기에 발생하였다. 광주나 목포에서 기독교도가 주동한 것을 제외하면 대부분 학생 · 서당 생도가 주동이 되었다. 그런데 학생 대부분이 보통학교 학생이었다는 점이 색다르다.

경상북도의 만세운동주체는 기독교도 · 천도교도, 각급 학교 학생 및 농민이었으며 간혹 양반이 주동한 지역도 있었다. 이 도에서의 운동의 양상은 충청도에서와 같이 산에 올라가 봉화만세운동을 하는 소극적인 운동은 볼 수 없고, 어느 곳에서나 직접 시위운동을 전개했다는 점이 특징이라 할 수 있다.

경상남도 만세운동의 주체세력은 다른 도와 비슷하다. 색다른 점으로는 3월 14일 통영읍에서 군고원(郡雇員) · 면서기 · 산림기수 등 지방 관리가 만세운동을 계획하다 발각되어 검거된 것, 3월 31일의 합천 해인사와 4월 4일 밀양군 대룡동시위에 승려가 참여하였다는 것 등을 들 수 있다.

황해도에서는 시작부터 끝날 때까지 거의 빠짐없이 날마다 일어났으며, 만세운동의 주체세력도 각계각층을 망라하고 있다. 다른 도에 비해 기독교도의 활동이 두드러진 것, 기독교도와 천도교도와의 연합시위운동이 자주 전개된 것이 특이한 점이다.

또, 이곳에서는 보통학교 학생의 활동이 미미한 편인데, 이것은 이 지역 만세운동이 성인화한 것이라고 볼 수 있다. 평안남도의 경우는 황해도처럼 끊임없이 계속된 것이 아니라 두 단계로 구분된다.

만세운동의 주동체는 다른 도와 비슷하다. 교통이 편리한 곳에서는 기독교도가, 산간 지방에서는 천도교도가 활약하였다. 농민이나 학생이 주동한 곳은 별로 눈에 뜨이지 않는다.

평안북도도 평안남도와 마찬가지로 두 단계에 걸쳐 전국에서 가장 격렬한 만세운동이 전개되었다. 만세운동의 주동세력은 다른 도와 마찬가지이나 천도교측이 기독교측보다 우세한 것 같다. 또, 만주지역에서 활동하던 독립운동자의 상당수가 가담한 흔적이 보인다. 그 때문에 다른 도보다 과격한 운동이 많았다.

함경남도의 만세운동은 기간이 대개 3월 전반기에 치우치고 있다는 점이 중남부와 다르다. 그러나 짧은 기간에 끝났으면서도 연속적으로 전개되었고, 천도교와 기독교가 완전히 분리되어 운동을 일으켰다는 점이 색다르다.

함경북도는 북부 5도 가운데 가장 늦게 만세운동이 시작되었다. 그것은 동북면에 치우쳐 교통이 불편했고, 더욱이 소련 · 만주 접경지대라 일제의 경비가 삼엄해서 만세운동의 규모가 크거나 과격할 수 없었기 때문이다. 그리하여 일부 지방에서 봉화만세운동이나 종과 큰 북을 치면서 시위하는 소극적인 운동으로 전개되었다.

이와 같은 국내에서의 3 · 1운동의 거센 물결은 국외에 거주하던 한국 민족에게 파급되었다. 서간도와 북간도를 비롯한 만주 지역에서의 독립만세운동은 룽징[龍井]과 훈춘[琿春] 등 동삼성(東三省) 지방을 중심으로 일어났다.

국내 3 · 1운동에 호응해서 전개된 이 지역의 만세운동은 교포들이 사는 곳에 고루 파급되었다. 북간도 지방의 만세운동은 이 지방의 중심지이며 한국인이 비교적 많이 거주하는 룽징에서 3월 13일 처음 일어났다.

이 날 정오 1만여 명의 교포들은 독립축하회를 열고, 만세운동을 전개하였다. 그러나 일제의 계략에 말려든 중국 군대의 집중 사격으로 말미암아 18명이 피살되고 30명이 부상당한 채 해산되었다.

미주지역에 흩어져 살던 교포들도 국내의 3 · 1운동에 호응해 궐기하였다. 미국 정부의 허가를 받아 교포들은 필라델피아의 워싱턴기념관에 모여 독립선언식을 거행하였다.

연해주 지역에서도 국내에서의 3 · 1독립만세운동 소식이 전해지자, 3월 17일 대한국민회의가 주체가 되어 블라디보스토크에서 대규모의 독립만세운동을 전개하였다. 이처럼 국외에서의 독립만세운동은 국내에서처럼 일제의 저지를 받지 않아 운동의 추진이 비교적 쉬웠고, 평화적인 방법으로 한국 민족의 독립의지를 세계만방에 발표할 수 있었다.

3 · 1운동이 전국적으로 파급되어가자, 일제는 군경에 의한 비인도적이고 잔혹한 탄압으로 이 만세운동을 종식시키려 하였다. 전국 각 도 · 군 · 면과 기타 요지에 강력하고 광범위한 권한을 가진 헌병 · 경찰을 분산 배치시키고, 또 새로운 무기로 장비한 정규 일본군 2개 사단을 주둔시켜 언제든지 신속하게 출동할 수 있도록 하였다.

일본군은 1915년 이래 한반도에 상주하였다. 즉 19사단은 나남(羅南)에 사령부, 함흥에 제37여단, 나남에 제38여단을 두었으며, 제20사단은 서울 용산에 사령부, 평양에 제39여단, 용산에 제40여단을 두었다.

1919년 3 · 1운동이 일어나자 일제는 3월 1일 평양에 있던 보병 제77 · 78연대를 즉시 만세운동 발생지역으로 파견하였다. 3월 12일 각 연대에서 병력을 뽑아내어 성진 · 북청 · 춘천 · 공주 · 안동 · 충주 · 이리 · 송정리 · 진주 등지에 배치하였다. 또, 평안남북도 및 황해도에는 제39여단의 잔여 병력을 상황에 따라 배치하게 하였다.

이와 같이, 헌병 · 경찰 뿐 아니라 완전 무장한 2개 사단 이상의 병력을 전국에 분산시킨 일제는 시위운동자의 대량 학살, 피검자에 대한 무자비한 고문으로 만세운동을 종식시키려 하였다. 평화적 시위를 하는 군중에게 대량 학살을 감행하여 곳곳에서 많은 희생자가 나왔다.

일제의 폭력적인 탄압으로 한국 민중이 입은 피해 상황은 박은식(朴殷植)의 『한국독립운동지혈사』에 의하면 〈표 3〉과 같다.

| 구분 | 회집 횟수 | 회집인 수 | 사망자 수 | 부상자 수 | 피검자 수 |

|---|---|---|---|---|---|

| 경기 | 297 | 665,900 | 1,472 | 3,124 | 4,680 |

| (72) | (243) | ||||

| 황해 | 115 | 92,670 | 238 | 414 | 4,218 |

| (36) | (82) | ||||

| 평안 | 315 | 514,670 | 2,042 | 3,665 | 11,610 |

| (231) | (519) | ||||

| 함경 | 101 | 59,850 | 135 | 667 | 6,215 |

| (39) | (139) | ||||

| 강원 | 57 | 99,510 | 144 | 645 | 1,360 |

| (23) | (47) | ||||

| 충청 | 156 | 120,850 | 590 | 1,116 | 5,233 |

| (49) | (175) | ||||

| 전라 | 222 | 294,800 | 384 | 767 | 2,900 |

| (10) | (21) | ||||

| 경상 | 223 | 154,498 | 2,470 | 5,295 | 10,085 |

| (76) | (211) | ||||

| 국외 | 51 | 48,700 | 34 | 157 | 5 |

| 계 | 1,542 | 2,023,098 | 7,509 | 15,961 | 46,948 |

| (536) | (1,437) | ||||

| 〈표 3〉 참가자 수와 피해 상황 (단위: 명) | |||||

이 통계는 국내에서 조직 운영된 연통제(聯通制)의 보고서에 근거한 것이어서 만세운동 발생 당시의 피해상황일 뿐이다. 일본 군경이 독립만세운동이 종식된 뒤에도 주동자의 색출에 혈안이 되어 살상과 방화를 일삼았던 점으로 보아 피해 인원은 훨씬 더 많았을 것으로 추측된다.

그리고 중상자 중에서 상당수가 사망하였고, 또 피검, 처형된 자도 많이 있었으므로 사망자수도 이보다는 훨씬 증가될 것이다. 일제의 무차별 탄압으로 첫 희생자가 발생한 지역은 선천이었다. 3월 1일, 질서있게 시위하는 군중에게 일본 군경이 발포해서 강신혁(姜信赫)이 그 자리에서 숨지고 부상자도 12명이나 되었다.

같은 날 안주와 3월 4일 성천에서도 많은 희생자가 발생하였다. 이와 같은 일제의 무력 탄압은 나날이 더욱 극렬해져 강서군 사천 · 맹산 · 곽산, 황해도 수안, 전라북도 이리 · 남원, 경상남도 함안 등지에서도 많은 희생자를 내었다. 피해가 특히 심한 지역으로는 정주와 천안, 수원 제암리 등을 들 수 있다.

정주에서는 3월 31일 기독교도와 천도교도의 연합 주체로 약 4,000명의 군중이 만세시위운동을 전개하였다. 이 때 일제의 총격과 총검 돌격으로 군중 28명이 즉사하고, 부상자 99명 이상이 발생하였다.

한편, 천안군 아우내[竝川] 장터에서는 4월 1일 3,000여 명의 시위군중이 모여 독립만세운동을 전개하였다. 천안에서 출동한 철도경비대가 무차별 사격을 가해 20명이 현장에서 순국하고, 많은 부상자가 발생하였다.

수원군 제암리에서는 4월 15일 일본군 중위가 마을사람에게 알릴 것이 있다고 속여 천도교도 · 기독교도 20여 명을 교회에 모이게 하고 사격을 가한 뒤 증거를 없애기 위해 교회에 불을 지르는 끔찍한 만행을 감행하였다. 이 때 교회당 안에서 죽은 사람이 23명, 고주리에서 칼로 살해된 사람이 6명이었다.

이상과 같은 일제의 만세운동자에 대한 학살 사례는 몇 가지 두드러진 예에 지나지 않는다. 이렇듯 만세시위운동에 대한 일제의 대책은 비인도적인 대량 살육과 만행, 그리고 대규모 검거였다. 만세운동의 주동자로서 검거된 인사에 대해서도 극악한 고문을 가한 뒤에 식민지 통치법규에 의해서 처형하였다.

그리고 대량 학살과 학교 · 교회당 · 민가의 방화와 파괴를 서슴지 않았다. 제암리 참변은 시위군중과의 직접 충돌이 아니라 거사 뒤의 보복행위였다. 4월 2일부터 수원군과 안성군에 걸친 만세운동 주동자의 체포를 빙자하여 17일까지 약 15일간 위의 2개군 64개 마을을 수색하고 2,000여 명(그 가운데 803명은 구금됨)을 체포하였다.

수색 중 일본경찰에 항거한다는 이유로 29명을 살상하고, 아울러 민가 276호를 불태웠던 것이다. 이와 같은 일본경찰의 만행은 수원 · 안성에만 국한된 것이 아니라, 곽산 · 의주 · 안동 등지에서도 발생한 흔적이 보인다. 또, 규모는 작아도 수색과 검거를 빙자한 살인 · 방화 · 구타 등의 행위는 전국적으로 적지 않을 것으로 보인다.

만세운동의 주동자로 지목되어 붙잡히면 잔학한 고문에 시달려야 했다. 일본의 군대 · 헌병 · 경찰 · 첩보기관에서는 만세운동자에게 갖가지 고문을 가해 주동자를 가려내고 검찰에 송치하였다. 검찰에 송치된 인사 중에서도 취조 결과에 따라 태형을 가했다.

그 가운데 반수 정도는 석방되고, 나머지 인사는 재판에 회부되어 보안법위반 · 소요죄 · 내란죄 등의 죄목을 씌워 처형시켰다. 3 · 1운동 발생 뒤 그 해 10월까지 일제의 식민지 통치 법조문에 적용되어 구속된 자의 수는 1만 8,000여 명이었다.

그 중 기소의 수속을 마친 피고수는 보안법위반 6,472명, 소요죄 2,289명, 내란죄 296명, 기타 232명으로 모두 9,289명에 이르렀다. 한편, 한국민의 만세운동 상황과 일제의 무력탄압은 국제적으로 여론화되어 열강들은 일제의 야만적 행위를 비난, 공격하였다.

특히, 영국인 스코필드(Schofield, F. W.)에 의해 보도된 제암리 만행이 세계인을 경악시켜 일본에 대한 비난의 소리가 더욱 높아지게 되었다.

그러자 일본은 군사력에 의한 무단통치로는 이 운동의 뿌리를 뽑을 수도 없고, 또 국제 외교상의 비난을 면하기 위해서라도 어떤 조처가 필요함을 느꼈다. 그리하여 이른바 문화통치로 한국인을 기만, 유혹하여 식민통치의 목적을 달성하고자 하였다.

일제는 문화통치를 수행하기 위해 우선 총독의 자격을 무관에서 문관으로 바꾸었다. 새로이 임명된 총독은 무단의 상징인 제복과 패검(佩劍)을 폐지하고, 헌병경찰제 대신 보통경찰제로 바꾸었으며, 전근대적인 태형제도도 없앴다.

언론탄압도 일시 완화하여 『동아일보』 · 『조선일보』 · 『시사일보(時事日報)』 등 한국인의 신문 발행을 허가하였다. 관청에도 한국인 관리의 수를 늘렸다. 또 민족 고유의 문화와 풍습을 조사, 연구하여 민족문화의 계발에 기여한다고 하였다. 학교 교육을 보급한다 하여 초등교육을 확장하기도 하였다.

식민통치의 완화를 가장한 여러 가지 시책이 시행되었지만, 모두 외형적인 것에 지나지 않았다. 실제로는 한국에 주둔하는 일본군의 병력과 경찰 인원을 증가시키고 무기도 늘렸다. 그러므로 일제의 문화통치는 국제 여론에 대응하고 한국 민족을 회유하기 위한 하나의 위장 정책이었던 것이다.

한국민의 거족적인 3 · 1운동에 대한 외국인들의 반응은 일반적으로 동정적이었다. 대한제국 이전부터 관련을 맺어오던 국가들은 만세운동에 대한 평가보다도 일제의 야만성을 규탄하였다.

1919년 4월 8일자로 간행된 베이징의 영자신문 『페킹 데일리 뉴스』 · 『페킹 엔드 톈진 타임즈』 등에서는 한국의 3 · 1운동을 소상히 보도하고 무력 탄압을 행한 일본 군경의 비인도적 행위를 밝히면서 규탄하였다.

그리고 중국인이 경영하는 『종성보(鐘聲報)』 · 『유일일보(惟一日報)』도 한국 각지의 3 · 1독립만세운동과 이를 진압하는 일본 군경의 잔인성을 보도하였다. 중국 언론의 반응은 이처럼 호의적이었지만, 중국 관헌은 일본과의 외교관계 때문에 한국의 독립운동을 저지하였다.

그리하여 중국 관헌은 간도를 중심으로 한 만주 지역의 만세운동을 무력으로 저지, 한국인 만세운동자를 살상, 검거하였다. 이에 대해 『독립신문(獨立新聞)』은 중국인의 뜻밖의 냉담한 반응에 분노를 표시하기도 했다.

미국에서는 많은 언론인들이 3 · 1운동을 보도하고 일본의 잔학성을 규탄하였다. 또, 미국 의회에서도 1919년 6월 30일부터 약 3개월간에 걸쳐 한국 문제가 제기되었다. 그것은 조미수호통상조약의 실행 여부에 대해 상원의원 스펜서(Spencer, Selden. P.)가 국무장관에게 질문하면서 비롯되었다.

7월 15일 공화당 상원의원 포인덱스터(Poindexter, M.) · 노리스(Norris, G. W.) 의원 등은 국제연맹조규(國際聯盟條規)의 비준을 반대하면서, 국제연맹의 실패와 횡포의 한 예로서 한국 문제를 들고 나왔다.

그리고 재한미국인 선교사들이 서명한 장로교회보고서를 인용하여 일본의 식민통치제, 만세시위 상황, 일본 군경의 포학상, 각 지방의 탄압 실태를 증거로 제시하였다. 미국 의회에서의 한국 문제는 8월 이후에도 계속되었다.

미국의회는 자유와 민족자결원칙을 중시하는 미국이 그 반대인 일본 정부의 포학을 지지한다고 비난하면서, 한국의 독립을 지지하는 입장을 나타냈다. 그러나 미국 행정부가 외교상의 문제로 한국 문제에 냉담했기 때문에 별다른 성과를 거두지는 못하였다.

유럽을 대표하는 영국과 프랑스에서도 한국의 독립운동에 동정적이었다. 영국의 대표적 신문인 『런던 타임즈』는 한국사태에 대하여 일본 헌정회(憲政會) 총재 가토(加藤高明)의 연설을 인용, 보도하였다.

즉, 한국에서의 식민통치 결점을 들고, 한국의 자치를 찬성하며 무관 총독에서 문관으로 바꾼 것, 한국인의 정치 참여 등을 보도하였다. 그러나 이 논평은 일본의 식민지로 한국을 기정사실화하고 나서 정치 개혁에 대한 소극적인 반응이었다.

이와는 달리 1920년 초 영국 하원의원 헤이데이(Hayday)와 그룬디(Grundy)는 일본의 잔학성과 한국민을 위하여 영국정부가 해야할 일은 무엇인가 반문하였다. 또 프랑스에서 발행되는 『앙탕트(Entente)』도 일본의 정책을 강경하게 비난하였다.

이러한 유럽 강대국의 한국에 대한 여론은 무르익어 영국과 프랑스에 ‘한국의 친구(Les Amis de la Coree)라는 회가 조직되어 한국의 독립을 지지하는 운동으로까지 전개되었으나 실질적인 성과는 거두지 못하였다.

소련의 경우, 볼셰비키 혁명에 성공한 레닌은, 한국의 독립만세운동을 그들의 혁명 이익에 연결시키기 위해 연해주 지역의 만세시위를 방관 내지 조장하는 태도를 보이는 한편, 이 운동이 볼셰비키 혁명과 관계가 있는 것처럼 보도하였다.

그러나 『뉴욕 선(New York Sun)』지의 보도에서 보듯이 한국의 독립만세운동은 볼세비즘이나 다른 어느 급진주의와도 관련되었다고 주장할 수는 없었다. 일본 내에 있는 언론들은 한국 만세운동의 진상 보도를 외면하고, 일본정부의 침략 정책을 왜곡 보도하여 일본 국민의 이목을 막으려 하였다.

그러나 몇 개의 신문은 일제의 압력을 물리치고 진상보도에 힘써 양식있는 일본인을 놀라게 하였다. 고베(神戶)에서 발행되던 『저팬 크로니클(Japan Chronicle)』지는 일제의 식민지 지배의 실패를 지적하였고, 동경의 『저팬 애드버타이저』지는 수원 제암리의 학살사건을 상세히 밝혔다.

이밖에도 『반도신문』은 한국에 대한 일본의 통치가 너무 편파적이었다고 지적하였다. 3 · 1운동에 대한 국외의 반응은 대체로 한국민에 대하여 동정적이었으나, 그 이상의 어떤 실질적인 성과를 거두지는 못하였다.

그러나 3 · 1운동의 목적은 국권회복과 민족자주에 있기 때문에, 비록 일제의 무력 탄압과 세계 열강의 외면으로 그 목적을 달성하지는 못했다 하더라도, 민족사적 · 사상사적 · 경제사적인 측면에서 중요한 의의를 남기고 있다.

먼저 민족사적 의의로는 3 · 1운동으로 세계의 이목을 집중시켜 한국민에 대한 인식을 새롭게 하였고, 이로 인해 중국 상하이에 대한민국임시정부가 수립되었다는 것을 꼽을 수 있다. 또한, 이민족에 대한 끈질기고 강렬한 독립투쟁정신을 고취하였을 뿐 아니라, 일제의 무단통치방법을 이른바 문화통치로 바꾸게 하였다.

나아가 민족의식과 민족정신에 새로운 자각과 힘을 주어 교육의 진흥, 신문예운동 · 산업운동이 활성화되어 민족 자립의 기초를 다지게 하였다. 사상사적 측면에서의 의의를 살펴 보면 자주독립사상을 들 수 있다.

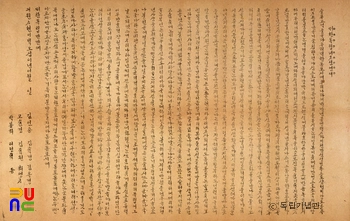

독립선언서, 일본 정부에 보낸 통고문, 파리강화회의에 보낸 독립청원서 등에는 자주독립의 사상을 명시하고 있다. 또한, 한용운의 『조선독립의 서』에서도 천명한 바 있는 자유평등사상 · 민주주의사상, 애국 · 애족 · 인도주의를 곁들인 신사상의 출현을 들 수 있다.

경제사적으로도 중요한 의의를 가진다. 3 · 1운동 이전부터의 노동자파업운동 · 납세거부운동 · 물산장려운동 · 국산품애용운동 등 경제적 자립을 꾀하는 운동은 3.1운동 이후에도 계속되어 민족기업을 건설하려는 운동으로까지 확대되었다. 이와 같은 민족기업의 붐은 전국적으로 확대되어 한국경제사의 내재적 발전의 원동력이 되었다.