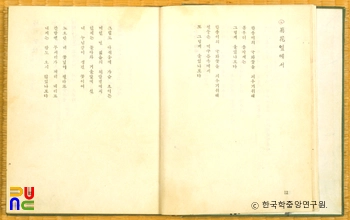

국화 옆에서 ( 옆에서)

서정주는 ‘국화꽃’이 지닌 아름다움이나 ‘오상고절(傲霜孤節)’에 담긴 선비의 절개만을 주목하지 않았다. 오히려 ‘국화꽃’이 피어날 때까지 겪을 수밖에 없는 여러 수난과 고통, 인고의 면면에 초점을 맞췄다. 봄의 ‘솥작새’, 여름의 ‘천둥’과 ‘먹구름’, 가을의 ‘무서리’는 ‘국화꽃’의 피어남을 방해하는 자연 사물로, 이것들은 인간 존재가 일상 현실 속에서 마주치는 숱한 장애와 상처를 초래하는 부정적 사태를 뜻한다.

그러나 시인은 이 부정적 사건과 경험을 긍정적이며 성숙한 존재가 탄생하기 위한 전제 조건으로 역전시킨다. 이 반전을 통해 그것들은 오히려 “국화꽃을 피우기 위해” 없어서는 안 될 필연적 요소로 새로이 가치화된다. 시인은 완성된 존재의 한 모습을 젊은 날 세상의 풍파에 시달리다 이제는 돌아와 스스로를 돌아보는 ‘내 누님’의 모습 속에서 발견한다. ‘내 누님’과 ‘국화꽃’의 동일화는 존재의 미(美)나 완성이 어떤 진리나 가치를 찾는 과정에서 겪게 되는 부정적 요소들을 넘어설 때 더욱 단단해진다는 것을 뜻한다. 이로부터 ‘누님’만이 ‘국화꽃’의 비유적 형상이 아니며, 존재의 완성을 향해, 또 강인한 생명력을 확보하기 위해 나아가는 모든 인간과 생명체도 거기 해당된다는 해석이 도출된다.

서정주는 「자화상(自畵像)」(1939)에서 몇 방울의 피가 섞여 있는 “시의 이슬”을 향해 “병든 숫개”처럼 헐떡거리며 걸어왔다고 고백한 적이 있다. 이를 떠올리면, 거울 앞에 선 ‘내 누님’은 떠돌이의 삶을 자처하다가 “시의 이슬”을 드디어 만나게 된 시인 자신의 또 다른 모습임을 확인하게 된다. 여기서 간밤의 ‘무서리’를 견디고 “노오란 꽃잎”을 피워낸 ‘국화꽃’이 붉은 피가 섞인 “시의 이슬”에 대한 미학적 변신물인 까닭이 드러난다. 이 때문에 「국화 옆에서」는 젊은 날 추구하던 “시의 이슬”을 성숙한 ‘내 누님’, 곧 ‘국화꽃’으로 다시 그려냄으로써 삶의 안정성과 생명의 신비감, 존재의 영원함을 동시에 각성하게 된 희열을 담담하게 표출한 상징적 작품으로 충분히 읽히게 된다.

이 시는 자연 상태의 ‘국화’의 꽃핌을 넘어 존재의 완성을 추구하는 모든 인간과 생명체의 인고와 희열을 집중적으로 그려냈다. 또한 그것의 상징적 모습을 거울 앞에 선 “내 누님”에 비유함으로써 단순히 동양적 서정의 표출에 그치지 않았다. 「국화(菊花) 옆에서」는 보편적 생명과 그것의 영원함에 대한 그리움과 사랑을 음영 짙게 자아냄으로써 고도의 인간미를 향한 ‘국화’의 상징성 확장에 성공했다는 문학사적 의의를 갖게 되었다.