화랑도 ()

화랑도는 신라시대 화랑을 우두머리로 한 청소년 수련단체이다. 단체정신이 매우 강한 청소년 집단으로서 교육적·군사적·사교단체적 기능을 가지고 있었다. 화랑집단은 화랑과 화랑을 따르는 다수의 낭도로 구성되었는데 낭도의 수는 많을 때는 1천명이 되기도 하였고 화랑은 신라시대를 통틀어 2백여 명이나 되었다. 국난극복을 위한 인재양성이 시급한 시기에 촌락공동체적 성격의 청소년조직 전통과 국가의 필요가 결합하여 반관반민의 성격을 갖는 조직체로 기능했다. 무사도와 풍류가 결합된 수련을 특징으로 했지만 삼국통일 후에는 본래의 성격이 변질되었다.

화랑이라는 말은 ‘꽃처럼 아름다운 남성’이라는 뜻인데, 혹은 화판(花判) · 선랑(仙郎) · 국선(國仙) · 풍월주(風月主) 등으로 불리기도 한다. 단체정신이 매우 강한 청소년 집단으로서 교육적 · 군사적 · 사교단체적 기능을 가지고 있었다.

무엇보다도 많은 인재를 배출해 신라의 삼국통일 뿐만 아니라, 골품제(骨品制) 사회에서의 여러 계층간의 긴장과 갈등을 조절, 완화하는 데도 이바지하였다.

원시공동체사회에서는 촌락과 같은 지역공동체의 요소가 본래 강하게 작용하고 있었다. 그러나 한편으로는 그 내부에 청소년조직과 같은 인위적인 공동체가 발생해 국가사회에 들어와서도 계속 발전하게 되었다. 이러한 조직은 유목사회보다는 농경을 위주로 하는 농업사회에서 특히 발전했다는 견해가 있다.

『삼국지(三國志)』와 『후한서(後漢書)』에는 이미 삼한시대에 마을의 청소년들이 그들 고유의 집회소를 가지고 있었으며, 견디기 어려운 시련행사를 즐겁게 받고 있었음이 기록되어 있다. 일부 학자들은 이 시련행사를 노예노동 또는 지게를 사용한 농업노동으로 보기도 한다.

그러나 오늘날 인류학적인 조사연구의 결과 수장제(首長制) 사회에서 일정한 연령에 도달한 마을의 남성들이 비밀결사를 만들어 집회소를 중심으로 공동생활을 하면서 성년이 될 여러 가지 경험을 쌓고 있는 것은 세계적으로 거의 보편적인 사실이 되고 있다.

이들의 수련생활은 성년식(成年式)을 고비로 일단 끝나게 되는데, 이 때 매우 어려운 시련행사가 부과되는 것이다. 우리 나라 농촌에서 아직도 쓰이고 있는 두레라는 말은 본래 마을과 같이 지역공동체의 칭호였다.

어원은 ‘들어간다’는 의미의 ‘들, 들이, 들어’에서 유래한 것으로 생각되고 있다. 즉, 입문(入門)의 뜻이다. 이는 아마도 삼한시대에 마을의 젊은이들이 그들 고유의 집회소에 들어가고는 한 사실에서 연유했거나, 아니면 성년식을 통해 비로소 성년이 되고는 한 사실에서 비롯된 말로 짐작된다.

이와 같은 청소년조직은 결합의 원리상 성(性)과 연령을 공통으로 하는 일종의 연령집단(age group)의 성격을 띤다. 그리고 씨족이나 지연집단과 함께 일정한 사회구조를 지속시키는 기본적 사회집단의 기능을 수행한다.

사회인류학자들의 주장에 따르면, 이러한 연령집단은 친족집단이 공고하지 않으며, 또한 중앙집권적인 정치체제가 발달하지 않은 상태에서 활발하게 작용한다고 한다.

신라는 4세기 중엽을 하나의 경계로 하여 급속히 국가체제를 정비해갔다. 따라서, 촌락 중심의 청소년조직은 그 성장 · 발전에 커다란 지장을 받았을 것으로 짐작된다. 더욱이 중앙집권체제의 정비와 더불어 신라사회에 점차 친족적인 사회조직이 생성, 강화되어간 것은 추가적인 저해요인이 될 수밖에 없었다고 여겨진다.

6세기에 들어오면서 신라는 우경(牛耕)을 전국적으로 보급시켰다. 그런데 소를 가진 자와 그렇지 못한 자와의 사이에는 경작능력에 커다란 차이가 생기게 되어 촌락공동체간의 균형이 파괴되었다.

그리고 거의 같은 시기에 도입, 시행된 군현제(郡縣制)로 말미암아 점차 공동체의 독자적인 성격마저 중앙정부에 의해 흡수되기 시작해 종전의 청소년조직은 쇠퇴하지 않을 수 없는 형편이 되었다.

아마도 이러한 상태에서 중앙정부에 의해 제정된 것이 흔히 화랑도의 전신이라 불리는 원화(源花, 原花)제도였을 것이다. 이것은 정부가 필요로 하는 인재를 얻기 위한 방편으로 여러 사람을 떼지어 놀게 하여 행실을 보아서 등용하려던 제도로서, 어여쁜 여성 두 명을 가려 단장을 삼게 한 것이었다.

처음 원화로 뽑힌 남모(南毛)와 준정(俊貞)은 무리를 3백여 명이나 모았으나, 두 여성 사이에 어여쁨을 다투며 시기하는 일이 생겨, 마침내 준정이 남모를 자기 집으로 유인해 억지로 술을 권해 취하게 한 뒤 끌어다 강물에 던져 죽여버린 사건이 발생하였다.

결국 준정은 이 일로 인해 죽임을 당했고, 무리는 화목을 잃어 해산되고 말았다. 이처럼 원화제도는 실패로 끝나고 말았으나 어떻든 신라정부로서는 인재를 양성, 확보할 필요성이 그대로 남게 되었다.

6세기 전반기에 신라는 주변의 조그만 나라나 가야 · 고구려와 같은 큰 나라를 상대로 활발한 정복전쟁을 벌이기 시작하였다. 이에 많은 병사를 필요로 했고, 이 때 새로운 군사제도가 만들어졌다. 544년(진흥왕 5)에 설치된 대당(大幢)은 바로 그 핵심이 되는 군단이었다.

화랑도가 국가에 의해 정식으로 제정된 것도 진흥왕 때(540∼576)의 일이었다. 비록 확실한 제정연대는 알 수 없으나, 562년의 대가야 정벌에 사다함(斯多含)이 화랑의 자격으로 종군하고 있는 만큼 제정연대는 이보다 빠른 시기인 것이 확실하다.

초대화랑은 설원랑(薛原郎)이었다고 전해지고 있다. 당시 신라 조정이 화랑도 제정을 서두른 것은 핵심이 되는 군대를 보충할 병력이 당장 필요했고, 장기적으로는 이를 통해 국가가 필요로 하는 인재를 양성하기 위해서였다.

화랑도는 이처럼 궁극적으로는 인재를 양성한다는 교육기관의 임무를 띠고 출발한 제도였으나, 법률로서 제정된 정식 국가기관은 아니었다. 이것은 종전의 촌락공동체적인 청소년조직의 전통과 중국 율령(律令)의 도입을 통해서 배운 관청조직의 원리를 교묘하게 결합시켜 만든 일종의 반관반민(半官半民) 성격을 띠는 조직체였다.

이와 같은 조직은 고구려에도 있었다. 경당(扃堂)이 바로 그것인데, 이것은 화랑도와 마찬가지로 청소년조직의 전통을 이은 것이다. 여기서 미혼 청년들이 도의를 닦고 무술을 연마하였다.

신문왕 때에 정규의 국가적 교육기관인 국학(國學)이 완비된 뒤에도 화랑도가 교육적 기능을 지니는 민간의 조직으로서 전과 다름없이 존속한 것은 이 때문이다.

화랑도는 한 시대에 하나의 집단만이 존재한 것은 아니다. 화랑도운동이 크게 일어났던 진평왕 때에도 많을 때는 7개 이상의 화랑집단이 동시에 존재하였다. 따라서, 조정에서는 이들 여러 개의 집단을 통솔할 중심기관 또는 중심인물이 필요했던 듯한데 화주(花主)가 바로 그것이 아니었을까 추측되고 있다.

화랑집단은 각기 화랑 한 명과 승려 약간 명, 그리고 화랑을 따르는 다수의 주1로 구성되어 있다. 낭도의 수효는 일정하지 않으나 많을 때는 1천명이 되기도 하였다. 화랑은 이 집단의 중심인물로서 용모가 단정하고 믿음직하며, 사교성이 풍부한 진골귀족 가운데서 낭도의 추대를 받아 뽑혔다.

768년(혜공왕 4) 신라에 사신으로 온 당나라 고음(顧愔)의 견문기인 『신라국기(新羅國記)』에 "귀인 자제 가운데 어여쁜 자를 뽑아 분(粉)을 바르고 곱게 단장해 이름을 화랑이라 했으니 나라사람들이 모두 높이 섬긴다."고 한 것은 바로 이 사실을 가리킨다.

신라시대를 통틀어 화랑은 모두 2백여 명이나 되었다고 한다. 화랑의 무리 내의 승려들은 월명사(月明師)의 경우에서 보듯 노래 가사를 짓거나 화랑집단이 어떤 의식을 집행할 때 도와주는 등 주로 지적 · 정신적인 방면에서 화랑을 지도하는 위치에 있었던 만큼 학문적 교양이 풍부한 사람이 뽑혔다.

한편, 낭도들의 신분이나 자격은 확실히 알 수 없으나 수도인 경주에 사는 6부민(六部民)출신 자제들이 주축을 이루지 않았을까 짐작된다.

종래에는 이들을 진골귀족 이하 6두품 · 5두품 · 4두품에 이르는 상류계층 출신의 청소년만으로 좁혀서 생각하였다. 그러나 그들 가운데 일반 병졸이 되는 경우도 적지 않았던 만큼 3두품 이하 2두품 · 1두품에 이르는 평민들의 자제도 낭도에 포함되었을 것으로 보는 편이 옳을 것이다.

화랑도는 이처럼 진골귀족에서부터 일반평민에 이르기까지 여러 신분에 속하는, 수도 거주의 청소년들을 대상으로 하여 그들 자신의 의사에 따라 자발적으로 맺어지고 있는 점이 하나의 특징이다. 다시 말해 화랑도는 골품제도와 같이 혈연주의의 원리에 입각해 만들어진 단체가 아니라, 혈연주의를 초월해 자신들의 의사에 의해 결성된 일종의 결사체라 할 수 있다.

화랑도는 일정한 기간을 정해놓고 단체생활을 한 듯하다. 신라사회에서는 통상 3년을 하나의 서약 · 수련 · 의무 기간으로 정하고 있는데, 대표적인 화랑인 김유신(金庾信)의 수련기간이 3년으로 나타나 있다.

『삼국사기』나 『삼국유사』의 화랑에 대한 기록을 종합해보면 화랑은 대개 15세부터 18세까지의 청소년으로 되어 있다. 화랑집단의 성원(成員)들은 이 기간 동안 경주 부근의 남산을 비롯해 금강산 · 지리산 또는 최근에 알려진 경상남도 울산군 두동면 천전리 계곡과 같은 명승지를 찾아다니면서 국토애를 기르는 한편 도의를 연마하였다. 이 외에 실제로 지리를 익힌다는 점도 있었다.

특히, 화랑은 김유신의 경우에서 보듯 혼자서 깊은 산 속의 동굴을 찾아가 단식기도하면서 여러 가지 신비스러운 체험을 하기도 하였다.

이러한 체험은 최남선(崔南善)이 잘 지적했듯이 “사람의 생명이나 국가의 주2가 오로지 산신(山神)의 의사 여하에 달렸다고 하여 마치 그리스의 올림푸스에 있어서와 같이 주3과 예언이 이 산신에 의해 계시되는 것으로 알았기 때문”일 것이다. 이처럼 화랑의 인격 전환 내지 자기혁신에 샤머니즘의 요소가 크게 작용하고 있는 것은 주목할만한 사실이다.

화랑도가 연마한 도의는 흔히 6세기 말 진평왕 때 원광법사(圓光法師)가 제정한 세속오계(世俗五戒)로 생각되고 있다. 그 가운데서도 특별히 귀중하게 여기던 사회윤리 덕목은 충(忠)과 신(信)이었다.

이것은 화랑도가 제정된 6세기 중엽으로부터 삼국통일을 이루는 7세기 중엽까지의 1세기 동안이 신라 역사상 드물게 보는 국난기였으며, 이러한 시대에 숭상되는 도의는 바로 충과 신이었기 때문이다.

이처럼 화랑도는 성원 스스로의 의사에 따라 결합되어 공동목표를 위해 일정한 기간 동안 수련하는 단체였던 만큼 성원간의 인적 결합관계는 매우 긴밀하였다. 그들 사이의 우정은 단순한 우정관계가 아니었다. 사다함의 경우, 동료인 무관랑(武官郎)과 주4를 약속했고, 무관랑이 병으로 죽자 통곡한 나머지 그 자신도 병사할 정도로 심각한 관계였다.

이 점에 대해 일부 학자들은 화랑도 성원 사이에 일종의 동성애가 행해진 것은 아닐까 추측하고 있으나 확실한 것은 알 수 없다. 어떻든 화랑도 성원간의 우정관계나 단체의식은 매우 강해 성원의 어떤 사람이 억울한 일을 당할 경우에는 가해자에 대해 일종의 사법권을 행사하는 일도 서슴지 않았다.

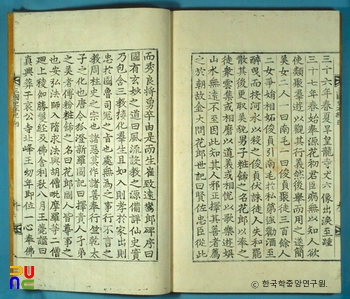

화랑도는 독특한 무사도로서 널리 알려져 있다. 『삼국사기』에 수록된 화랑들의 전기를 보면, 당시에 화랑뿐 아니라 낭도나 일반 병졸에 이르기까지 조국을 지키기 위해서는 목숨을 아끼지 않는다는, 무엇보다도 전사를 명예로 여기는 무사도의 정신으로 가득차 있었던 것을 알 수가 있다.

다만, 전쟁터뿐 아니라 일상생활에서도 화랑집단의 성원들은 목숨을 가볍게 여겨 『삼국사기』의 저자로 하여금 이를 개탄하게 할 정도였다.

이러한 무사도는 특히 화랑출신의 장군들이 모범을 보였다. 660년(태종무열왕 7) 백제를 치기 위한 원정군의 주요한 장수는 김유신을 비롯해 그의 아우인 흠순(欽純, 또는 欽春)과 품일(品日) 등이었다.

황산(黃山)벌판의 싸움에서 품일과 김흠순은 신라군의 사기를 드높이기 위해 각기 아들인 화랑 관창(官昌)과 반굴(盤屈)을 전사하게 하였다.

한편, 김유신은 672년(문무왕 12)에 그의 아들 원술(元述)이 석문전투(石門戰鬪)에서 당나라군과 싸워 패하고 돌아오자, 왕명을 욕되게 하고 가훈(家訓)을 저버렸다는 이유로 그를 죽일 것을 왕에게 탄원한 적도 있다.

비록 원술은 왕의 비호로 목숨을 구했으나 감히 아버지를 볼 수 없었으며, 아버지가 죽은 뒤에 어머니를 만나려 했으나 끝내 어머니의 허락을 얻지 못하였다.

이러한 무사도는 화랑도의 집단수련을 통해 배양된 것이었다. 신라의 무사도에 대해서는 일본의 무사도를 자랑해 마지않는 일본의 역사가들조차 가마쿠라막부(鎌倉幕府) 초기의 이름난 무장이었던 구마가이(熊谷直實)가 전쟁터에서 끊임없이 자기 아들을 비호한 것과 정반대되는 일이라고 놀라움을 금하지 못하고 있다.

화랑도의 수련에서 빼놓을 수 없는 것이 노래와 춤이었다. 본래 노래가 정신교육에, 특히 청소년의 의기를 북돋우는 데 이바지하는 것은 매우 큰데, 「도령가(徒領歌)」나 「사내기물악(思內奇物樂)」은 바로 화랑도의 노래로 알려져 있다.

이 점에서 화랑도는 다른 민족의 청소년집단이나 전사조직과 마찬가지로 가무조합(tanzengesellschaft, dancing society)으로서의 일면을 가지고 있다고 할 수 있다. 화랑도의 노래와 춤은 그들의 명승지순례와 더불어 놀이(play, spicl, jeu)로서의 성격을 강하게 띠고 있다.

물론, 화랑도의 국토순례라든지 노래와 춤이 어떤 실제적인 목적에서 떠나 다만 즐기기 위한 목적으로 행해진 것은 아니었으나, 역시 놀이의 성격에서 크게 벗어난 것은 아니었다.

인간을 놀이하는 존재, 이른바 호모 루덴스(Homo Ludens)로 보는 후이징하(Huizinga, J.)나 그 비판적 계승자라고 할 수 있는 카이요와(Caillois, R.)에 의하면 놀이는 인간의 본질이며 동시에 문화의 근원이라는 것인데, 주5 · 주술(呪術) · 전례(典禮) · 비적(祕蹟) · 밀의(密儀) 등이 이 놀이의 적용 영역에 잘 들어맞는다고 한다.

이들의 견해에 따르면, 문화가 놀이의 성격을 잃게 되면 그 근원으로부터 떨어져나가는 결과를 초래해 마침내 붕괴의 길을 걷게 된다고 한다.

그런데 놀이는 진지함이나 혹은 실제적 이익과 양립하는 것으로서 이 두 가지는 허구와 현실 사이에서 영원히 대립과 화해의 과정을 되풀이하며, 양자가 일정한 거리를 둔 긴장관계에서만 참된 문화가 유지될 수 있다고 한다.

그리고 이 일정한 거리가 없어질 때 문화는 생명을 잃게 되고, 열광(fanaticism)이라고 하는 일종의 극한적인 정신상태를 초래하게 된다고 한다. 나아가 이 극한상황에서는 놀이의 법칙이 무시되며, 다만 적과 동지, 흑(黑)과 백(白) 이외의 판단은 불가능해진다고 한다.

이러한 놀이의 사상은 직(直)과 예(禮)의 균형 조화를 강조한 유교의 예악사상(禮樂思想)과도 서로 통하는 바가 있는데, 화랑도의 인격형성이나 나아가서는 그 세계관 형성에 이 놀이의 성격이 내포되어 있는 점은 흥미있는 사실이다.

화랑도는 불교의 미륵신앙(彌勒信仰)과 결부되어 있는 점이 주목된다. 화랑은 도솔천(兜率天)에서 주6한 미륵으로 여겨졌으며, 집단 자체가 미륵을 좇는 무리로 일컬어졌다.

화랑 김유신의 무리는 당시 용화향도(龍華香徒)라 불렸으며, 화랑 죽지랑(竹旨郎)의 탄생설화에 미륵이 등장하고, 또한 진지왕 때에 승려 진자(眞慈)가 항상 당주(堂主)인 미륵상 앞에 나아가 대성(大聖)이 화랑으로 화신해 이 세상에 나타나기를 빌었다는 미륵선화(彌勒仙花)의 이야기 등은 모두 화랑도와 미륵신앙과의 관계를 보여주는 실례들이다.

따라서, 일부 학자들은 화랑도 자체를 미륵신앙에 의해 결합된 동신자(同信者) 집단으로 보기까지 한다. 나아가 화랑도가 가장 활기를 띤 600년을 전후해 특히 많이 만들어진 미륵반가사유상이야말로 바로 화랑집단이 찾고 있던 미륵의 모습일 것이라는 견해도 있다.

그러나 미륵 화랑도가 미륵신앙과 매우 밀접한 관계를 맺고 있었다고 하더라도 화랑도의 운동 자체를 미륵신앙과 흔히 결부되어 있는 메시아주의 운동으로 파악하기 어렵다. 중국이나 우리 나라의 불교적 메시아주의 운동은 대개 미륵신앙에 집약되어 종교적인 성격을 띤 반란이나 정권장악을 위한 한 방편으로 이용되었다.

그러나 화랑과 결부되어 나타난 6∼7세기경의 미륵신앙은 하루라도 빨리 이상국가를 건설해보고 싶다는 왕실 및 귀족계급의 열망에서 나온 것일 뿐, 화랑도조직 자체는 어디까지나 현실의 왕권과 권력기구를 옹호하고 있기 때문이다.

화랑도는 삼국항쟁이 치열해지기 시작한 진흥왕 때 제정되어 삼국통일을 이룩할 때까지 한 세기 동안에 활기를 띠었다. 화랑도는 이 시기에 국가가 필요로 하는 인재들을 많이 배출하였다.

통일신라시대 초기의 역사가 김대문(金大問)의 『화랑세기(花郎世紀)』에 “현명한 재상과 충성스런 신하가 여기서 솟아나오고, 훌륭한 장수와 용감한 병사가 이로 말미암아 생겨났다.”고 한 것은 이 사실을 단적으로 말해준다.

특히, 고구려와 백제를 상대로 1백년의 오랜 기간에 걸쳐 전쟁상태에 돌입해 있던 신라의 국가적 위기에 화랑도는 전사단으로서 크게 이바지하였다. 그들은 사태가 중대한 때에는 군부대에 배속되어 작전에 동원되었으며, 수련기간이 끝난 뒤에는 국가의 정규부대인 당(幢) · 정(停)에 편입되어 정식 군인으로서 활동하였다.

화랑도의 무사도가 화랑집단은 물론이고 일반평민층에까지 널리 퍼져서 시대정신의 구현에 이바지한 것은 이 때문이다. 그러나 화랑도는 군사적인 면에서만 국가에 이바지한 것은 아니었다. 화랑도조직은 매우 의협심이 강한 집단으로서 효녀 지은(知恩)의 이야기에서 보듯이 약한 자를 돕는데 서슴지 않았고, 때로는 사회질서의 안녕을 위해 마을의 야경을 맡기도 하였다.

한편, 화랑도가 크게 활동하던 시기는 신라 고유의 신분제도인 골품제도가 확립되어 전국적으로 확산되어가던 때였다. 화랑도는 이러한 신분계층사회에서 발생하기 쉬운 알력이나 갈등을 조절, 완화하는 데도 부분적으로 기여하였다.

그것은 화랑도가 진골귀족 및 하급귀족, 일반평민 출신 등 여러 신분계층으로 구성되어 있으면서도 집단 자체는 어디까지나 국가에 대한 충성과 애국을 강조하는 집단이었기 때문이다.

삼국통일을 달성하자 신라의 제1차 당면과업이었던 군사적 과업은 일단 완료되었다. 이에 전사단으로서의 화랑도의 존재 의의는 점차 줄어들었다. 더욱이 통일 후 1백년 동안 안정기를 누리게 되면서 그 동안의 긴장된 생활에서 갑자기 해방됨으로써 전반적으로 사회 기강이 흐려지기 시작하였다.

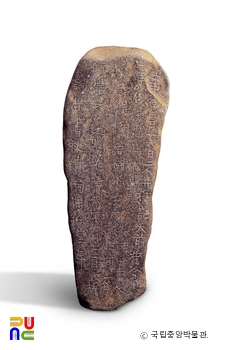

이에 화랑도의 수련도, 특히 국토순례 의미를 지녔던 명승지순례도 다만 즐기기 위한 놀이의 성격으로 점차 변질되어갔다. 여기에는 도교의 신선사상이 크게 침투, 작용한 데도 원인이 있었다. 신라 말기의 학자였던 최치원(崔致遠)은 화랑 난랑(鸞郎)을 기념하는 비문의 서두에서 다음과 같이 말하고 있다.

“우리 나라에 현묘한 도(道)가 있으니 이를 풍류(風流)라 일컫는다. 그 가르침의 기원은 선사(仙史 : 화랑의 역사를 적은 책으로 짐작됨.)에 자세히 실려 있는데, 실로 이는 유교 · 불교 · 선교(도교)를 포함해 중생을 교화한다.

그리하여 그들이 집에 들어오면 효도하고, 나아가면 나라에 충성하는 것은 공자의 가르침 바로 그대로이며, 또 그 행함이 없는 일에 처하고 말없는 가르침을 행하는 것은 노자의 주7 그대로이며, 모든 악한 일을 하지 않고 착한 일만을 행함은 석가의 교화 그대로다.”라고 하였다.

그는 화랑도의 근본정신을 유교 · 불교 · 도교의 혼합에서 나온 이른바 풍류도로 규정하였다. 이는 놀이의 성격이 한층 강화된 삼국통일 이후, 특히 9세기 후반의 화랑도의 실태를 머리에 두고 내린 정의였다고 생각된다.

앞에서 본 바와 같이 화랑도의 수련에는 놀이의 성격이 있었으나, 놀이 자체가 목적은 아니었고 어디까지나 실제적인 목적을 잃지 않았다.

그런데 신라 말기의 화랑도는 현실과 허구 사이에 당연히 있어야 할 자체 내의 긴장관계를 잃고 말았다. 더욱이, 9세기에 들어와 왕권이 쇠약해진 반면 상대적으로 진골귀족의 세력이 크게 떨치게 되었고, 이에 화랑도는 귀족들의 문객(門客) 내지 사병적인 성격을 띠는 집단으로 변질되어갔다.

822년(헌덕왕 14) 김헌창(金憲昌)의 반란을 토벌하기 위해 화랑 안락(安樂)과 명기(明基)등이 출전하고 있다.

그러나 그 뒤 국가권력의 쇠퇴와 더불어 화랑도는 국가의 권력기구를 지지, 옹호한다는 본래의 성격과는 거리가 먼 청소년단체로 변하였다. 이처럼 신라 말기로 접어들수록 점차 변질되어가던 화랑도는 신라의 멸망과 함께 제도마저 사라지게 되었다.

그러나 화랑도의 유풍은 완전히 없어지지 않았다. 고려시대 궁중의 연중행사였던 팔관회(八關會)의 제의(祭儀)에 양가(良家)의 자제를 뽑아 노래를 부르고 춤을 추게 한 것 등은 그 한 유풍으로 볼 수 있다.

또한, 국자감(國子監)과 같은 관학 교육기관이 존재했음에도 불구하고, 사학십이도(私學十二徒)와 같은 민간 교육기관이 크게 일어난 것도 신라시대 화랑도의 전통이 남아 있었던 데서 연유하는 현상으로 보인다.

그러나 조선시대에 들어오면서 이러한 화랑의 유풍마저 사라지게 되고 오로지 노래나 춤을 즐긴다는 가무조합적 기능만이 남게 되었다. 그리하여 화랑을 남자무당(巫夫) · 창우(倡優) · 유녀(遊女) · 무동(舞童) 따위를 가리키는 말로 쓰이게 되었고, 마침내 화랑도의 본질적인 성격과는 완전히 다른 개념이 되고 말았다.