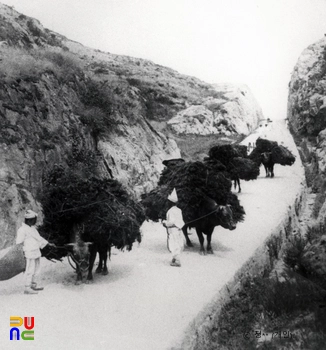

나무장수

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

산에서 나무를 해다 파는 직업인. 장수.

내용

6·25사변 뒤에도 나무장수를 흔히 찾아볼 수 있었는데, 이때까지만 하여도 연탄이 널리 보급되지 않아, 밥을 짓거나 방을 따뜻하게 하기 위하여 나무를 사용하였기 때문이다.

주업으로 나무장수를 하는 사람도 많았지만, 농한기에 농민들이 부업으로 하기도 하였다. 농민들이 부업으로 나무를 내다 팔 때는 지게에 지고 나왔으나, 본격적인 나무장수는 수레나 길마에 땔감을 가득 싣고 나왔는데, 이를 ‘장작바리’라고 하였다.

나무장수가 해다 파는 땔나무에는 솔잎만을 모아 두부모 자르듯 반듯하게 만든 솔가리, 소나무가지를 모은 솔가지, 통나무를 길쭉하게 잘라서 가운데를 쪼갠 장작, 산나무에 붙어 있는 말라 죽은 가지를 모은 삭정이 등이 있다.

충청북도 청원군 낭성면에 전해지고 있는 <산판소리>는 나무를 베어서 청주장에 내다가 팔기까지의 과정을 담은 노래이다. 목도질소리, 나무베러 가는 소리, 꼴베는 노래, 톱질노래, 나무꾼노래, 나무끄는 소리로 이어지는 이 노래는 나무장수의 노동 과정을 잘 나타내 주고 있다.

나무를 끌어내거나 목도질을 할 때 발을 맞추고 호흡을 맞추기 위해서는 무엇보다도 노래가 필요하였을 것이다. 나무꾼의 생활을 나타내주는 민요도 많이 전하는데, 예를 들면 전북특별자치도 장수에는 “가세 가세 나무 가세/깊은 산에 나무 가세/우드락 뚝딱 나무 가세”와 같은 노래가 전해지고 있다.

관련 미디어

(1)

집필자