보신각 터 ( 터)

1990년 서울특별시 기념물로 지정되었다. 지정면적 2,906㎡. 보신각이란 이름은 1895년(고종 32)에 처음 등장하는 것으로, 그 이전 종루(鐘樓)가 위치했던 곳은 여러 번 이동이 있었다. 조선 태조는 한양에 도읍을 정하고 고려의 제도를 따라 1396년(태조 5) 지금의 인사동 어귀인 청운교(靑雲橋) 서쪽에 각을 짓고 종을 걸어 종소리에 따라 각 성문을 열고 닫게 하였다.

이때의 종루 규모는 2층 누각에 5칸이었다. 새벽 종은 파루(罷漏)라 하여 오전 4시경 33천(天)에 고하는 뜻으로 33번을 쳐서 성문을 열었고, 저녁 종은 인정(人定)이라 하여 오후 7시경 28수(宿)를 뜻하는 28번을 쳐서 성문을 닫았다. 또 도성 안에 큰 화재가 나도 종을 쳐서 주민들에게 알렸다.

1413년(태종 13) 종묘 남쪽 길에 5칸의 층루를 세우면서 이 종루를 순금사(巡禁司)의 남쪽이며 광통교(廣通橋)의 북쪽인 운종가(雲從街), 즉 현재의 종로 네거리로 옮겼다. 1440년(세종 22) 종전의 종루를 헐고 다시 지었는데 규모를 확대한 것이다. 이때의 규모는 동서 5칸, 남북 4칸으로 위층에는 종을 달고 누 아래로는 인마(人馬)가 다니게 하였다.

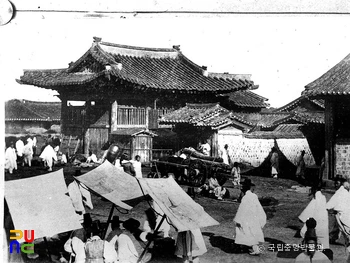

그러나 임진왜란으로 불에 타 1619년(광해군 11) 4월에 누각을 새로 지었으며, 1686년(숙종 12) 1월에 또다시 불이나 중건되었다. 1869년(고종 6) 운종가 일대에 대화재가 발생하여 종루는 시전 건물과 더불어 소실되었고, 그해 10월에 다시 건립되었다. 이 종루 건물에 1895년 3월 15일 고종이 ‘普信閣(보신각)’이라는 현판을 내려 이때부터 보신각으로 불리게 되었으며, 이때의 건물은 정면 3칸, 측면 2칸의 단층 팔작지붕이었다.

이 보신각 건물은 1915년 도로를 보수할 때 원래 있던 위치에서 약간 뒤로 옮겨졌으며, 1950년 한국전쟁 때 파괴되어 1953년 12월 그 위치에서 다시 뒤로 물려 중건되었다. 1979년 8월 15일 다시 뒤로 물려 대지를 145평에서 850평으로 확장하고 주위에 난간을 둘렀으며, 정면 5칸 측면 4칸 연건평 144평의 중층 누각을 철근콘크리트조로 다시 짓고 위층에 종을 걸고 아래층은 개방하였다.

한편 지하철 1호선 공사를 하다가 보신각 서편 지하 3m에서 커다란 주초석과 장대석이 발견되었는데 이는 임진왜란으로 불타기 전의 보신각 종루의 유구로 추정되며, 경복궁 아미산(峨嵋山)에 옮겨놓았다가 현재는 서울역사박물관 마당에 놓여있다.