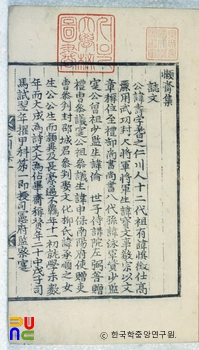

신와집 ()

1900년 정재경의 증손 정유원(鄭逌遠)이 편집·간행하였다. 권두에 송병선(宋秉璿)의 서문과 자서(自序)가 있고, 발문은 없다.

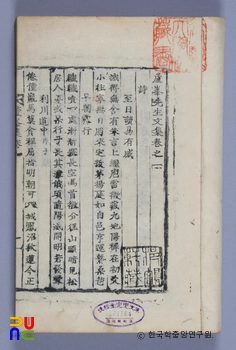

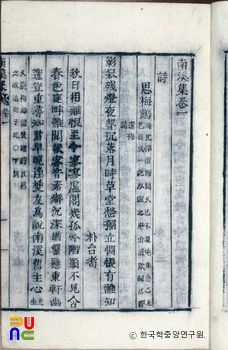

9권 4책. 목활자본. 국립중앙도서관과 규장각 도서 등에 있다.

권1에 부(賦) 1편, 시 28수, 권2∼4에 소(疏) 3편, 서(書) 61편, 잡저 14편, 권5·6에 서(序) 11편, 기(記) 5편, 발(跋) 15편, 명(銘) 2편, 잠(箴) 4편, 찬(贊) 5편, 혼서(婚書) 2편, 상량문 1편, 축사 3편, 제문 37편, 권7·8에 묘표 1편, 묘지명 6편, 행장 3편, 잡지 1편, 권9에 부록으로 행장 1편, 제문 5편, 만사 3수 등이 수록되어 있다.

서(書)는 주로 관혼상제(冠婚喪祭)와 심성(心性)·이기(理氣) 등에 대하여 문답한 것이다. 사례(四禮)와 이기설(理氣說)을 연구하는 데 참고 자료가 된다.

잡저 가운데 「수필록(隨筆錄)」에서는 국상(國喪)의 졸곡(卒哭) 전에는 대·중·소사(大中小祀)를 봉행할 수 없다는 것이 이이(李珥)와 송익필(宋翼弼)의 정론이므로 이를 따라야만 예에 합당하다고 하였다. 이는 국상 중의 제례(祭禮)를 연구하는 데 좋은 자료가 된다.

「배읍례고증(拜揖禮攷證)」은 절과 읍을 해야 할 경우와 하지 않아야 할 경우를 가려서 설명하고 그 절차와 법도에 대해서도 구체적으로 밝힌 것이다. 배읍의 절차를 연구하는 데 좋은 자료가 된다. 「학문기본공정지도(學問基本工程之圖)」에서는 학문하는 방법을 설명하면서 함양(涵養)·성찰(省察)·치지(致知)·역행(力行) 등 4조목의 공부가 오륜을 밝히는 기본이 된다고 하였다.

이 밖에도 우리나라 향약(鄕約)의 기원과 성격을 이해하는 데 참고가 되는 「향약서(鄕約敍)」와 사람을 쓰는 데 얼굴을 가지고 가리는 이적(李勣)의 용인(用人)을 비판한 「당이적취인이모풍후론(唐李勣取人以貌豊厚論)」이 있다. 또한, 스승 송환기(宋煥箕)와 문답한 내용 및 송환기의 언동을 일기체로 적은 「담상일기(潭上日記)」와 오희상(吳熙常)을 방문해 보고 들은 것을 적은 「노호일기(老湖日記)」도 있다.