안와유고 ()

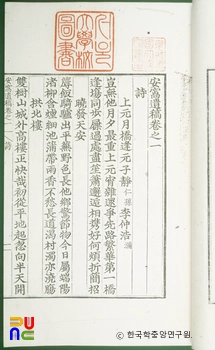

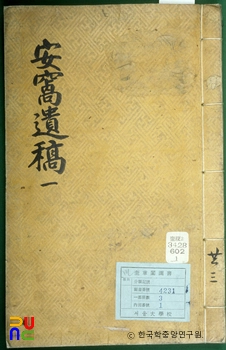

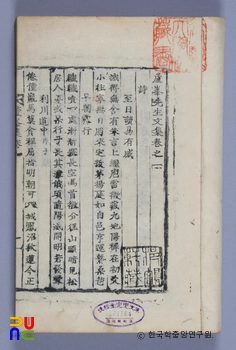

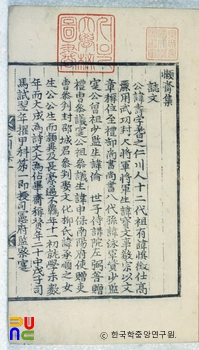

6권 3책. 목판본. 1787년(정조 11) 어명에 의해 내부(內府)에서 편집, 간행하였다. 권두에 정조의 어제서문이 있고, 발문은 없다. 규장각 도서에 있다.

권1∼3에 시 401수, 권4에 소차(疏箚) 16편, 권5에 서(序) 7편, 기(記) 7편, 발(跋) 2편, 제문 17편, 권6에 고문 3편, 애사 3편, 교서 3편, 전장(箋狀) 7편, 잡저 10편 등이 수록되어 있다.

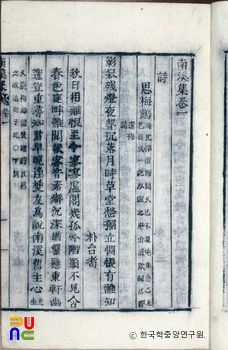

시에는 명승고적을 탐방하고 읊은 것이 많다. 권1의 시 가운데 「고란사」·「낙화암」 등은 서경(敍景)의 뛰어난 묘사와 역사에 얽힌 슬픈 감회를 잘 조화시키고 있다. 권2의 시는 관북 지방의 행려시(行旅詩)로 「경성백일루(鏡城百一樓)」·「두만강」 등이 있고, 권3의 시는 「유점사(楡岾寺)」·「해금강」 등 관동 지방의 경치를 읊은 것이 대부분이다. 시에 때가 묻지 않았으며 기개가 엿보인다.

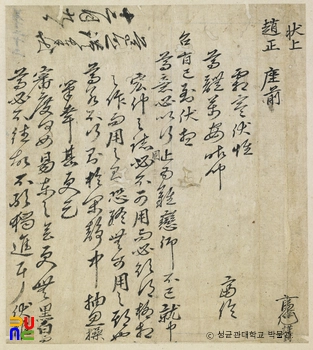

상소문 가운데 「진계차(陳戒箚)」는 당시의 시폐를 지적한 뒤 인재를 발탁하고 언로를 넓히며 기강을 확립해야 함을 강조한 것이다.

「청파호남대선겸부사간소(請罷湖南隊船兼附私懇疏)」는 호남 지방의 세(稅)와 대동미(大同米)를 한꺼번에 조운(漕運)하지 말고 종전대로 환원할 것을 건의한 내용이다. 당초 뱃사람들의 부정과 고의적인 선박 파괴 등을 막기 위해 선혜청에서 그에 대한 제도를 만들었으나 선가(船價)와 잡비 등의 부담으로 그 지방 백성들의 피해가 심하다고 지적, 이와 같이 건의하였다.

잡저의 「허이양인숙우론(許夷兩人孰優論)」은 허유(許由)와 백이(伯夷)에 관해 논평한 내용이다. 이밖에 발의 「주자필적발(朱子筆蹟跋)」은 태의(太醫) 김덕륜(金德崙)이 연경(燕京)에서 갖고 온 주희(朱熹)의 유묵을 보고 글씨의 필력과 풍기는 기상을 찬양한 내용이다.