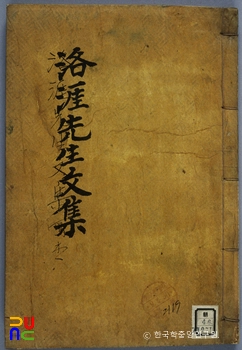

애라재집 ()

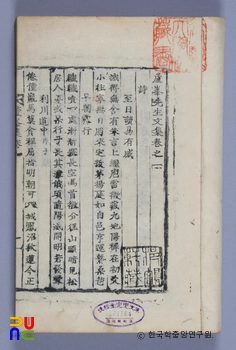

송문흠(宋文欽)이 구집(舊集)에 증보하여 편집한 것을 1776년(영조 52) 아들 송익필(宋益弼) 등이 중간하였다. 권두에 남유용(南有容)의 서문이 있고, 권말에 이덕수(李德壽)의 구서(舊序)와 송익필의 발문이 있다.

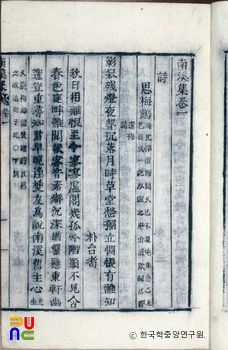

2권 1책. 활자본. 국립중앙도서관에 있다.

권1에 시 46수, 권2에 서(書) 3편, 논(論) 5편, 서(序) 2편, 명(銘) 2편, 잡저(雜著) 2편, 애사(哀詞) 1편, 제문(祭文) 2편, 경의(經義) 6편, 부록으로 묘표(墓表) 1편, 유사(遺事) 1편, 만사(輓詞) 18수, 애사 1편 등이 실려 있다.

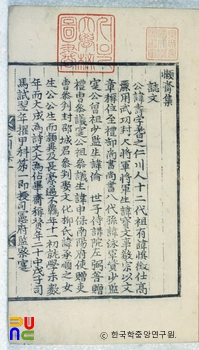

서 가운데 「답이봉사덕수서(答李奉事德壽書)」·「답사제성중서(答舍弟盛仲書)」 등은 문장에 대해 논한 것으로, 문장을 하려면 양기(養氣)·명리(明理)·역학(力學)·다작(多作) 등의 요소를 갖추어야 한다고 기술하였다. 또한, 당송시대(唐宋時代)의 여러 문장 중에서 한유의 저술만이 도리(道理)가 내포된 성인의 말씀에 가깝다고 평하였다.

논 가운데 「속구양자붕당론(續歐陽子朋黨論)」은 구양수(歐陽脩)의 붕당론을 보충 설명한 것으로, 인군(人君)이 소인과 군자를 잘 구별해야 국가를 잘 다스릴 수 있다고 주장하였으며, 사군자(士君子)가 당의(黨議)에 간섭하는 것은 옳지 않지만 사론(士論)이 구차하게 같아서도 안 된다고 강조하였다.

「이론(利論)」에서는 이(利)에는 천하를 이롭게 하는 대리(大利)와 일신만을 위하는 소리(小利)가 있다고 지적하면서, 인의(仁義)를 중심으로 하는 대리를 실천해야 한다고 주장하였다. 그밖에 불교의 범람을 염려한 「애승도행문(哀僧道行文)」과 덕치의 경륜을 표현한 「문왕척강재제좌우(文王陟降在帝左右)」 등이 있다.