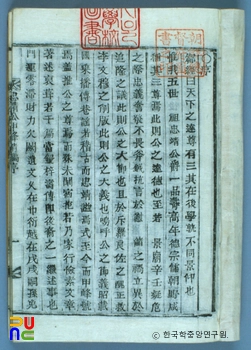

양서문집 ()

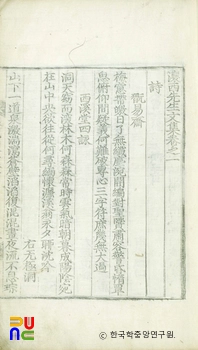

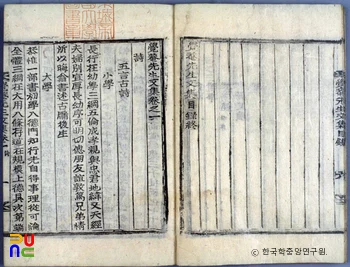

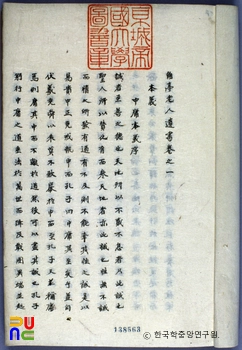

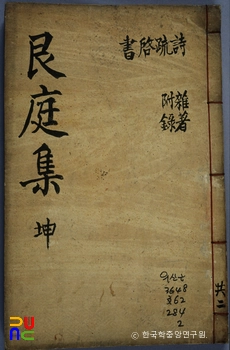

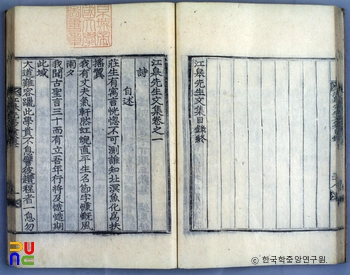

규장각 도서본은 6권 3책, 국립중앙도서관 소장본은 6권 2책. 목판본. 서문과 발문이 없어 간행 경위를 알 수 없다. 권두에 「양서선생헐마장잡영제목(瀼西先生歇馬莊雜詠題目)」과 연보가 있다.

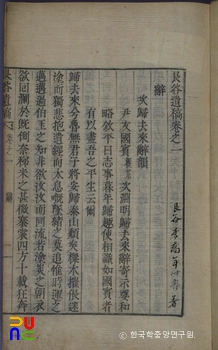

권1·2에 시 243수, 권3에 시 잡체(雜體) 44수, 권4에 시 집구(集句) 123수, 권5에 교서(敎書) 7편, 표전(表箋) 8편, 소차(疏箚) 5편, 서(書) 3편, 권6에 상량문 2편, 축문 2편, 제문 17편, 통문 2편, 묘지 3편, 행장 1편, 부록인 묘갈 등이 수록되어 있다.

시는 차운(次韻)이나 화운(和韻) 형식으로 지은 것이 많은데, 그 중 김수(金睟)·이항복(李恒福) 등과 창수한 것이 많다. 임진왜란이 일어난 뒤 장천사(張天使)·공천사(龔天使) 등 중국 사신과 경회루(慶會樓)·벽제역(碧蹄驛)·파주관(坡州館)·태평루(太平樓) 등에서 화답한 시와 피란시(避亂詩)가 여러 편 있다.

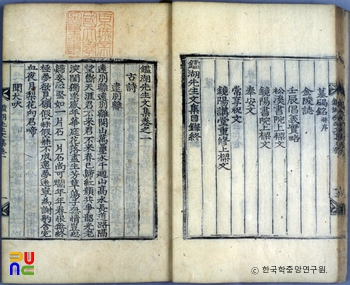

이밖에 도잠(陶潛)의 「귀거래사(歸去來辭)」나 소식(蘇軾)의 「적벽부(赤壁賦)」에 나오는 글자를 이용해 지은 시가 상당수 있다. 잡체는 연아체(演雅體)·무산일단운체(巫山一段雲體)·자고천체(鷓鴣天體)·악부체(樂府體)·직금체(織錦體)·오측체(五側體)·수미음체(首尾吟體)·장두체(藏頭體) 등으로 되어 있다.

집구는 일정한 시제(詩題)를 정해 이백(李白)·두보(杜甫)·백거이(白居易)·이구령(李九齡)·피일휴(皮日休)·정단몽(程端蒙)·진준경(陳俊卿) 등 500여 명의 시 가운데 운부(韻部)에 따라 한 구절씩 가져다 네 구절로 한 수의 절구(絶句)를 만들고, 원 저자의 이름을 밑에 표시한 것이다.

교서에는 세 번씩이나 좌의정을 사직한 이항복에게 내린 불윤비답(不允批答: 정승의 사직을 윤허하지 않음), 영중추부사로 관직을 그만둔 정탁(鄭琢)에게 내린 것 등이 있다.

소차에는 이괄(李适)의 난 때 왕을 호종하지 못한 것을 자책해 올린 상소, 이이첨(李爾瞻)·한찬남(韓纘男) 등의 죄상을 탄핵한 몇 편의 「옥당차자(玉堂箚子)」 등이 있다. 통문에는 임진왜란 때 의병을 모집하기 위해 지은 것이 있다.