예학 ()

예(禮)의 기원에 관해서는 그동안 다양한 학설들이 제시되었다. 풍속과 습관에서 기원했다고 보는 ‘풍속설(風俗說)’, 인정에 근거하여 만들어졌다고 보는 ‘인정설(人情說)’, 신에 대한 제사로부터 유래되었다고 보는 ‘제사설(祭祀說)’, 물품이나 행위에 의미를 부여하던 의식으로부터 기원했다고 보는 ‘예의설(禮儀說)’, 사회적 관계에서 행해진 예물 교환으로부터 유래했다고 보는 ‘교왕설(交往說)’이 그것이다. 예의 기원에 대해 이처럼 다양한 학설들이 존재함에도 불구하고, ‘예(禮)’라는 문자의 출현에 주목할 필요가 있다. 어떤 현상이 문자화되었다는 것은 곧 해당 현상에 대한 사회적 의미 부여가 상당 수준 진행되어 개념화되었음을 전제하기 때문이다. ‘예’ 자는 제사 용기를 뜻하는 ‘풍(豐)’ 자로부터 시작되었고, 좀 더 풍부한 의미가 추가되면서 ‘예’ 자로 발전했다.

고고학과 문자학의 연구 성과를 참고할 때, ‘예’라는 문화가 추동되고 형성되는 데 중요한 영향을 미친 시기는 은대(殷代)이며, 그것이 문자로 정립된 시기는 주대(周代) 초기일 가능성이 높다. 특히 주대 초기에 이르면, ‘예’ 자로 표현되는 내용이 제례를 넘어 예의나 예절을 가리키는 집합명사로 사용되는가 하면, 규칙이나 제도를 의미하는 추상적 단계로까지 발전했음을 확인할 수 있다. 그리고 주공(周公)으로부터 ‘예’를 통해 국가를 다스려야 한다는 이른바 ‘예치(禮治)’라는 정치 문화와 제도가 본격적으로 시작되었다. 이처럼 주나라 때 발전적으로 정리된 예를 ‘주례(周禮)’라고 한다.

주례는 그보다 앞선 하나라의 예[夏禮]와 은나라의 예[殷禮]를 계승 · 변화시킨 것이지만, 하의 ‘존명(尊命)’이나 은의 ‘존신(尊神)’을 지양하고 ‘존례(尊禮)’로 나아갔다고 이해된다. 이는 초월자에게 제사를 지내어 복을 구하던 행위에서 벗어나, 윤리적 행위와 올바른 정치를 통해 복을 획득하려는 차원으로 발전했음을 뜻한다. 이 과정에서 ‘예’는 ‘ 덕(德)’과 긴밀하게 연계되었다. 예컨대 “덕을 공경하지 않으면 천명을 일찍 잃게 될 것”이라는 우려나, “지치(至治)는 향기로워 신명을 감격시키며, 서직(黍稷)이 향기로운 것이 아니라 명덕(明德)만이 향기롭다”와 같은 믿음이 이를 잘 보여 준다.

주대 초기 주공에 의해 설정되고 이후 발전해 간 주례는, 외적으로는 우주 자연의 원리에 부합하는 ‘질서’를 구축하고, 내적으로는 천명을 보전할 수 있는 ‘경덕(敬德)’을 실천하는 것을 근간으로 한다고 할 수 있다. 이 질서는 본질적으로 존비(尊卑) · 장유(長幼) · 친소(親疏) 등의 관계 조건에 따라 대소 · 선후 · 경중을 차등 적용하는 ‘차별의 논리’ 위에 성립한다. 그리고 이러한 차별의 논리가 구성원들에 의해 정당하다고 동의될 때 비로소 질서는 유지된다. 차별의 논리가 정당성을 얻기 위해서는, 질서 체계의 상층부[특히 군주]가 반드시 개인적 욕망을 극복해야 하며, 이는 다시 하층부의 삶을 보호하는 ‘혜택’으로 확장되어야 한다. 하늘은 백성이 보고 듣는 것을 통해서 보고 듣는다는 논리 위에서, 하늘의 보우를 받는 ‘덕’은 곧 백성의 지지를 받는 ‘은혜[惠]’로 치환된다. 이러한 원리는 주나라를 안정된 질서 위에서 영속적으로 유지해야 할 책무를 가진 주대의 모든 왕들이 걸어야 할 길로 훈계되었다.

주례로 대변되는 주나라 초기의 예치 또는 덕치(德治)의 정치 문화는 주나라의 동천(東遷)과 함께 붕괴되었다. 주례가 제정되던 당시에는 절박한 고민이 있었고, 절실한 문제의식이 있었다. 그러한 고민과 문제의식을 합리적이고 이상적인 방식으로 풀어낸 주1 제도가 이른바 ‘주례’였다. 그리고 주인(周人)들은 이 주례를 통해 획기적으로 정국을 안정시키고 문화를 발전시켰다. 그러나 춘추시대라고도 불리는 이 시기에는 주례로 대변되는 이러한 전통적 가치는 ‘힘[力]’과 ‘이익[利]’이라는 새로운 지배가치의 강력한 도전을 받았다. 이 시기의 혼란상을 ‘예괴악붕(禮壞樂崩)’이라고 부르는 이유가 여기에 있다. 춘추시대 말기에 활동한 공자(孔子)는 바로 이러한 현실에 대한 문제의식을 분명히 했고, 유학(儒學)은 이러한 배경에서 탄생하게 되었다.

공자를 비조(鼻祖)로 하는 철학 사상을 유학이라고 부르는 이유는 무엇일까? ‘유(儒)’는 당시 예를 가르치는 교육자 또는 예의 집행을 담당하는 전문가를 가리키는 직업군이었다. 공자는 당시에 이와 같은 ‘유’라는 직업군에 속한 인물이었을 뿐만 아니라, 지례자(知禮者)라는 명성을 얻고 있었다. 『논어』에서 공자가 방국 또는 천하를 무도(無道)하다고 규정할 때마다 예악(禮樂)의 붕괴 현상을 언급한 것도 이런 맥락에서 이해할 수 있으며, 제자에게 소인유(小人儒)가 아닌 군자유(君子儒)가 될 것을 가르쳤던 것도 이와 무관하지 않다.

예악의 붕괴 현상을 보면서 공자는 예의 본질[質]과 형식[文] 가운데 형식만 추종하는 세태를 비판하고 본질의 회복을 주장했다. 제후국이었던 노(魯)나라의 대부 계씨(季氏)가 자신의 집에서 천자에게만 허락되었던 팔일무(八佾舞)를 버젓이 공연했던 사례를 비판하면서 공자가 “이런 짓을 차마 할 수 있다면 어떤 짓을 차마 못하겠는가”라고 개탄했던 일화는 유명하다. ‘예괴악붕’의 시대는 ‘힘’의 이동과 함께 도래했다. 천자에서 제후로, 다시 제후에서 대부로 ‘힘’이 이동하면서, 예는 자신의 본래적 ‘권위’를 잃고 ‘힘’의 논리에 의해 조작되고 농락되었다. 위의 사례에서 공자가 읽어낸 문제는 바로 ‘힘’의 논리에 의해 붕괴된 예악의 현실이며, 그러한 현실이 주는 우려는 그 ‘힘’의 ‘무소불위’의 가능성이다.

여기에서 한 가지 분명히 해두어야 할 것은, 공자가 형식[禮儀]의 붕괴를 개탄한 것이 아니라 본질[禮義]의 붕괴를 개탄하고 있다는 사실이다. 즉, 팔일무가 엉터리로 공연되어서 개탄한 것이 아니라, 형식을 통해 세우고자 했던 질서가 ‘힘’의 논리 앞에 무의미해지고 무기력해졌음에 개탄한 것이다. 본질[禮義]의 붕괴에 대한 이와 같은 개탄은 공자가 형식이 아닌 본질에 중점을 두고 예에 접근했음을 보여 준다. 공자는 예악이 붕괴되는 현실을 보면서 예의 본질과 형식을 구분하여 이해했고, 그러한 구분을 통해 예의 본질을 어떻게 회복할 수 있을지 고민했다. 그뿐만 아니라 그것이 갖는 정치적 · 사회적 의미에 대해서도 고려했다. 부모님의 상을 1년으로 단축하자는 제자에게 3년상의 의미를 설명했던 공자의 모습도 예의 범주는 다르지만 맥락은 동일하다. 이렇게 유학의 출현과 함께 예는 철학적 성격을 갖고 사상사의 맥락에서 논의되었으며, 동시에 예의 학술적 의미를 확정하고 실천적 내용을 규정하는 예학(禮學)이 시작되었다.

예에 대한 성리학적 인식의 특색을 가장 잘 보여 주는 것으로는 단연 “예는 천리(天理)의 절문(節文)이며, 인사(人事)의 의칙(儀則)이다[禮者, 天理之節文, 人事之儀則也.]”라는 주희(朱熹: 1130~1200)의 정의를 꼽을 수 있다. 주희는 이 간결한 언술을 통해 주나라 이후 규범과 제도라는 현실적 차원에서 논의되던 예를 이법과 원리라는 본원적 차원으로 그 논의 범주를 확장시켰다.

주희에 따르면 하늘은 모든 존재의 시원이며, 천리는 모든 당위의 본원이다. 하늘이 생성한 모든 존재는 천리를 자신의 존재 원리로 부여받았기 때문에 모든 존재는 자신이 부여받은 존재 원리에 따라 살아야 한다는 것이 성리학적 논의의 기본 토대이다. 그러므로 사람이라는 존재가 영위하는 개인적 혹은 사회적 삶의 총체를 ‘인사’라고 할 때, 그것은 당연히 ‘천리’에 부합하는 것이어야 한다. 주희가 천리와 인사의 틀로 예를 정의한 것은 존재와 당위를 관통하는 성리학의 철학적 지평 위에서 예를 조망하고 논의했음을 보여 준다.

그러나 성리학에서 인사가 천리에 부합해야 한다는 것은 이상적 당위일 뿐이며, 현실은 그렇지 못하다는 것을 유념해야 한다. 현실이 그렇지 못한 이유는 천리를 인사에 구현해야 하는 인간이 균질적 존재가 아니기 때문이다. 청(淸) · 탁(濁), 수(粹) · 박(駁)과 같은 기품(氣稟)의 차이를 지니고, 이에 따라 현실적 문제 상황에 노출될 수밖에 없다. 따라서 사람들은 자신들의 존재 원리인 천리에 부합하도록 인사를 수행하게 인도해 줄 일종의 매뉴얼을 필요로 한다. 예는 바로 이 지점에서 그 출현이 요청된다. 성리학적 예의 정의 역시 여기에서 의미를 획득한다. 즉, 주희가 언급한 ‘천리의 절문’과 ‘인사의 의칙’이란 곧 인사가 마땅히 부합해야 할 천리가 예라는 매뉴얼로 정리된 것을 뜻한다.

성리학이 예의 개념을 이렇게 정리하고 이를 바탕으로 구성해 낸 예학적 이론은 성리학 이전의 그것과는 전혀 다른 것이다. 그러나 중요한 점은, 성리학자들이 예를 중시했던 근본적인 이유가 자신의 존재 원리를 자신들만의 이론 체계 속에서 자각하고, 그것을 삶의 현장에서 실현하고자 했다는 사실에 있다. 바로 이러한 이유 때문에 그들은 예를 철저히 학습하고 연구하며 준행할 수 있었다. 이 점을 이해해야 성리학이 왜 그토록 예학을 중시했는지를 알 수 있다.

성리학에서는 어려서부터 예를 몸에 익히는 것을 공부의 중요한 부분으로 여겼다. 천리가 인사에 구현됨으로써 자신의 존재 원리를 삶 속에 실현하기 위해서는 예라는 매뉴얼에 맞게 훈련되어 있어야 하기 때문이다. 그러나 단순한 반복을 통한 습숙(習熟)만으로는 한계가 있기에, 성리학에서는 예에 대한 진지(眞知)를 획득하는 공부 또한 필요하다고 강조했다. 이러한 진지를 얻기 위해 제안된 공부가 바로 궁리(窮理)이며, 성리학에서 예가 궁리의 최우선 대상이 된 까닭이 여기에 있다.

여기에서 중요한 문제가 대두된다. 그것은 “누가 천리를 인사의 의칙이 되어 줄 매뉴얼로 절문할 것인가?”이다. 절문의 주체는 천리를 완벽하게 체화한 사람이어야 하는데, 성리학에서 그러한 사람은 바로 성인(聖人)이다. 성리학에서 말하는 성인은 기품(氣稟)과 인욕(人欲)이라는 존재론적 문제 상황으로부터 자유로운 사람이다. 그는 청명하고 순수한 기품을 소유했기 때문에 천리가 인사에 구현되는 데 하등의 장애나 구애를 받지 않는다. 그는 사람이면서도 곧 천리의 체현자이다. 따라서 이러한 성인에 의해 제시된 ‘가르침[敎]’은 사람들 각자가 존재론적 차원에서 이미 구유하고 있는 ‘천명지성(天命之性)’을 각자의 삶에 준행할 수 있도록 품절(品節)하고 잘못되지 않도록 방범(防範)한 매뉴얼을 가리킨다고 할 수 있다.

“천리가 성인에 의해 절문되어 인사의 의칙으로 매뉴얼화된 것이 예”라는 성리학적 정의는, 예가 단순한 인위적 구성물이 아니라 인간 내면의 본래적 존재 원리가 자연스럽게 구현된 것이라는 논리에 의해 강화된다. 비록 성인의 손을 빌려 제정된 것이지만, 그것이 성인 개인의 임의적 고안물이 아니라는 점에서 본질적으로는 하늘이 직접 만든 것과 다르지 않다. 이처럼 임의적 인위성이 배제된 예는 결국 사람 개개인의 내면에 구유되어 있는 존재 원리로 귀결되며, 이러한 논리에 입각하여 ‘예즉리(禮卽理)’라는 더욱 단순하면서도 강력한 정의로 나아가게 된다.

이처럼 천리가 인사의 의칙으로 매뉴얼화되는 과정에서 요구되었던 절문이 성인에 의해 이루어졌다는 사실은, 그 임의적 인위성이 배제되었음을 담보한다. 이로써 ‘천리의 절문’이었던 예는 이제 곧바로 ‘ 이(理)’ 그 자체로 비약하게 된다. 이러한 논리적 구도 속에서 본다면, 이(理)를 중시했던 성리학자들이 예에 집중한 것은 지극히 당연한 논리적 귀결임을 알 수 있다.

주나라 이후 예는 규범, 제도, 문화 등 개인과 사회를 통치하는 원리로 이해되었다. 따라서 이렇게 막중한 예를 제정하고 시행하는 주체에 대한 분명한 기준이 있어야만 했다. 그 주체는 덕(德)과 위(位)를 겸비한 천자(天子)였다.

“천자가 아니면 예[禮]를 평의하지 못하며, 도량형[度]을 제작하지 못하며, 문자[文]를 검토하지 못한다. …… 비록 그 위(位)가 있더라도 그 덕(德)이 없으면 감히 예악을 만들지 못하고, 비록 그 덕이 있더라도 그 위가 없으면 역시 감히 예악을 만들지 주2

이러한 기준과 관련하여 한대(漢代) 예학의 대가인 정현(鄭玄: 127~200)은 “예악을 만드는 것은 반드시 성인(聖人)이 천자의 위에 있어야 한다”고 해석했다. 이는 반드시 ‘성인’으로서의 덕과 ‘천자’라는 위를 동시에 충족시킬 때만 예악을 제작하고 시행할 수 있는 일체의 권한이 주어진다는 점을 분명히 한 것이다. 그런데 성리학을 집대성한 주희는 정현과 다르게 ‘성인’에만 집중할 뿐 ‘천자’에 대해서는 굳이 언급하지 않았다. 즉, 주희는 예에 관한 절대 권위가 위가 아닌 덕에 있다고 본 것이다. 이러한 인식은 한대 이후 각 왕조마다 수많은 예전들이 황제의 이름으로 제정되었음에도 불구하고, “예악이 폐기되고 붕괴된 지 2,000여 년이 되었다”고 단언하는 데서도 확인할 수 있다.

주희가 보기에 예의 핵심은 ‘도수문위(度數文爲)’로 일컬어지는 형식이 아니라, 미세한 부분들에까지 스며 있는 ‘의리(義理)’이다. 주희가 생각하는 예학을 해야 하는 이유 역시 형식보다는 의리를 이해하기 위해서이다. 하지만 2,000여 년의 간극으로 인해 고례(古禮)가 산실되어 버린 현실에서는 의리를 찾아 내기란 매우 어렵게 되었다는 것이 주희의 생각이었다. 이러한 현실에 비추어 봤을 때, 역대 왕조들의 예 관련 작업들이란 것이 고례의 본의를 상실한 것이라면 아무리 거질의 예전들을 산출했다 해도 “폐기되고 붕괴되었다”라고 말하지 않을 도리가 없는 것이다.

예의 폐기와 붕괴 여부는 양[예전의 권질]으로 판단할 문제가 아니라 질[예의 본질로서의 의리]로 판단할 문제라는 주자의 생각은 곧 예의(禮儀)만을 추구하고 예의(禮義)는 방기한 ‘예괴악붕’에 대해 우려를 표했던 공자의 입장과 같은 것이다. 그리고 이러한 생각의 이면에는 예의 주체 문제가 가로놓여 있다. 폐기되고 붕괴된 예를 부흥시킬 적임자로 주희는 천자보다 성인을 희망했다. 이때 성인은 두말할 나위 없이 예의 본질인 의리의 담지자 또는 권위자이다. 이러한 주희의 논리는 진 · 한 이후 수많은 학자들이 유학의 경전을 해석하고 공 · 맹의 사상을 연찬했음에도 불구하고 도통(道統)은 민멸(泯滅)되었다고 평가한 ‘도통론’의 그것과 깊은 상관관계를 갖는다.

맹자에 의해 그 단초가 제시되었고 당 말기 한유(韓愈: 768824)에 의해 그 필요성이 새롭게 제기되었던 ‘도통’ 문제는, 북송의 정이(程頤: 10331107)를 통해 성리학적 ‘도통’으로 재정의되었고, 남송의 주희에 의해 비로소 완성된 형태를 갖추게 되었다. 주희가 도통론을 제기한 중요한 이유는 세상을 이끌어 가는 진정한 주체가 제왕을 중심으로 하는 위정자들이 아니라 성인을 중심으로 하는 학자들이며, 그 권위의 근거 역시 위(位)가 아닌 도(道)라는 사실을 천명하는 데 있다. 도통론에 담긴 이와 같은 주체의 전환은 예를 논의하는 장에서도 동일한 논리가 작동한다.

주희가 예의 주체로서 성인을 언급한 것과 예를 “천리의 절문이며, 인사의 의칙이다”라고 정의한 것은 긴밀하게 연계되어 있다. 왜냐하면 천리는 성인에 의해서만 절문되어서 인사의 의칙으로 기능할 수 있기 때문이다. 즉, 예는 인위적으로 아무렇게나 제작되는 것이 아니라 인간 내면의 본래적 존재 원리에 대한 충분한 체득이 있어야 하고, 그것이 자연스럽게 바깥으로 구현된 것이라고 보았던 것이다. 이렇게 예를 천리와 인사라는 구도 위에서 의리를 지향하는 것으로 이해하고, 그 주체로서 성인을 주목하는 성리학의 이해는 우리나라의 예학에서도 중요한 기준이 된다.

예학이란 일반론적으로 보면 예와 관련한 제반의 학술적 업적을 가리키는 말이라 할 수 있다. 하지만 이러한 정의는 해당 시대의 예학이 직면했던 구체적인 고민과 이를 해결하기 위해 노력한 통시적 발전상을 충분히 보여 주지 못한다. 특히 우리나라의 예학은 우리가 예를 독자적으로 계발하고 정립한 학술적 업적을 성취한 것이 아니라는 점에 유념할 필요가 있다. 아주 오래전 중국에서 제창되고 발전해 온 예라는 문화적 현상과 의례적 체계를 시간・공간상으로 이질적인 우리나라에 착근시키는 과정에서 수행된 학술적 작업이 바로 우리나라의 예학이다. 따라서 우리나라의 예학을 이해하기 위해서는 해당 시대 예학자들의 구체적인 문제 상황에 대해 이해할 필요가 있다.

예학은 유학과 함께 발전했고, 우리나라에서 유학을 표방했던 왕조는 조선왕조였다. 따라서 우리나라의 예학은 조선시대에 가장 활발했고 그 성과 또한 대단했다. 하지만 조선시대 예학자들은 그 과정에서 이질적이고 대립적인 상황, 그리고 그에 따른 수많은 난감한 문제들과 직면해야만 했다. 이때 그들은 우선 이 문제들 자체에 대한 이해를 제고하기 위해 노력했으며, 나아가 이를 사회적으로 설명하기 위해 학술적으로 조정하고 결합시키는 작업들을 전개해 갔던 것이다.

‘고례’와 『가례』

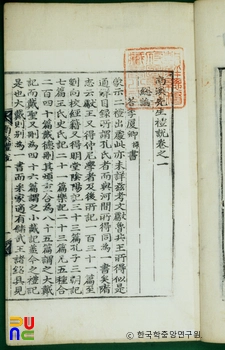

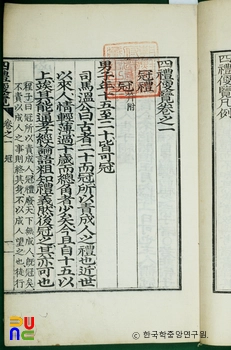

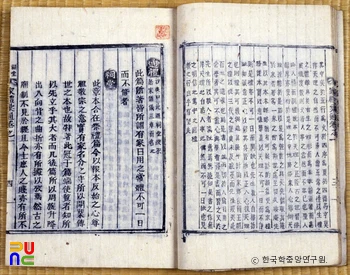

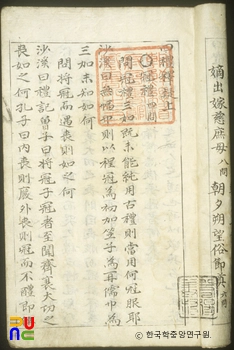

조선시대 예학자들이 직면했던 첫 번째 당혹스러운 문제는 ‘고례(古禮)’와 『가례(家禮)』의 관계였다. ‘고례’는 이른바 삼례(三禮)로 통칭되는 『주례(周禮)』・ 『의례(儀禮)』・ 『예기(禮記)』를 가리킨다. 이들 삼례서는 모두 한대(漢代) 이전에 편찬된 것들로, 후대의 예학자들이 예의 본의를 탐색하고 원형을 증험하는 데 중요한 전거를 제공한다. 그런가 하면 『가례』는 송대(宋代)에 성리학을 집대성한 주희가 저술한 예서로, 사대부 가문에서 관(冠)・ 혼(婚)・ 상(喪)・ 제(祭) 등 행례를 할 때 실제적인 참고 체계를 제공한다. 이런 점에서 ‘고례’와 『가례』는 조선시대 예학의 처음이자 끝이라고 해도 과언이 아닐 정도로 큰 의의를 갖는 예서들이다.

그러나 ‘고례’와 『가례』는 조선시대 예학의 발전 과정에서 의도치 않게 부자연스러운 관계를 형성했다는 점을 간과해서는 안 된다. 그 한 원인은 ‘고례’와 『가례』 자체가 가지고 있는 차이점 때문이기도 했지만, 더욱 중요한 것은 이 두 종류의 예서가 조선의 예학자들에게 주어진 과정에서 야기된 문제 때문이었다. 먼저 ‘고례’와 『가례』의 차이점으로는 첫째, 저술 연대의 차이, 둘째, 예서의 목적과 대상의 차이, 셋째, 내용상의 차이 등을 들 수 있다. 이 세 가지는 서로 연동되는 것으로서, 고대에 저술된 ‘고례’는 대체로 왕실이나 국가 단위에서 시행할 것을 목적으로 서술된 것이 대부분인데 반해, 그보다 1,000년 이상 뒤에 저술된 『가례』는 새로 등장한 계급인 사대부 집안, 즉 사가에서 시행할 것을 목적으로 서술되어 있다. 이로 인해 이 둘은 내용상 상이한 부분이 많았으며, 두 개의 권위가 제시하는 내용이 서로 다른 상황에 맞닥뜨렸을 때 조선의 예학자들은 당혹스러울 수밖에 없었다.

조선시대 예학이 본격적인 궤도에 오른 시기는 16세기 이후로 보는 것이 일반적이다. 물론 조선 전기부터 국가 주도로 ‘국조오례(國朝五禮)’ 등이 제정되었고, 이후 개별적으로 『예기천견록』과 같은 저술이 찬술되기도 했지만, 예에 관한 종합적이면서도 지속 가능한 연구의 토대가 마련된 것은 학파(學派)의 대두와 더불어 가능했다고 보는 것이 타당하다. 여기서 말하는 학파는 성리학에 대한 깊은 이해를 바탕으로 하는 학문 공동체를 의미하며, 이들은 성리학자로서의 학문적 자부심과 함께 사대부로서의 의례적 행위를 중시하게 되었다. 이런 상황에서 주희가 저술한 『가례』는 이들에게 최고 권위의 예서였다. 그러나 학문적 수준의 전반적 제고와 함께 『가례』의 불완전성이 감지되었고, 이를 보완하기 위해 ‘고례’에 대한 연구가 뒤따라 진행되었다. 이러한 과정을 거치면서 조선의 예학 수준은 전반적으로 향상되어 갔지만, ‘고례’와 『가례』의 내용이 배치되거나 모순될 경우 어디에 더 정당성을 두어야 하는가에 대한 문제는 조선시대 내내 난감한 숙제였다.

‘옛날’과 ‘오늘’

두 번째는 ‘고례’와 『가례』의 문제가 ‘옛날’[古]과 ‘오늘’[今]의 문제와 연결되면서 그 난감함의 정도를 더하게 되었다. 만일 이 두 가지 조건이 연결되지 않고, 그래서 예를 학술적으로만 다루었다면, 당연히 예의 근원에 가까운 ‘고례’가 『가례』보다 더 정당성을 가졌을 것이다. 하지만 공자가 자신의 현재였던 주(周)나라의 예를 따르겠다고 선언한 것이나 “예에서 가장 중요한 것은 현재[時]”라는 말에 비추어 보면, 준행을 필요조건으로 하는 예는 시간과 공간의 현재성에 중요한 방점이 찍힌다. 그렇기 때문에 송대 사대부라는 특수한 계층을 위해 새롭게 마련된 『가례』는 역시 사대부들이었던 조선시대 예학자들에게 예의 정당성을 담보하는 또 하나의 중요한 경전적 근거로 작용했다. 더하여 조선의 예학자들은 기본적으로 성리학자들이었고, 그들은 누구 할 것 없이 모두 주희의 신봉자들이었다. 따라서 주희가 저술한 예서로서 그들에게 전해진 『가례』의 권위가 절대적이었음은 두말할 나위 없었다.

그런데 흥미로운 것은 이 ‘옛날’과 ‘오늘’의 문제가 단순히 ‘고례’와 『가례』의 문제만으로 국한된 것이 아니라는 사실이다. 당시 조선의 예학자들에게는 송대의 『가례』마저 ‘오늘’이 아니라 ‘옛날’로 인식되기도 주3 따라서 『가례』가 예의 현재성을 담보하지 못한다는 문제의식을 가졌던 조선의 예학자들은 조선의 현실에 맞는 보다 더 완정한 ‘가례’를 만들어 내기 위해 고민했고, 이들은 또 다시 ‘고례’를 참고하지 않을 수 없었다. 이렇게 ‘고례’와 『가례』는 때로는 상호보완적 관계로, 때로는 긴장을 늦출 수 없는 관계로 조선시대 예학 속에 위치하고 있었다.

시왕과 선현

세 번째 문제는 나라에서 제정한 예와 선현(先賢)들이 제기한 예가 충돌했을 때, 어느 쪽에 더 정당성을 부여할 것인가 하는 점이었다. 예는 시행적 속성으로 인해 시간적 조건의 변화에 끊임없이 반응하면서 계속 새롭게 출현한다. 그렇다면 예를 만들어 내는 주체는 누구여야 하며, 그 최종적 심판의 권위는 누구에게 있는가?

여기에는 두 가지 조건이 충족되어야 한다. 하나는 정치적 권력을 담보하는 제왕의 지위[位]이고, 다른 하나는 도덕적 권위를 상징하는 성인의 덕망[德]이다. 흥미로운 점은 예가 처음 출현했던 고대에는 제왕이 곧 성인이었고, 성인이 모두 제왕이었기 때문에, 예를 만들어내는 주체를 제왕이라 해도, 성인이라 해도 문제가 없었다는 것이다. 그러나 공자 이후에는 상황이 근본적으로 달라졌다. 성인이면서도 제왕이 되지 못하거나, 제왕이면서도 성인이 아닌 경우가 생기게 된 것이다. 그럼에도 불구하고 예의 새로운 출현은 여전히 필요했으므로, 이때 누가 예를 제정하는 주체이며, 권위 있는 심판자인가 하는 난감한 문제가 발생하게 되었다.

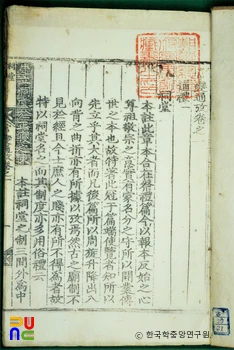

조선의 예학자들은 중국이나 조선에서 제왕의 이름으로 제정된 국가의 예제를 시왕지례(時王之禮)라는 이름으로 참고하면서 그 권위를 인정했다. 그런가 하면 정자나 주자 등 선현(先賢)들이 의리(義理)에 입각하여 제기한 예들에 대해서도 주4라고 하여 역시 학술적 정당성을 부여하면서 존중했다. 특정한 예가 나라에서 제정한 예제에 근거를 두면서, 동시에 선현이 제기한 예법에도 어긋나지 않는다면 가장 좋은 일이다. 하지만 둘 중 어느 하나만을 충족시키고 다른 하나와 충돌하는 경우, 예학자들은 곤혹스러울 수밖에 없었을 것이다.

정례과 속례

조선의 예학자들을 곤란하게 했던 네 번째 문제는 중국과 한국의 문화 전통의 차이에서 유래하는 괴리였다. 중국과 한국은 아주 오래전부터 상호 문화적 교류를 해 왔지만, 그러면서도 독자적인 문화 전통을 이루며 살아왔다. 따라서 두 문화 사이에는 공통적으로 공유하는 것들도 많았지만 타협하기 어려운 차이점 또한 적지 않았다. 성리학을 국시로 표방하면서 출발한 조선은 중기로 접어들면서 성리학에 대한 이해의 심화 정도에 비례하여 문화적으로 중국의 예를 조선 사회에 이식하려는 의식도 강하게 표출되었다. 이 과정에서 기존의 문화적 전통과 새롭게 뿌리내리고자 했던 예 사이에는 적지 않은 불협화음이 연출될 수밖에 없었다.

조선의 예학자들은 이 둘을 ‘정례(正禮)’와 ‘속례(俗禮)’라는 이름으로 구분했다. 정례란 기본적으로 ‘고례’나 『가례』 등 예서에 경전적 근거를 두고 있는 예제인 데 비해, 속례란 이러한 근거 없이 민간의 풍속으로 전승되어 온 관습을 의미한다. 특히 속례는 시간적 측면에서는 ‘금속(今俗)’ 또는 ‘시속(時俗)’으로, 공간적으로는 ‘국속(國俗)’ 등으로 지칭되기도 했다. 정례의 정당성과 속례의 전통성 사이에서 조선의 예학자들은 속례와의 충돌을[駭俗] 조심스러워하면서도 이를 점진적으로 교정하여[矯俗] 정례를 연착륙시키기 위해 주5

이 밖에도 조선의 예학자들이 조선시대 예학을 발전시켜 가는 과정에서 맞닥뜨렸던 문제는 천리(天理)와 인정(人情) 또는 의리[義]와 은혜[恩]가 충돌했을 때 양자를 어떻게 조율해야 하는가였다. 또한 왕공(王公)의 예와 사서(士庶)의 예가 갖는 위상과 의의를 어떻게 조정하고 적용할 것인가 하는 문제도 있었으며, 예서들이 충분히 제시하지 못한 다양한 변례(變禮)적 상황들에는 또 어떻게 대처해야 할 것인가 하는 문제 등 다양한 난제들이 주6

국가 차원의 예서 편찬과 예교 시행

예와 유학의 긴밀성을 고려할 때, 우리나라에 예가 전래된 것은 유교가 처음 전래된 삼국시대였을 것으로 추정된다. 그렇게 본다면 고구려 소수림왕(小獸林王) 2년[372]에 태학(太學)이 설치되고 그 이듬해에 율령(律令)이 반포되었을 때 이미 우리나라에도 예를 들여와 어느 정도 정비가 되었을 것이다. 고려시대에는 길례(吉禮) · 흉례(凶禮) · 군례(軍禮) · 빈례(賓禮) · 가례(嘉禮) 등 오례(五禮)가 제정되고 시행되었다는 기사가 있다. 『고려사(高麗史)』 「예지(禮志)」에 의하면 예종(睿宗) 때 처음으로 예를 제정했고, 의종(毅宗) 때 평장사(平章事)인 최윤의(崔允儀: 1102~1162)가 『상정고금예문(詳定古今禮文)』 50권을 편찬했다. 하지만 우리나라에서 예학을 논할 수 있는 시대는 당연히 조선이다.

조선왕조는 개국 초기부터 조선 사회에 예교(禮敎)를 정착시키기 위해 여러 조치들을 취했다. 예를 들면, 태조[재위 13921398]는 개국 4년째인 1395년에 효자(孝子) · 순손(順孫) · 의부(義夫) · 절부(節婦)의 사례들을 방방곡곡에서 모아 보고토록 하고, 그중 모범 사례에 대해 국가적으로 포상과 정표를 함으로써 백성들의 풍속을 장려했다. 이는 조선이 건국된 지 얼마 되지 않은 시점에서 예교를 적극적으로 장려하기 위한 정책적 조치였다. 이러한 정책적 조치는 세종[재위 14181450]이 1434년에 충 · 효 · 열을 주제로 한 『삼강행실도(三綱行實圖)』를 편찬하는 것으로 이어지게 된다.

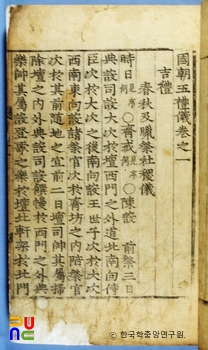

그런가 하면 세종대에 국가 전례(典禮)인 ‘ 오례(五禮)’의 표준을 제정하는 작업이 시작되어 『세종실록(世宗實錄)』에 부록된 「오례」로 완성되었고, 여기에 다시 1456년(세조 2) 『오례의주(五禮儀註)』가 보완되었으며, 1474년(성종 5)에는 마침내 사대부와 민간의 의례까지 포함한 『국조오례의(國朝五禮儀)』로 집대성되었다. 이 책은 이후에도 『국조속오례의(國朝續五禮儀)』[1744], 『국조속오례의보(國朝續五禮儀補)』[1751], 『국조상례보편(國朝喪禮補編)』[1758], 『국조오례통편(國朝五禮通編)』[1788] 등으로 이어지며 지속적인 수정과 보완 작업을 거쳤다. 이것만으로도 조선왕조가 예교를 정착시킴으로써 예치를 완성하기 위해 얼마나 체계적이고 꾸준한 노력을 전개했는지 알 수 있다.

조선왕조의 예교 시행과 관련하여 또 하나 주목할 특징이 바로 향약(鄕約)의 시행이다. 향약은 장재(張載: 10201077), 정호(程顥: 10321085), 정이(程頤: 1033~1107) 등의 문하에서 성리학을 수학한 여대충(呂大忠) · 여대방(呂大防) · 여대균(呂大鈞) · 여대림(呂大臨) 등 여씨(呂氏) 4형제가 향촌 사회를 성리학적 관점에서 교화할 목적으로 1076년에 이른바 『여씨향약(呂氏鄕約)』을 창안한 것이 그 시초이며, 이를 주희가 『증손여씨향약(增損呂氏鄕約)』으로 수정 · 보완했다. 특히 주희는 여대균의 「향의(鄕儀)」를 참고하여 기존의 「여씨향약」에 예속상교(禮俗相交)의 내용을 보완함으로써 덕치와 예치를 강조하는 유교 정치의 이념적 전통을 향촌 사회에 구현하고자 했다. 조선에서 수용하여 시행한 향약은 바로 이 『증손여씨향약』을 바탕으로 했다.

조선에서 향약을 시행하는 과정에서 나타나는 초기의 특징은, 향약이 본래 ‘국가권력’의 자장 밖에서 재지사족이 향촌사회를 자체적으로 교화할 목적으로 만들어 시행한 ‘독자 영역’에 속하는 것이었음에도 불구하고, 국가 주도로 권면되었다는 점이다. 1517년(중종 12) 영남 유생 김인범(金仁範)이 『여씨향약』을 준행하여 풍속을 교화해 달라는 상소를 올렸고, 이에 대해 중종[재위 15061544]이 “풍속을 바꿀 수 있는 방도를 강론하여 상하가 함께 힘쓰라”는 전교를 내림으로써 향약 시행에 대한 논의가 본격화되었다. 이와 거의 같은 시기인 1518년, 경상도관찰사 김안국(金安國: 14781543)이 향약을 언해(諺解)하여 반포한 뒤 지역의 풍속이 교화된 사실을 보고하자, 이를 계기로 국가 차원에서 향약을 널리 보급하는 조치가 취해졌고 그 효과에 대한 보고가 잇따라 올라왔다. 이후 조선에서는 향약을 통해 향촌을 교화하려는 본래 목적에 공감하면서도, 단순히 『증손여씨향약』을 답습하여 조선에 이식하려는 수준을 넘어서 각 지방의 실정에 맞게 입안된 이른바 ‘조선향약’이 등장함으로써 사회 전반에 예교가 확산되었다.

조선의 예치가 국가 전례 차원에서 얼마나 치열하게 전개되었는지를 보여 주는 상징적이고 구체적인 사례가 바로 국가 전례에 관한 논쟁, 즉 ‘ 예송(禮訟)’이다. 예송은 1659년의 기해예송과 1674년의 갑인예송처럼 임금이 승하했을 때 유족이 어떤 상복을 얼마나 오랫동안 입어야 하는지를 둘러싼 복제(服制) 논쟁이 대표적이다. 그러나 이외에도 선조[재위 15671608]처럼 입승대통(入承大統)을 한 경우, 또는 인조[재위 16231649]처럼 반정(反正)을 통해 즉위한 경우와 같이 다양한 전례 논쟁이 있었다. 그 내용이 무엇이든 모든 전례 논쟁은 예치의 근간을 이루는 종법 질서(宗法秩序)와 관련되어 있었다. 이를 권력화 현상[Moralpolitik]으로 보든, 철학적 입장 차이로 보든, 혹은 예에 대한 강박적 집착의 산물로 보든 간에, 예를 통해 국가의 기강을 확립하고 권력의 정당성을 확보할 수 있다고 믿었던, 곧 예치에 대한 확고한 신념의 결과였다는 점만은 분명하다.

조선시대 예학의 시기별 성과

우리나라의 예학 연구는 조선시대 성리학자들의 예학 연구가 대표적이라 할 수 있다. 이들 성리학자들의 예학 연구는 주희의 『가례』를 중심으로 진행되는 특징이 있으며, 시기별로 다른 발전적 특징들을 보여 준다. 15세기에는 『경국대전』과 『국조오례의』 등 국가 전례를 정초하는 한편, 민간 의례에 관한 국가 공인의 행례(行禮) 매뉴얼이 국가 주도로 마련되었다. 16세기에 이르러 수준 높은 예학자들이 대거 등장하면서 예에 관한 다양한 문답류들이 양산되고, 그와 동시에 훈고와 고증의 방법으로 『가례』의 의미를 명료화하는 한편, 문제점을 수정하고 보완하는 예서들이 저술되었다. 17세기에는 체재와 내용면에서 훨씬 충실한 행례 지침서들이 만들어지고, 언해서들이 등장하며, 의례(疑禮)와 변례(變禮)에 관해 독자적으로 정리하고 논증한 예서들이 출현하게 된다. 18세기 들어 행례와 고증 그리고 변례와 관련한 기존의 연구 성과를 집대성한 예서들이 학파별로 간행되기에 이른다. 그리고 19세기에는 18세기의 성과를 보완하거나 절요(節要)한 예서들을 확산시켜 나가는 경향을 보인다. 이를 좀 더 구체적으로 세분화하여 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 16세기 이전 『가례』 관련 연구 성과물은 현재까지 조사된 바로는 모두 58종[실전 30종 포함]이다. 김인후(金麟厚: 15101560)의 『가례고오(家禮考誤)』를 필두로 이덕홍(李德弘: 15411596)의 『가례주해(家禮註解)』, 김륭(金隆: 15491594)의 『가례강록(家禮講錄)』 등 주석의 성격을 가진 것이 22종, 이언적(李彦迪: 14911553)의 『봉선잡의(奉先雜儀)』, 김장생(金長生: 15481631)의 『상례비요(喪禮備要)』 등 행례 매뉴얼의 성격을 보이는 것이 20종, 이황(李滉: 15011570)의 예설을 모아서 엮은 『퇴계선생상제례답문(退溪先生喪祭禮答問)』 등 의례와 변례에 관한 논변의 성격을 갖는 것이 9종이다. 특히 이 시기 연구는 영남 지역을 중심으로 한 퇴계학파 학자들이 주도했다는 특징도 함께 확인된다.

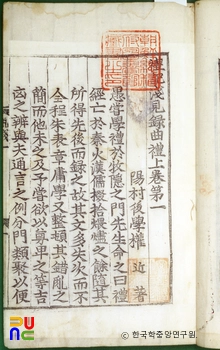

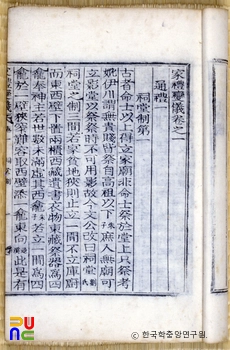

17세기에 나온 『가례』 관련 연구 성과는 모두 79종[실전 37종 포함]이며, 이 시기 『가례』 연구의 특징은 그 경향이 훨씬 세분화되었다는 점이다. 예를 들면, 조호익(曺好益: 15451609)의 『가례고증(家禮考證)』이나 김장생의 『가례집람(家禮輯覽)』처럼 완성도 높은 『가례』 주석서들이 등장하는가 하면, 정구(鄭逑: 15431620)의 『오선생예설분류(五先生禮說分類)』처럼 예학 연구에서 참고할 전거를 송대 성리학자들의 예설로까지 확대하고 분류한다든가, 유계(俞棨: 1607~1664)의 『가례원류(家禮源流)』처럼 『가례』를 구성하는 예의 시원에서부터 말류까지를 통관할 수 있도록 하는 연구가 진행되었다. 뿐만 아니라, 의례(疑禮)에 관한 정구의 예설을 모아 엮은 『예의답문분류(禮疑答問分類)』와 김장생의 예설을 모아 엮은 『의례문해(疑禮問解)』 등은 『가례』가 포함하지 못한 영역으로까지 연구를 확장했다. 또 하나 주목되는 것은 이 시기에 이르러 율곡학파의 저술이 대폭 증가했다는 점과 행례 매뉴얼에 관한 연구 비중은 감소한 반면 변례 또는 의례에 관한 연구가 급격하게 증가했다는 것이다.

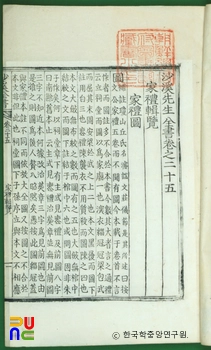

18세기에 산출된 『가례』 관련 연구 성과는 모두 103종[실전 44종 포함]이다. 이 시기의 연구 경향은 17세기와 크게 다르지 않지만, 특기할 만한 점은 퇴계학파와 율곡학파 모두에서 그동안의 『가례』 관련 연구 성과를 집대성한 결과물들이 나왔다는 것이다. 유장원(柳長源: 17241796)의 『상변통고(常變通攷)』는 책명에 나타난 것처럼 상례(常禮)와 변례(變禮)를 총정리한 예서로서, 통례 · 관례 · 혼례 · 상례 · 제례로 이루어진 『가례』 체재를 다루고 있을 뿐 아니라 『의례경전통해』에 의거하여 향례(鄕禮) · 학교례(學校禮) · 국휼례(國恤禮)까지 포괄하고 있으며, 나아가 「가례고의(家禮考疑)」를 부록하여 『가례』를 보완하려는 의식 또한 반영하고 있다. 이의조(李宜朝: 17271805)의 『가례증해(家禮增解)』 역시 책명에 나타난 것처럼 변례를 추가하고[增] 고례를 주해한[解] 예서로서, 행례와 주석 그리고 변례의 세 가지 연구 성과를 한 책에 구현하려는 목적을 성취한 방대한 성과물이다.

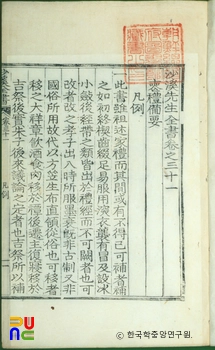

19세기에 나온 『가례』 관련 연구 성과는 모두 104종[실전 34종 포함]으로, 주석과 고증에 관한 것이 43종, 변례를 다룬 것이 16종, 행례의 매뉴얼을 다룬 것이 37종이다. 특기할 만한 것은 이 시기에는 변례서가 줄어들고 행례서가 다시 대폭 증가했다는 점이다. 그러나 이 시기의 행례서는 이전의 행례서들과는 내용적으로 구별되는 점이 있다. 기존의 행례서들은 그야말로 행례의 매뉴얼이었다면, 이 시기의 행례서들은 『가례』에 대한 다양한 고증을 통한 이해와 더불어 의례와 변례에 대한 심도 있는 연구의 축적 위에서 산출된 정합적인 행례서라는 것이다. 그 대표적인 저술이 바로 이재(李縡: 16801746)의 『사례편람(四禮便覽)』[^7]이다. 그런가 하면, 『가례』에 대한 충분한 연구는 한 걸음 더 나아가 『가례』에 집착하지 않고 『가례』를 대체하는 작품으로까지 이어졌는데, 정약용(丁若鏞: 17621836)의 『사례가식(四禮家式)』이 그것이다.

20세기에도 113종[실전 32종 포함]이나 되는 『가례』 관련 연구 성과물이 확인된다. 주석류가 28종, 변례서가 11종으로 대폭 감소한 반면 행례서는 63종으로 19세기보다 더 증가한 것이 특징이다. 1934년 조선총독부에서 『의례준칙(儀禮準則)』을 반포하기까지는 19세기와 유사한 흐름이 지속되지만, 이후 쇠퇴 양상을 보이다가 1969년 『가정의례준칙』이 시행된 이후 『가례』 연구는 자취를 감춘다.

이상에서 살펴본 바에 따르면, 조선시대 『가례』 연구 경향은 우선 『가례』 자체에 대한 완전한 이해를 기하고자 했고, 다음으로는 『가례』의 문제점을 시정하고자 했으며, 마지막으로 『가례』의 한계를 보완하고자 했다. 심지어는 『가례』를 극복하려는 움직임까지 있었다. 이는 조선시대 예학이 단순히 『가례』를 수용하고 준행하는 데서 그치지 않고, 『가례』를 자체적으로 소화한 다음 능동적으로 활용하는 수준에 이르렀음을 보여 준다. 어느 유교 문화권, 심지어 동시대 중국조차도 압도할 만한 방대한 양의 『가례』 연구 성과가 이를 웅변하고 있다. 이와 같은 성리학자들의 자발적인 연구는 성리학이라는 자신들의 학문과 사상이 이념의 차원에만 맴도는 지적 유희가 아니라, 생활세계에 구현됨으로써 실체적 의의를 확보하는 실천철학임을 스스로 확인하려는 행위라고 할 수 있다.