장황 ()

장황은 전통시대에 그림이나 글씨를 감상하고 보관할 수 있도록 두루마리 · 족자 · 첩 · 책 · 병풍 등의 형태로 만드는 행위로, 종이나 비단처럼 낱장의 얇은 바탕 위에 그림을 그리거나 글씨를 쓰고 나서 이를 감상하고 보관하기 위해 튼튼하고 아름답게 꾸미는 작업이다. 서화를 장황(粧䌙)할 때 수장가의 미의식과 장황인의 최고 기술이 결합되어 시대에 맞는 장황 형식이 만들어지고 유행하였다. 또한 장황은 건축물의 크기를 비롯해 사용 계층이나 사용 목적 등에 따라 달라졌기 때문에 한 · 중 · 일 삼국에서 조금씩 다른 형식으로 발전하였다. 조선시대 기록에서 가장 많이 보이는 것은 ‘장황’인데, 중국과 일본에서는 ‘장황(裝潢)’이라는 한자를 주로 사용한다. ‘장(粧)’과 ‘장(裝)’은 꾸미다로 의미가 같지만, ‘황(䌙)’은 ‘끈으로 묶는다’는 의미이고, ‘황(潢)’은 ‘물들이다’로 차이를 보인다.

현재 장황 대신 ‘ 표구’라는 용어를 일반적으로 사용하는데, 이는 1926년 순종어장[^1] 때 일본인 표구사를 처음 고용한 이후부터 장황을 대체한 것이다. 이때부터 그림의 장황은 표구(表具)라 하고, 서책의 장첩(粧帖)은 장황이라 하여 구분되었다.

장황은 4세기 후반부터 6세기 초반 무렵 중국에서 불교 전래와 함께 한국과 일본으로 전래되었다. 중국에서는 4세기에 장황의 최초 행위로 종이를 ‘염색한다’는 뜻을 지닌 ‘황(潢)’자의 쓰임이 보이며, 꾸미다는 ‘장(裝)’과 결합된 ‘장황(裝潢)’이 두루마리[手卷]나 족자[軸]를 가르키는 포괄적 의미로 사용되었다. 또한 주2에는 ‘숭문관(崇文館)에 장황장(裝潢匠) 5명을 배치했다’는 기록이 있어 장황을 담당했던 장인의 존재가 확인된다. 이밖에 명대(明代) 주가주(周嘉冑)의 『장황지(裝潢志)』를 비롯해 문진형(文震亨)의 『장물지(裝物志)』, 청대(靑代) 주이학(周二學)의 『상연소심록(賞延素心錄)』 등처럼 장황을 다룬 화론서도 저술되었다.

일본에서는 8세기 나라시대의 『텐표쿄[天平經]』와 정창원(正倉院) 문서에서 ‘장황(裝潢)’이라는 용어가 보인다. 초기에는 경전, 병풍, 장지문 그림[障子繪]을 다루었으나, 가마쿠라시대에는 경전, 만다라, 설화그림 두루마리[物語繪卷]의 비중이 커졌다. 무로마치시대에 이르면 서원 건축에서 족자를 거는 전시 공간, 즉 ‘도코노마(床の間)’가 생기면서 족자 형식이 완성되고, 다도(茶道) 문화의 발달과 함께 족자를 만드는 장황사의 기술과 수준이 최고에 이르렀다.

우리나라의 경우 삼국시대에 장황 관련 기록이나 현전 유물은 확인되지 않지만, 『삼국사기(三國史記)』 권4, 621년(진평왕 43)에 ‘당나라 고조가 사신 유문소를 통해 책과 그림 병풍을 신라에 보냈다’는 기록은 확인된다.

장황이라는 용어는 『태조실록』 권15, 1398년 12월 17일에 처음 등장하며, 1483년 『세종실록』에는 일본 지도를 장황해서 세종에게 바쳤다는 기록도 있다. 이후 1763년 『영조실록』에 영조가 ‘황(䌙)’과 ‘황(潢)’에 대해 신하들과 토론한 기사가 있으며, 이규경(李圭景)의 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』에는 두 글자가 크게 다르지 않다는 내용이 서술되어 있다. 이밖에 『경국대전』에 의하면 도화원[도화서]에 화원이 완성한 작품을 배접하는 ‘ 배첩장(褙貼匠)’ 2명을 배치했으며, 17세기 이후 왕실 기록에서 ‘병풍장’과 왕실 관련 서책을 만드는 ‘책장(冊匠)’이 확인된다.

조선 왕실에서는 두루마리 · 족자 · 첩 · 책 · 병풍 등의 장황 형식이 모두 사용되었다. 두루마리는 가장 오래된 형식으로 가로로 길게 쓴 글이나 그림을 펼쳐가며 열람해야 했기 때문에 불편함이 있었다. 왕실에서는 주3문서나 공신 교서, 회맹문(會盟文) 같은 문서류를 두루마리로 장황했다. 족자는 서화나 어진, 공신상, 탁본 등을 세로로 길게 장황하여 걸어서 볼 수 있도록 만든 것이다. 장족(粧簇) 또는 작족(作簇)이라고 하며, 진귀하거나 경건한 대상을 주로 족자로 만들었기 때문에 최고급 재료가 사용되었다.

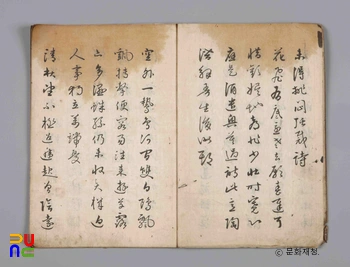

첩과 책은 두루마리의 단점을 보완한 것으로 첩은 경절장(經折裝)과 주4이 있다. 전자는 두루마리의 폭을 일정한 간격으로 접어 오른쪽에서 왼쪽으로 한 엽씩 열어 볼 수 있도록 만든 것이고, 후자는 반씩 접은 낱장들을 풀로 연결해서 펼치면 두 면씩 보이도록 한 것이다. 책은 인쇄의 발달과 함께 점차 본문의 양이 많아지자 쉬우면서도 튼튼하게 장정하기 위해 고안된 장황 형식이다. 호접장(胡蝶裝), 포배장(包背裝), 선장(線裝)이 차례로 개발되었는데, 앞의 두 방식은 전하는 것이 드물고 현전하는 고서는 거의 선장이다. 호접장은 글자 면이 안으로 가도록 접은 뒤에 뒷등에 풀칠을 하여 여러 장을 이은 다음 표지로 감싸는 방식이며, 포배장은 인쇄본의 판심을 중심으로 글자면이 위로 가도록 접은 다음 한 장의 두터운 표지로 덮어 싼 것인데 선장보다 표지가 벗겨질 가능성이 높다. 선장은 본문의 글자면이 위로 가도록 접은 후 판심은 왼쪽을 향하도록 하고 표지를 책지 위와 아래에 댄 다음 오른쪽 책등 부분을 실로 꿰매는 방식이다. 중국과 일본은 보통 4침이며 책의 크기에 따라 6, 8침으로 늘어나기도 하지만, 한국의 선장은 일정하게 5개의 구멍을 뚫고 실로 꿰는 오침안정(五針眼釘)을 원칙으로 하였다. 이밖에 놋쇠 등으로 고정하는 철장(鐵裝)도 있다. 병풍은 공간에 설치하는 구조물로서 장식과 난방 역할을 겸하였으며, 여러 폭의 서화를 연폭으로 이어 만든 첩병(疊屛)과 틀에 하나의 그림을 끼워 세우는 삽병(揷屛) 등이 있다.