관경16관변상도 ()

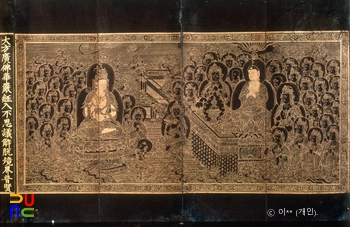

화기에 의하면, 1323년 10월에 모든 중생이 극락에 태어나기를 기원하며 간선도인 일정(日精)을 비롯한 승려 6인과 속인 3인이 발원하였다. 화공(畵工)은 설충(薛沖) 등 2인이다.

비단 바탕에 채색하였으며, 그림의 크기는 세로 224.2㎝, 가로 139.1㎝이다. 현재 일본 교토[京都] 지온인[知恩院]에 소장되어 있다.

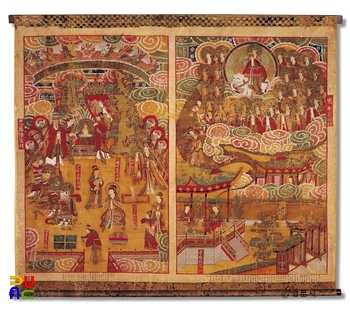

『관무량수경(觀無量壽經)』에 의거한 관경변상도는 총 2가지 종류가 있다. 하나는 경전이 설해지게 된 동기를 그린 관경서분변상도(觀經序分變相圖)로, 마가다국 빔비사라 왕과 아사세 태자의 왕위 찬탈 이야기를 묘사한 것이다. 다른 하나는 관경십육관변상도로, 석가모니 부처가 아사세 태자의 일로 고통받는 위제희(韋提希) 왕비를 위해 설법한 내용이다. 극락정토와 아미타불을 단계별로 관(觀)하는 방법 13종과 주1가 다른 일반인을 위해 제시한 관법 3종 등 총 16관법의 내용을 도해하는 형식으로 그려진다.

이 그림은 후자에 속하는 것으로, 화면 상부와 중앙부에 제1관 일상관(日想觀)에서부터 잡상관(雜想觀)에 이르는 13관까지를 묘사하고, 하단부에는 구품왕생이 설해지는 14관~16관을 배치하였다. 각 관을 묘사한 부분에는 붉은색 바탕에 금니로 해당 관의 이름을 기입하였고, 하단의 화기에는 제1관부터 16관까지 각 관에 대한 게송이 적혀 있다. 발원문에는 '이 공덕이 일체에 미쳐 자신과 중생이 극락에 오르길 바란다'는 발원과 함께 발원자와 화공들의 이름이 충실하게 기록되어 있다.

이 그림은 화면 중앙에 13관 중 정토의 불보살을 관찰하는 713관을 배치하였다는 점에서 화면 중심에 석가모니 설법도와 1416관이 그려진 일본 사이후쿠지[西福寺] 구장(舊藏) 고려 「관경십육관변상도」[1300년경]와 확연하게 다르다. 그리고 이 도상은 이후 효령대군과 월산대군 등이 발원하고 화원 이맹근(李孟根)이 그린 조선의 「관경십육관변상도」[1465년, 일본 지온인 소장]에서 중앙 부분의 도상이 더욱 확대된 형태로 제작된다.

고려와 조선의 관경십육관변상도의 도상 변화 및 특징을 연구할 수 있는 중요한 작품이다.