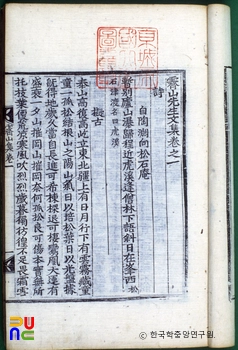

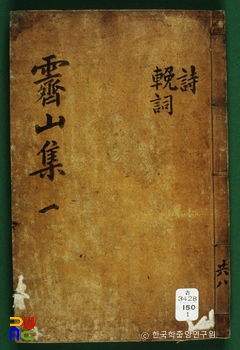

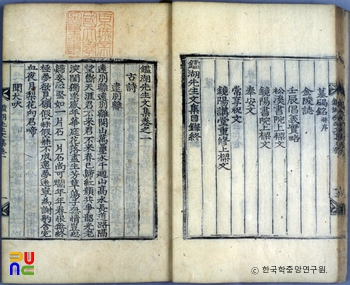

제산집 ()

16권 8책. 목판본. 편집경위와 간행연도는 미상이다. 규장각 도서·국립중앙도서관 등에 있다.

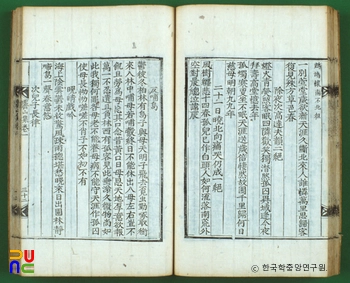

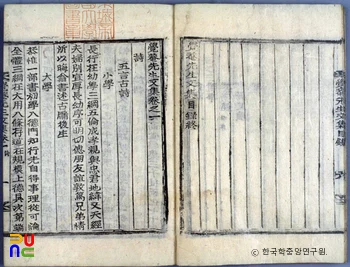

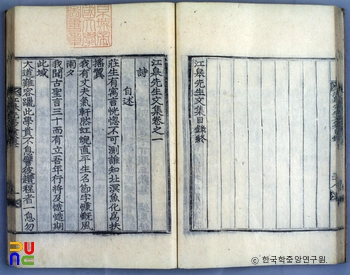

권1·2에 시와 만장 296수, 권3에 소(疏) 7편, 권4에 연중주대(筵中奏對) 1편, 사장(辭狀) 9편, 권5∼11에 서(書) 164편, 권12에 잡저 9편, 서(序) 9편, 권13에 서(序) 8편, 기(記) 4편, 제발(題跋) 8편, 상량문 4편, 전(箋) 3편, 권14에 제문 23편, 애사 7편, 권15에 비지(碑誌) 11편, 행록 4편, 권16에 행장 6편 등이 수록되어 있다.

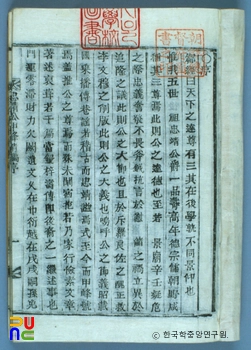

소는 사직소(辭職疏)가 많은데, 그 내용 가운데 국용(國用)을 절감함으로써 백성의 힘을 길러야 함을 군데군데 주장하였고, 대동목(大同木)의 폐단을 언급하기도 하였다. 서(書)는 태극도설(太極圖說)·이발(理發)·사덕(四德) 등 성리에 관한 것과, 각 경전의 의의(疑義)에 대한 논술이 많다.

「연중주대」에는 1734년(영조 10) 정우량(鄭羽良)·김상성(金尙星) 등의 문신들이 왕과 민간의 질고, 영남인(嶺南人)에 대한 조정의 처우관계, 정사의 요체(要諦), 중국 한당(漢唐)시대의 인물과 제도, 붕당의 문제점, 전화(錢貨)의 폐단, 양역(良役)의 폐단, 호포(戶布)와 구전(口錢)의 폐단, 그리고 학문적인 것에 관하여 일문일답한 일들이 기록되어 있다.

잡저의 「기삼백주해(朞三百註解)」·「시책편(蓍策篇)」 등은 윤여법(閏餘法)·첩시법(諜蓍法)에 대하여 주자(朱子)·이황(李滉) 등의 학설에 보충식으로 설명을 가한 것으로, 수리를 정확히 따져 일목요연하게 기술하고 있다.