향약구급방 ()

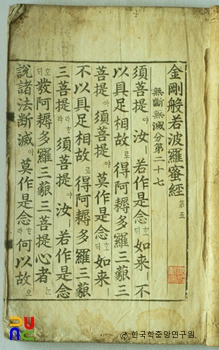

3권 1책. 활자본. 우리나라에 전해져 오는 가장 오래된 의방서이다.

이 책은 본래 고려시대 1236년(고종 23)경 강화도에서 팔만대장경을 만들던 대장도감(大藏都監)에서 처음으로 간행하였다고 생각되며, 그 뒤 1417년(태종 17) 7월경상도 의흥현(義興縣: 지금의 군위군 의흥면)에서 중간한 것이다. 그러나 현재 둘 다 전하지 않고 1417년 간본 1부가 일본 궁내청 서릉부(宮內廳書陵部)에 비장되어 있을 뿐이다.

이 책의 책명으로 되어 있는 ‘향약’이라는 말은 자기 나라 향토에서 산출되는 약재를 의미한 것인데, 중국에서 수입되는 약을 당재(唐材) 혹은 당약이라고 부르는데 대해 우리나라에서 생산되는 약재의 총칭이다.

고려 중기 후반경에 해당되는 고종 때 이 책을 간행하게 된 것은 종래에 많이 사용되어 오던 외국산 약재들을 우리나라에서 생산되는 향약으로 충당하고자 한 것인데, 이때부터 우리 의약을 자주적 방향으로 발전시키고자 하는 향약 자립의 기운이 싹트기 시작되게 된 것으로 볼 수 있다.

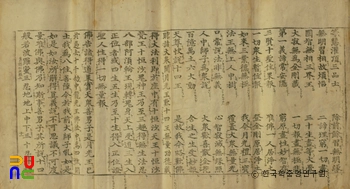

이 책은 상 · 중 · 하 3권으로 되어 있는데, 그 내용을 요약하면 다음과 같다. ① 상권 18목(目): 식독(食毒) · 육독(肉毒) · 균독(菌毒) · 백약독(百藥毒) · 별독(蟞毒) · 골골(骨䱻) · 식열(食噎) · 졸사(卒死) · 자액(自縊) · 열탕(熱湯) · 낙수(落水) · 중주(中酒) · 단주(斷酒) · 타절(墮折) · 금창(金瘡) · 후비(喉痺) · 중설(重舌) · 치감(齒蚶).

② 중권 25목: 정창(丁瘡) · 옹저(廱疽) · 장옹(腸廱) · 동창(凍瘡) · 악창(惡瘡) · 칠창(漆瘡) · 탕화창(湯火瘡) · 단독은마(丹毒癮麻) · 벌지창(伐指瘡) · 표저(瘭疽) · 골저(骨疽) · 선개과창(癬疥瘑瘡) · 전족목죽첨자(箭鏃木竹籤刺) · 치루상풍(痔漏傷風) · 구장통(口腸痛) · 냉열리(冷熱痢) · 대소변불통(大小便不通) · 임질(淋疾) · 소갈(消渴) · 소변하혈(小便下血) · 음라음창(陰癩陰瘡) · 비뉵(鼻衄) · 안병(眼病) · 이병(耳病) · 구순병(口唇病).

③ 하권 12목: 부인잡방(婦人雜方) · 소아잡방(小兒雜方) · 소아오탄제물(小兒誤呑諸物) · 수종(水腫) · 중풍(中風) · 전광(癲狂) · 학질(瘧疾) · 두통(頭痛) · 잡방(雜方) · 복약법(服藥法) · 약성상반(藥性相反) · 고전록험방(古傳錄驗方).

이상 각 항목에 각 병명 아래 그 병에 해당되는 여러 종류의 치료방법들이 열거되어 있으며, 약명에는 속명들로써 주해하였다. 복약방법으로서 식전 · 식후 · 공복 등이 구분되었으며, 복약의 금기(禁忌)와 포(炮) · 초(炒) · 구(灸) · 배(焙) 등의 제약법과 용약에 관한 중량들이 적혀 있어서 구급의 실용에 편의하도록 편집되어 있다.

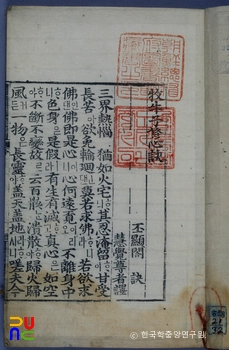

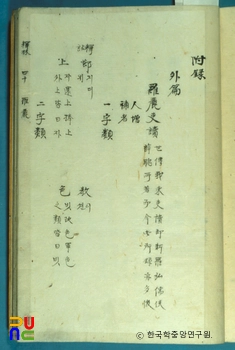

부록으로 향약목 · 초부(草部) 아래 향약 180종에 대한 속명 · 약미(藥味) · 약독(藥毒) · 채취방법들이 알기 쉽게 설명되어 있는데, 그 약재명은 다음과 같다.

창포(菖蒲) · 국화(菊花) · 지황(地黃) · 인삼(人蔘) · 백출(白朮) · 토사자(兎絲子) · 우슬(牛膝) · 시호(柴胡) · 충울자(茺蔚子) · 맥문동(麥門冬) · 독활(獨活) · 승마(升麻) · 차전자(車前子) · 서여(薯蕷) · 의이인(薏苡仁) · 택사(澤瀉) · 원지(遠志) · 세신(細辛) · 남칠(藍漆) · 남즙(藍汁) · 궁궁(藭芎) · 질려자(蒺藜子) · 황기(黃耆) · 포황(蒲黃) · 결명자(決明子) · 지부묘(地𧀴苗) · 사상자(蛇床子) · 계화(戒火) · 인진호(茵蔯蒿) · 창이(蒼耳) · 갈근(葛根) · 고삼(苦蔘) · 괄루(括蔞) · 당귀(當歸) · 통초(通草) · 작약(芍藥) · 여실(蠡實) · 구맥(瞿麥) · 현삼(玄蔘) · 모추(茅錐) · 백합(百合) · 황금(黃芩) · 자원(紫苑) · 석위(石葦) · 애엽(艾葉) · 토과(土瓜) · 부평(浮萍) · 지유(地楡) · 수조(水藻) · 제니(薺苨) · 경삼릉(京三稜) · 모향화(茅香花) · 반하(半夏) · 선복화(旋覆花) · 정력(葶藶) · 길경(桔梗) · 여로(藜蘆) · 사간(射干) · 백렴(白斂) · 대극(大戟) · 상륙(商陸) · 택칠(澤漆) · 낭아(狼牙) · 위령선(威靈仙) · 견우자(牽牛子) · 파초(芭蕉) · 초마자(草麻子) · 맹곽(萌藿) · 천남성(天南星) · 노근(蘆根) · 학슬(鶴虱) · 작맥(雀麥) · 여여(䕡茹) · 독주근(獨走根) · 회향자(茴香子) · 연지(燕脂) · 목단피(牧丹皮) · 목적(木賊) · 연과누(鷰窠窠) · 칠고(漆枯) · 전초(剪草) · 송(松) · 괴(槐) · 오가피(五加皮) · 구기(枸杞) · 복령(茯苓) · 황벽(黃蘗) · 무모(蕪茅) · 저실(楮實) · 율(栗) · 치자(梔子) · 담죽엽(淡竹葉) · 지실(枳實) · 진피(秦皮) · 산수유(山茱萸) · 천초(川椒) · 욱리인(郁李仁) · 목관자(木串子) · 상실(橡實) · 야합화(夜合花) · 조모(皁茅) · 수양(水楊) · 풍(楓) · 오수유(吳茱萸) · 유(柳) · 건우(乾藕) · 대조(大棗) · 호도(胡桃) · 우(芋) · 도인(桃仁) · 호마(胡麻) · 적두(赤荳) · 생곽(生藿) · 대두황(大豆黃) · 녹두(菉豆) · 소맥(小麥) · 서미(黍米) · 대맥(大麥) · 교맥(蕎麥) · 나미(糯米) · 부비화(腐婢花) · 마자(麻子) · 편두(扁豆) · 만청자(蔓靑子) · 과체(瓜蔕) · 동과(冬瓜) · 나복(蘿葍) · 숭(菘) · 소자(蘇子) · 마치현(馬齒莧) · 박하(薄荷) · 고과(苦과) · 형개(荊芥) · 완자(薍子) · 낙소(落蘇) · 대산(大蒜) · ○○(원명 미상) · 번루(繁蔞) · 비(菲) · 규자(葵子) · 와거(萵苣) · 백거(白苣) · 동규자(冬葵子) · 총(葱) · 양하(蘘荷) · 산조(酸棗) · 위피(蝟皮) · 모려갑(牡蠣甲) · 노봉방(露蜂房) · 구수(蠷螋) · 석결명(石決明) · 제조(蠐螬) · 유연(蚰蜒) · 섬여(蟾蜍) · 사세피(蛇세皮) · 두서요(杜鼠屎) · 구인(蚯蚓) · 오공(蜈蚣) · 자충(蚝虫) · 지주(蜘蛛) · 사향(麝香) · 우황(牛黃) · 웅담(熊膽) · 호경골(虎脛骨) · 영양각(羚羊角) · 소(酥) · 녹각(鹿角) · 황명교(黃明膠) · 아교(阿膠) · 웅작시(雄雀矢) · 노자(鸕鶿) · 계관(鷄冠) · 황단(黃丹) · 석회(石灰) · 자석(磁石) · 복룡간(伏龍肝) · 활석(滑石) · 백맥반석(白麥飯石) · 매태(莓苔) · 천문동(天門冬) 등이다.

여기에 쓰인 180종의 향약 중에서 번잡을 피하기 위하여 원문 그대로의 옛 문례(文例)를 들었으며, 이로써 그 당시 본초학에 관한 지식의 개요를 어느 정도 알 수 있다.

그런데 이 구급방이 간행되던 고려 중기 이후 말기는 향약의 연구가 점차 확충되어 많은 향약의 방서들을 보게 되었는데, 그 예로 『삼화자향약방(三和子鄕藥方)』을 비롯하여 『향약고방(鄕藥古方)』 · 『향약혜민방(鄕藥惠民方)』 등 수종의 향약방서들을 들 수 있다.

그리고 이상의 약초들 중에 대개는 속명이 적혀 있으나, 인삼 · 애엽 · 목단피 등과 같이 속명이 적혀 있지 않은 것도 있으며, 그 속명들 중 현재의 우리들의 용어와도 거의 일치하는 것이 있으나 그 의미가 전혀 통하지 않는 것도 있다.

그러므로 이 구급방에 부록된 향약들은 고려시대의 고전어의 연구와 그 시대의 이두식 한자의 사용법을 고증하는 데도 귀중한 자료가 될 뿐 아니라, 그 시대의 본초학 내지 약용식물들의 연구에도 없어서는 안될 중요한 문헌이다.

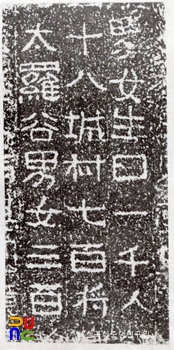

『향약구급방』은 민간에서 구할 수 있는 약재로 급한 병을 구하는 방문(方文)을 모아놓은 것이므로, 약재나 병의 한어명(漢語名)에 해당하는 우리말〔鄕名〕을 차자(借字)로 기록하여 민간인들이 쉽게 알 수 있도록 하였다. 이 향명이 13세기 중엽의 국어를 보여주는 것이어서 국어사 연구에 매우 중요한 자료가 된다. 이 향명은 본문인 방문 가운데 한어명의 세주(細註)로 기록되기도 하였지만, 부록인 권말의 방중향약목초부(方中鄕藥目草部)에 정리되어 있다.

향명의 표기법은 차자표기법의 여러 모습을 잘 보여준다. 즉 ‘山梅子(郁李)’, ‘朝生亇落花子(牽牛子)’와 같이 음독자(音讀字)만으로 표기된 것, ‘馬尿木 · ᄆᆞᆯ오좀나무(蒴)’, ‘精朽草 · 솝서근플(黃芩)’과 같이 훈독자(訓讀字)만으로 표기된 것, ‘鳥伊 · 麻 · 새삼(菟絲子)’, ‘影亇伊 · 汝乙伊 · 그르메너흘이(蠷螋)’와 같이 훈독자의 말음(末音)을 가자(假字)로 첨기(添記)한 것, ‘道羅次 · 도랏(桔梗)’, ‘伊屹烏音 · 이흘옴(通草)’과 같이 음가자(音假字)만으로 표기된 것, ‘加火左只 · 더블자기(茵蔯蒿)’, ‘月老 · ᄃᆞᆯ뢰(薍子)’와 같이 훈가자(訓假字)와 음가자가 혼용된 것이 그것이다.

이러한 표기법은 삼국시대부터 시대의 변천과 함께 발달되어 온 여러 표기법을 반영하는 것으로 13세기 중엽까지 이어져 내려온 향찰(鄕札)의 표기법을 보여주는 것이다. 이 향명들이 보여주는 언어현상들은 다음과 같은 것이 특징적이다.

‘居兒乎 · 거ᇫ휘(蚯蚓)’, ‘豆衣乃耳 · 두(름)의 나ᅀᅵ(葶藶)’, ‘漆矣於耳 · 옷의어ᅀᅵ(漆姑)’에서는 ㅿ음의 존재를 보여주는데, ‘鳥伊麻 · 새삼(菟絲子)’에서는 y음과 모음 사이의 ㅅ이 아직 ㅿ으로 바뀌지 않았음을 보여준다. 그러나 ‘勿叱隱提阿 · ᄆᆞᆯ슨ᄃᆞᆯ아(馬兜鈴)’와 ‘勿兒隱提良 · ᄆᆞᆯ○ᄃᆞᆯ아’가 공존하는 것을 보면 ㄹ음과 모음 사이에서 ㅅ음이 ㅿ음으로 바뀌고 있음을 보여준다.

璙음의 쓰임은 직접 보여주지 않는다. 15, 16세기의 ‘기울(麩)’이 ‘只火乙 · 기블’, ‘다리우리(熨斗)’가 ‘多里甫伊 · 다리브리’, ‘아욱(葵)’이 ‘阿夫實 · 아보ᄡᅵ(葵子)’로 표기되어 유성음 사이에서 ㅂ>○>w의 변화가 아직 일어나지 않았음을 보여준다.

음절말에서는 ㅅ음과 ㅈ음이 구별되어 ‘鷄矣碧叱 · ‘鷄矣碧叱 · ᄃᆞᆰᄋᆡ볏(鷄冠)’, ‘天叱月乙 · 하ᄂᆞᆳᄃᆞᆯ(括蔞)’, ‘山叱水乃立 · 묏믈나리(紫胡)’에서는 ㅅ말음을 ‘叱’자로 표기하였고, ‘道羅次 · 도랒(桔梗)’, ‘獐矣加次 · 노ᄅᆞᄋᆡ갖(薺苨), ‘豆也味次 · 두여맞(天南星)’에서는 ㅈ말음을 ‘次’자로 표기하여 구별하였다.

향명들 가운데에는 15, 16세기에는 상실되었던 어원을 유지하고 있는 것이 더러 있다. 15세기에 ‘ᄆᆡ자깃불휘’로 바뀐 ‘結次邑笠根 · ᄆᆡᄌᆞᆸ갇불휘(京三陵)’는 ‘짜다(織)’의 뜻을 가진 ‘結次邑 · ᄆᆡᄌᆞᆸ’의 어원이 유지되어 있고, 15세기에 ‘도토밤, 도톨왐’으로 바뀐 ‘猪矣栗 · 돝ᄋᆡᄋᆡ밤(橡實)’은 ‘돼지의 밤’이라는 어원적인 의미를 유지하고 있는 것이 그것이다.

향명들 가운데는 한어의 약재명에서 차용되어 고유어와 같이 쓰이는 것이 있다.‘者里宮 · 쟈리공(章柳根)’, ‘注也邑 · 주엽(皁莢)’, ‘靑台 · 쳥ᄃᆡ(靑黛), ‘木患子 · 모관ᄌᆞ(無患子)’, ‘鳩目花 · 구목화(瞿麥)’ 등이 그것인데, 이들은 괄호 속의 한어명에서 차용된 것이다.

또, 한어의 약재명을 번역하여 차용한 것도 있으니, ‘牛膝草 · 쇼무릎플(牛滕)’, ‘狼矣牙 · 일히의엄(狼牙草)’, ‘漆矣於耳 · 옷ᄋᆡ어ᅀᅵ(漆姑)’, ‘天叱月乙 · 하ᄂᆞᆳᄃᆞᆯ(天瓜)’, ‘所邑析斤草 · 솝서근플(腐腸)’이 그것으로, 이들은 괄호 속의 한어명을 번역하여 차용한 것이다. 이러한 차용어들은 극히 이른 시기부터 중국의 본초학(本草學)이 우리 나라에서 학습되어 보급된 데서 비롯된 것이다.