초조본 대반야바라밀다경 권249 ( )

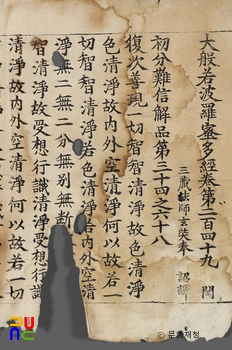

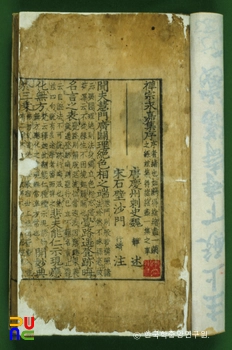

『대반야바라밀다경』의 한역본을 고려전기 현종 연간에 간행한 불교경전이다. 1988년 국보로 지정되었다. 초조대장경(初雕大藏經) 중에서 「대반야바라밀다경」의 잔권(殘卷) 권제249를 인출(印出)한 1권 1축 권자본(卷子本)이다. 목판본에 찍은 한지 여러 장을 연결하여 붙여서, 두루마리 형태로 말아서 보존할 수 있도록 장책하였다. 각자(刻字)의 상태가 예리하게 나타나고, 표지에 제첨(題簽)이 없는 상태에서 그 제목이 묵서(墨書)로 서사(書寫)되고 있으며, 권서(卷緖) 등의 보존 상태가 양호한 편으로, 인출(印出) 당시의 원형을 살펴볼 수 있다.

1988년 국보로 지정되었다. 거란의 침략을 물리치기 위하여 조조(雕造)한 고려 초조대장경(初雕大藏經) 중에서 「대반야바라밀다경 600권」의 잔권(殘卷)인 ‘권제249’를 인출(印出)하여 ‘1권(卷) 1축(軸)’의 권자본(卷子本)으로 간행한 불경이다.

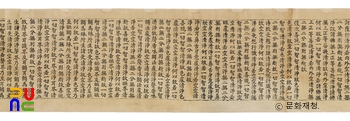

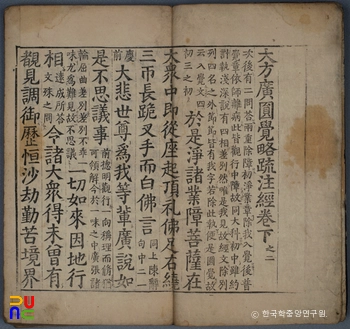

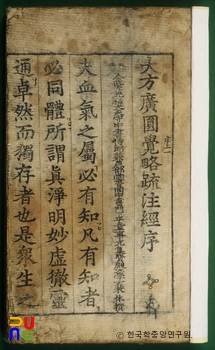

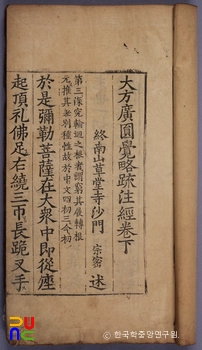

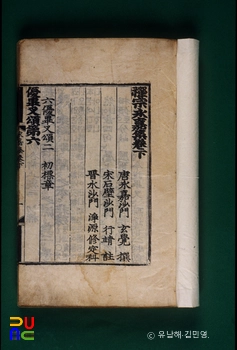

1권(卷) 1축(軸). 목판본. 권자본(卷子本). 대장도감(大藏都監)본. 책 크기는 29.1㎝×2524.5㎝로 상하단변(上下單邊)이다. 광고(匡高)는 22.6㎝로 1장(張)이며, 29.1㎝×49.551㎝이다. 행자 수는 2425행(行) 14자(字)이다.

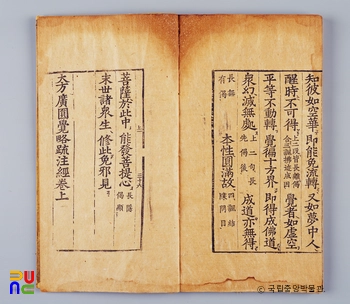

고려 초조대장경의 「대반야경 600권」 중에서 그 잔권(殘卷)인 ‘권제249’는 목판본에 찍은 한지(韓紙: 楮紙) 여러 장(張)을 연결하여 붙여서, 두루마리 형태로 말아서 보존할 수 있도록 장책(裝冊)한 권자본(卷子本)으로 만들어져 있다. 초조대장경은 재조대장경(해인사대장경)과 비교해볼 때 몇 가지 차이점이 있다.

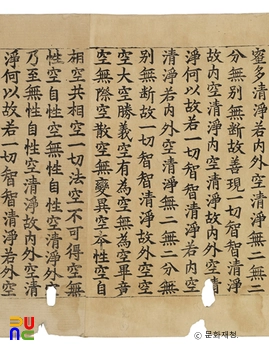

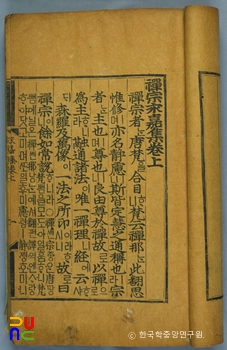

우선 목판의 새김이 매우 정교(精巧)하고, 각 판의 권말(卷末)에 판각(板刻)한 연도(年度)를 적은 기록이 없다는 점이다. 또한 초조대장경의 각 경판에는 군데군데 피휘자(避諱字: 문장에서 선왕(先王)의 이름자가 나타나는 경우 공경과 삼가의 뜻으로 글자의 한 획을 생략하거나 뜻이 통하는 다른 글자로 대치하는 것이다. 이 권자본에서는 ‘竟(경)’자의 마지막 획이 결획(缺劃)되어 있다.)와 약자(略字)가 나타난다. 그리고 경판(經板)의 장수(張數)를 표시하는데 있어서 초조대장경은 대체로 ‘장(丈)’자나 ‘폭(幅)’자를 쓰는 데 반하여, 재조대장경은 ‘장(張)’자로 통일되어 있다.

권자본에 인쇄된 상태로 보아 그 각자(刻字)의 상태가 예리하게 나타나고, 표지에 제첨(題簽)이 없는 상태에서 그 제목이 묵서(墨書)로 서사(書寫)되고 있으며, 권서(卷緖) 등의 보존 상태가 양호한 편으로, 인출(印出) 당시의 원형을 살펴볼 수 있다는 특징을 지닌다.

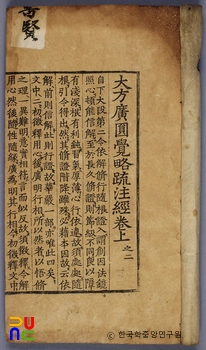

「대반야바라밀다경」은 「대반야경(大般若經)」으로 약칭하여 불린다. 당(唐)나라 현장(玄奘)법사가 한역(漢譯)한 「대반야경(大般若經) 600권」은 대장경(大藏經) 가운데 가장 방대한 경전(經典)으로, 대승불교(大乘佛敎)의 핵심인 공사상(空思想)을 설파(說破)하고 있으며, 한역(漢譯)대장경의 시발(始發)인 북송 개보칙판대장경(北宋開寶勅板大藏經) 조조(雕造)의 기저(基底)가 된 『개원석교록(開元釋敎錄)』의 목록에서도 그 첫머리에 수록되어 있다.

「대반야경」은 대승불교에서, ‘일체의 모든 존재물(存在物)은 인연(因緣)을 따라 생겨났다가 이내 덧없이 없어지는 것이므로, 그 자체에는 실체(實體)가 없는 것이다. 그러므로 집착하는 마음을 갖지 말라’는 이른바 공(空)사상을 기본 사상으로 하고 있다.

「대반야바라밀다경」‘권249’에는 ‘초분난신해품(初分難信解品) 제삼십사지육십팔(第三十四之六十八)’이 수록되어 있다.

지질(紙質) · 자묵(字墨) · 제첨(題簽) · 권서(卷緖) 등의 보존 상태로 보아 「대반야경」 초조본(初雕本) 가운데서도 가장 초기(初期)에 인출(印出)된 권자본(卷子本)으로 추정되며, 현종 연간(1011~1031)에 인출된 것으로 보인다.