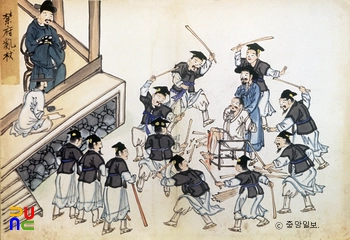

난장 ()

신체의 부위를 가리지 않고 마구 매로 치던 형벌이라는 설명도 있으나 구체적으로는 발에 가하였던 형벌이다. 폐단이 많았기 때문에 세종은 중앙과 지방의 관리가 절도를 심문할 때 급히 자백을 받기 위하여 함부로 난장을 행하여 생명을 잃게 하는 경우도 있다는 것을 알고 함부로 행하지 못하게 하였다.

그러나 1489년(성종 20)에 "난장에 상하여 발가락이 떨어지고 무릎이 썩어 문드러진 자가 심히 많다."고 하거나 1497년(연산군 3)에 "발을 난장하여 발가락이 모두 빠졌다."는 기록 등이 보인다. 또 1511년(중종 6)에는 난장이 본래 국법이 아니니 금하고 주1할 때에는 교정장(校正杖)만 쓰도록 하였다. 난장을 행하였을 때 치사율이 높았기 때문에 금지하였으나 잘 준수되지 않았다.

난장형은 고문 기구로 사용되었고, 역적 사건이나 반역 사건에 연루된 거의 모든 혐의자들에게 사용되었다. 이익(李瀷)은 『 성호사설(星湖僿說)』에서 "난장은 도적을 다스릴 때 시행하던 형벌로 두 엄지발가락을 묶은 다음 나무를 두 정강이 사이에 세워 발을 위로 매달아 놓고 발끝을 때리는데, 발가락 열 개가 다 빠지기도 한다"고 하였다.

정약용(丁若鏞)은 『 목민심서(牧民心書)』에서 "난장은 발가락을 뽑아 버리는 것으로 1770년(영조 46)년에 없앴다"고 하였다. 『연행록선집』에도 "우리나라의 풍속에 난장과 주2를 당하여 살이 문드러져도 오히려 고치지 않는 자가 있다"고 하였다.

1733년(영조 9)에 난장을 사용하는 것은 모두 법외(法外)의 형이니, 단단히 경계하라고 하였고, 1757년(영조 33)에도 사사로이 난장을 시행하는 것을 엄중히 경계하고, 범하는 자는 중하게 다스리도록 하였다. 1765년(영조 41)에 도둑을 다스리는 형벌은 끝까지 물은 뒤 시행하게 하였고, 난장법을 없애도록 하였다.

1770년(영조 46)에 영조는 난장으로 도둑을 다스리는 형벌은 우리나라만 있는 것이니, 영구히 없애도록 명하였다. 또한 앞으로는 주3할 죄수라 하더라도 일체 도둑을 다스리는 형벌을 사용해서는 안되며, 강도가 아닌데도 난장이나 주리를 사용했을 때에는 서울에서는 대관이 적발하고, 지방에서는 주4이 주5하도록 하였다. 그리고 『문헌비고』에 적어두라고 명하였다.

영조는 난장을 치면서 주6하는 것은 주7에도 없고 한 · 당(漢唐) 이후에도 없었는데 우리나라에서 도둑을 다스리는 자가 마음에 통쾌하게 하려고 한 것에 지나지 않으니 난장형을 일체 폐지하게 하였다. 그러나 이후에도 종종 사용되었다.