담총외기 ()

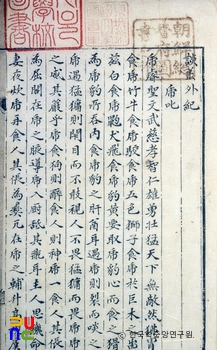

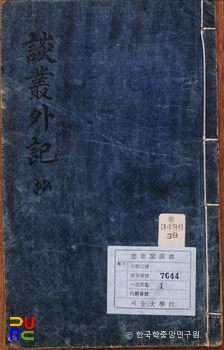

1책 23장(張). 필사본. 저자 및 연대는 미상이다.

책의 전반부에는 박지원(朴趾源)의 저작물인 「 호질(虎叱)」 · 「 허생전(許生傳)」 · 「열녀전(烈女傳)」 · 「 양반전(兩班傳)」 등이 실려 있다.

『담총외기』를 박지원의 저작물로 규정하는 견해도 있으나 의문의 여지가 많다. 책의 후반부에 수록되어 있는 「천자문불가독설(千字文不可讀說)」 · 「사략불가독설(史略不可讀說)」 · 「통감절요불가독설(通鑑節要不可讀說)」은 정약용(丁若鏞)의 저작물로 평가되기 때문이다.

조선 후기 사회제도 및 교육과정의 모순 등을 통렬히 비판한다는 점에서 사상적 일관성을 지니고 있다. 「호질」 · 「허생전」 · 「열녀전」 · 「양반전」 등은 모두 조선 후기 신분제도의 불합리성과 양반 사대부층의 위선을 공박한 풍자소설인 것이다.

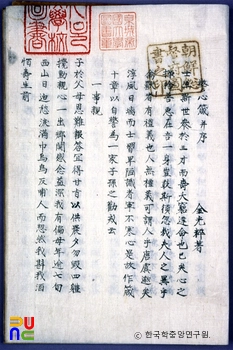

또한, 양반층의 무위도식을 비판하고 상공업 등의 생산활동에 적극 참여할 것을 주장하는 진보적 의식성향도 보여주고 있다. 후반부에 수록되어 있는 「천자문불가독설」 · 「사략불가독설」 · 「통감절요불가독설」은 흔히 「삼불가독설(三不可讀說)」로 불린다.

종래에는 「삼불가독설」이 『담총외기』에 수록되어 있음을 근거로 하여, 이를 박지원의 저술로 판단하는 견해가 대두되었다. 최근에는 정약용의 저술 가운데서 「삼불가독설」이 그의 저작물임을 알려주는 자료가 발견되어, 기존학설이 비판받고 있다.

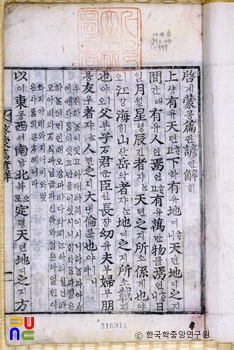

「천자문불가독설」은 주흥사(周興嗣)의 『천자문』이 조선시대 아동에게는 극히 부적절한 교재임을 주장하고 있다. 즉, 『천자문』은 아동들에게 암기위주의 문자학습을 하도록 강요하여, 실제 경험세계와 유리시키는 결과를 초래한다는 것이다.

또한 『천자문』은 천문개념(天文槪念)에서 색채개념으로, 또 다시 우주개념으로 급격한 사고전환을 하여 아동들로 하여금 사물에 대한 일관성 있는 이해를 상실하게 한다고 주장하였다. 따라서, 한자의 조자원리에 따른 문자교육, 유별(類別) 분류 및 음양대립적 문자배열 등을 그 학습원리로 제시하였다.

「사략불가독설」과 「통감절요불가독설」도 아동의 이해수준 및 그들의 경험세계와 일치하지 않는 한자교육의 맹점을 공박한 것이다. 즉, 현실성이 없는 신화 · 우화 · 설화 등을 교재의 주된 내용으로 할 때, 아동의 학습능력이 크게 낙후되고 이해에 혼란을 초래하게 된다는 것이다.

또한 명확한 사관(史觀)이 없는 사서(史書)를 아동에게 교육시키는 것은 자칫 일관된 인격형성에 장애가 됨을 주장하였다. 『담총외기』에 실려 있는 「삼불가독설」은 『여유당전서』의 「천문평」 · 「사략평」의 내용과 대동소이하고, 『여유당전서보유』에 수록된 이른바 「삼불가독설」과 내용이 일치한다. 규장각도서 등에 있다.