북한산 승가사 ( )

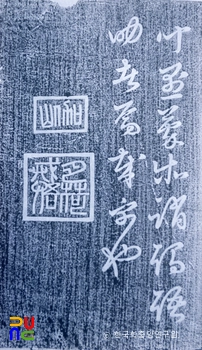

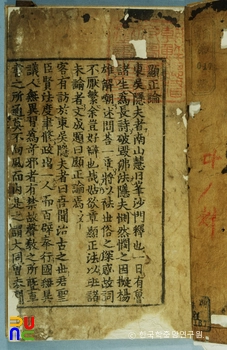

고려 예종 때 이예(李預)가 찬술한 「삼각산중수승가굴기(三角山重修僧伽崛記)」에 의하면, 역대 국왕들이 천재지변이나 가뭄 등을 극복하기 위해 승가굴에 행차하여 법회를 열었다고 한다. 1024년(현종 15)에 지광(智光)과 성언(成彦)이 중창했고, 1090년(선종 7)에는 구산사(龜山寺)의 주지였던 영현(領賢)에게 왕명으로 중수하게 했다.

1099년(숙종 4)에는 대각국사(大覺國師) 의천(義天)이 국왕과 왕비를 모시고 참배하면서 불상을 주2 법당을 중수했다. 조선시대에는 왕실의 치병을 위한 약사신앙(藥師信仰) 도량으로 유명했다. 함허(涵虛) 기화(己和)가 출가 전에 승가사의 승려와 대화를 나누다가 불교에 관심을 가지게 되었다고도 한다.

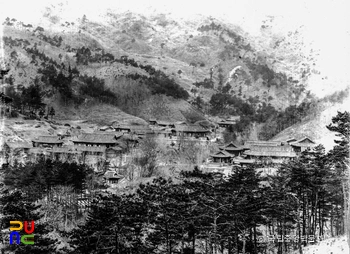

세종 대인 1424년(세종 6)에 기존의 7종을 선교양종(禪敎兩宗)을 통합할 때는 선종 18사에 속했는데, 당시 원래 가지고 있던 전지 60결에 추가로 90결을 더해 총 150결의 보유 전지가 인정되었고 승려 70명이 머물렀다. 18세기에는 북한산성 의승군 제도가 확립되었고 승가사도 일정한 역할을 담당했다. 이후 여러 차례의 주3과 주4를 거쳤고 19세기 말 고종 때 민비와 엄상궁의 시주를 얻어 중창했다.

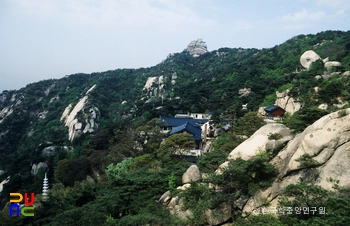

1941년에 도공(道空)이 다시 중수했다가 6·25전쟁 때 소실되었으며, 1957년에 비구니 도명(道明)이 중창하여 대웅전(大雄殿)과 영산전(靈山殿) · 약사전(藥師殿) 등의 전각을 갖추었다. 이와 함께 산신각(山神閣) · 향로각(香爐閣) · 동정각(動靜閣) · 범종각(梵鐘閣) 등도 세워져 있다.

사찰의 문화유산으로는 1989년 보물로 지정된 석조 승가대사 좌상이 유명하며, 1963년 보물로 지정된 고려 초의 마애여래 좌상도 인근에 있다. 마애불과 약사전의 약사여래는 그 영험함으로 인해 승가사를 기도처로서 이름나게 했다.