예강문집 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

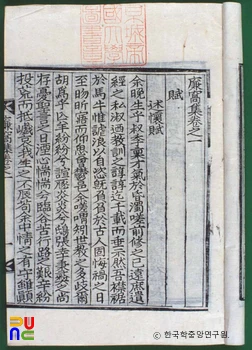

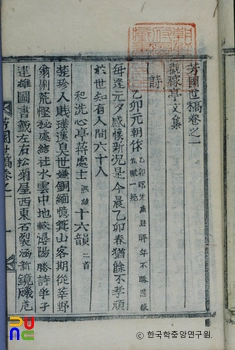

조선 후기부터 일제강점기까지 생존한 학자, 안언호의 시가와 산문을 엮어 1965년에 간행한 시문집.

내용

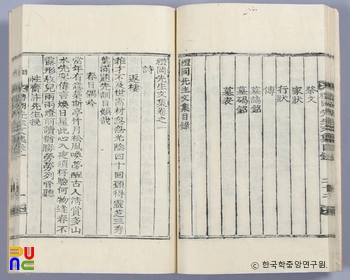

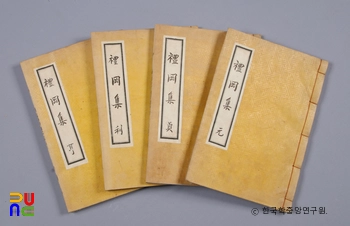

7권 4책. 활자본. 1965년 아들 혁진(赫鎭)이 편집, 간행하였다. 권두에 김병린(金柄璘)의 서문이 있다. 성균관대학교 도서관에 있다.

권1·2는 시 203수, 권3·4는 서(書) 132편, 권5는 서(序) 5편, 기(記) 3편, 서후(書後) 2편, 발(跋) 1편, 잡저 11편, 잠명(箴銘) 3편, 상량문 2편, 축문 4편, 고유문 6편, 권6은 제문 8편, 비문 2편, 묘갈명 3편, 묘표 1편, 행장 3편, 가장(家狀) 3편, 행록 4편, 권7은 부록으로 만사 104수, 제문 27편, 가장·행장·전(傳)·묘지명·묘갈명·묘표 등으로 구성되어 있다.

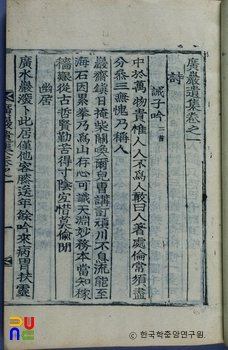

서(書) 가운데에는 김세걸(金世傑)과 『대학』의 ‘신민(新民)’·‘명덕(明德)’·‘본말(本末)’·‘격치(格致)’ 등에 대하여 논한 편지가 있다.

잡저 중 「감앵(感鶯)」에서는 꾀꼬리가 인륜을 돈후하게 하고 공부를 독실하게 하는 데 도움을 주므로 그 소리를 듣고 마음을 점검하게 된다고 하였다. 「견설(犬說)」에서는 개의 본성이 지성으로 주인을 사랑하고, 또 도둑을 지키기도 하므로 충신과 의사에 대비된다고 하였다.

「자경(自警)」에서는 선도(仙道)와 불도(佛道)는 사람의 도리를 모르는 이단이라 하여 배척하고, 성인의 글을 읽는 자는 성인의 글을 읽는 데에만 그치지 말고 사람된 도리를 다해야 한다고 말하였다.

관련 미디어

(3)

집필자