자유종 ()

「자유종」은 이해조가 발표한 신소설로, 토론 소설이다. 1910년 7월 광학서포(廣學書舖)에서 단행본으로 발행하였다. 이매경의 생일잔치에 모인 네 부인이 시국에 대해 토론하는 내용을 담았다. 이해조의 신소설이 대부분 신문 연재 후 단행본으로 발행한 것과 달리, 신문 연재를 거치지 않고 단행본으로 출판하였다. 이는 이윤을 추구하기 위한 상업적 성격보다 애국계몽운동의 일환으로 대한제국의 자주독립을 주제로 한 계몽적 성격이 강하게 반영되었음을 시사한다. 이러한 성격으로 인해 강제병합 이후 총독부에 의해 불허가 출판물로 지정되었다.

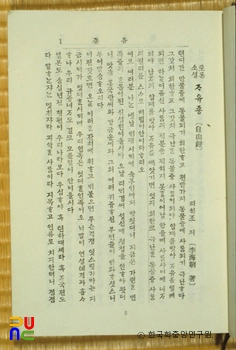

「자유종」은 1910년 7월, 광학서포(廣學書舖)에서 출간된 신소설이다. 토론 주1이라는 표제가 붙어 있으며, 여성 인물들이 시대의 풍속과 가치관을 토론하는 내용으로 이루어져 있다. 신소설 중 주제 면에서 가장 정치성이 강한 작품이다. 국권 상실 직전에 발표되었음에도 불구하고 대한제국의 자주독립을 주장했기 때문에 강제병합 이후 총독부에 의해 불허가 출판물로 지정되었다.

「자유종」은 당대의 여러 문제들을 객관적으로 독자에게 전달하기 위해 주2 구성을 취하였다. 작가가 서술하는 지문은 처음과 끝부분에 국한되며 그 밖에는 이 네 부인이 주고받는 대화의 연속이다. 작품은 크게 두 부분으로 나뉜다. 전반부는 각 인물들이 현실을 비판하며 각자의 의견을 개진하며, 후반부는 꿈에 대한 이야기를 나누며 대한제국의 자주독립이라는 낙관적인 전망을 제시한다.

1908년 음력 정월 16일, 이매경 부인의 생일잔치에 초대를 받은 신설헌, 홍국란, 강금운은 당대 현실 문제를 비판하고 그 문제에 대한 대안에 대해 토론한다. 토론의 주제는 여성 해방, 여성 교육, 자녀 교육, 자국 교과서 필요성, 한문 폐지, 한글 사용, 종교 문제, 서얼 차별 폐지, 계급 의식 타파, 지역 차별 철폐 등이다. 결국에는 꿈 이야기를 나누며 국가의 자주독립을 논하다가 새벽에야 해산한다.

작품의 제목 ‘자유종’에 드러나 있듯이 자유는 사람이 사람다움을 실현하는 가장 근본 전제이다. 하지만 당대 사회에는 이러한 자유를 제한하는 봉건 질서가 만연했기 때문에 이를 강하게 비판하였다. 자유로운 개인의 자발적 결합으로 이루어지는 근대적 국민의 출현이라는 과제가 실현될 때, 국권을 회복할 수 있다는 논리였다. 결국 봉건적 백성을 근대적 국민으로 전환하기 위해 자유에 입각한 인간 해방과 보편 교육을 강조한 것이다.

「자유종」은 급진적인 개혁이나 무력 투쟁 대신 교육과 계몽을 중시하는 이해조의 점진적 개량론을 확인할 수 있다. 대부분의 이해조 신소설이 신문 연재 후 단행본으로 발행한 것과 달리, 이 작품은 신문 연재를 거치지 않고 단행본으로 출판하였다. 이는 이윤을 추구하기 위한 상업적 성격보다 애국계몽운동의 일환으로 대한제국의 자주독립이라는 계몽적 성격이 강하게 반영되었음을 시사한다. 이러한 성격으로 인해 강제병합 이후 총독부에 의해 불허가 출판물로 지정되었다.

또한 이 작품은 여성의 사회 참여 공간이 부재한 당시 상황에서 자유주의적 여권론에 착안하여 여성의 상황 분석과 대안을 국가의 자강과 연결하여 찾으려 한 작품으로 평가되기도 한다. 하지만 토론에 참가한 인물들이 양반층 여성이었기 때문에 현실 인식에 한계가 있을 수밖에 없으며, 이들의 발언은 토론이라기보다 긴 연설에 불과하다는 평가도 있다. 모든 문제를 학문과 교육의 부재 탓으로 돌려 이해하려는 추상적 논의로 빠졌다며 정치적 담론의 추상성을 지적하기도 하였다. 교육을 통한 구국이라는 과제는 당대 상황에서 부적절하며, 현실적 대안으로 무력한 이해조의 교육구국론은 결국 꿈의 형태로 허구적 전망을 생산해 내는 데에 그치고 말았다는 것이다.